최인선의 회화 25년 - 미학오디세이

25- Year Anniversary of In Sun Choi' s Aesthetic Odyssey

날 것의 빛-모네 Light of Rawness - Monet_Oil on canvas_184x259cm_2014

아라아트센터

2014. 6. 5(목) ▶ 2014. 8. 5(화)

Opening 2014. 6. 5(목) pm 6.

서울 종로구 인사동 9길 26 | T.02-733-1981

작가와의 만남 | 격주 목요일 4시~6시 | 2014. 6. 12/26, 2014. 7. 3/17/31

www.arraart.co.kr

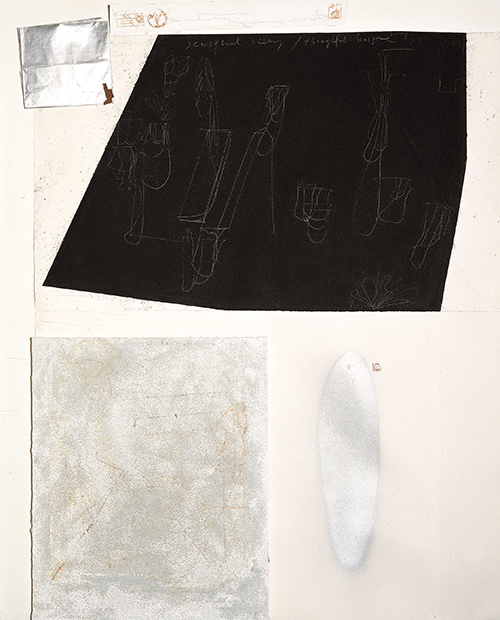

검정과 실버 위에 이미지, 언어, 생각 늘리기

Extending Image, language, Thought over Black silver_Combined process on canvas_ 132x162cm_2001

최인선의 회화 25년에 부쳐

햇살 속에 발가벗은

박인식 소설가

1.

‘사과’라는 단어는 사과가 아니다. ‘연필’이라는 단어 자체가 연필이 아닌 것처럼. 연필 냄새를 풍기는 것은 연필이 아니라 연필을 놀리는 게 업인 사람일 수도 있다. 르네 마그리트는 파이프를 그려놓고서 이렇게 썼다. - 이것은 파이프가 아니다. 당연한 제목이다. 그것은 파이프가 아니라 파이프를 묘사한 ‘그림’이니까.

1990년대 중반부터 최인선은 언어의 본성 (본질 이라고 해야 할까? 아무튼)을 파고들었다. ‘사과’라든가 ‘연필’ 같은 일반명사조차 그 이름 주인의 본성과는 아무런 개연성이 없는, 사람과 사람 사이에 이뤄진 약속이자 관행의 소산물에 지나지 않는다는 사실에 그는 화가의 눈을 떴다. 자신이 소통시키려는 사과를 표현하기 위해서는 사과를 그려서는 안되었다. 연필을 전달시키려면 연필을 그리는 대신에 연필을 그냥 사용해야만 했다. 그 즈음의 몇 작품 명을 살펴본다.

< 먹는 언어 또는 먹히는 언어, 1997> , < 조각적 사고 사고적 조각, 2000> , < 생산되어진 흰색, 2000> , < 하언이의 언어코끼리, 2001> , < 나의 가족의 이름은 아름다운 다리를 만든다, 2000> , < 읽는 회화, 2000> , < 빛에 조각하다, 2001> , < 연필다리, 2001> ……

이 제목들은 아무것도 알려주지 않는다. 그림은 글로 쓰고자 했고, 글로 그림을 그리려 했기 때문이다. 이 제목들은 쓴 게 아니라 그만의 조형언어로 그린 것이다. 당시의 그는 화가라기보다 번역가로 봐야 옳다. 번역 대상은 회화의 주제가 된 ‘언어’다. 그 언어를 누구나 이해할 수 있는 말로 바꿔놓은 대신 조형화시켜 보여 주자는데 번역작업의 목적이 있다. 그는 언어를 입에서 눈으로 옮겨 놓으려 했다. 번역된 작품을 다른 사람이 제대로 읽어내게 하려면 언어가 갖고 있는 기존의 의미구조를 해체할 수 밖에 없었다. 그렇게 해체되었다가 최인선 식으로 재결합한 제목들이기에 기존 언어의 의미구조를 초월하게 되었다. 르네 마그리트라면 제목 뒤에다 이렇게 덧붙일 만 하다. - 이것은 제목이 아니다. 그림이다.

그렇다. 그의 진정한 그림은 화폭이 아니라 이 제목들에 있는 것이다. 변기를 전시장으로 옮겨다 놓고 마르셀 뒤샹이 붙인 ‘샘’이라는 제목의 역할과도 한통속이다. 뒤샹의 발견인 레디 메이드 또한 옮기기, 다시 말해 번역작업인 셈이다. 뒤샹이 주변 부산물들을 작품 세계로 옮겨 놓았다면, 최인선은 생각과 사고의 부스러기들에 형태와 색을 입혀 (새로운 의미를 부여해서) 화폭으로 옮겨 놓았다. 그리하여 그는 우리들로 하여금 생각이나 사고의 형태를 눈으로 읽어볼 수 있게 만드는 아주 특별한 미적 체험을 안겨주었다.

태초에 말씀이 있었듯, 그의 작품세계에는 태초에 언어가 있었다. 우주의 신비를 엿본 듯 하고, 세상의 모든 고뇌가 제 어깨에 내려 앉은 듯하여 별에 스치는 한 점 바람에도 괴로워하던, 그 피 끓던 시절에 끝내 말이 되지 못했던 간절함 들이 쌓여 그의 화폭에서 조형언어의 옷을 입고 우리 눈길을 기다린다.

날 것의 빛 Light of Rawness_Oil on canvas_200x200cm_2013

2.

태풍인가 싶게 바람이 센 어느 봄날이었다. 홍익대 작업실에서 2008년부터 선보인 그의 < 미술관 실내. 날것의 빛> 시리즈 여러 점을 봤다. 그 순간 두 가지 상념이 내 머리를 쳤다.

- 그의 작업은 색의 한계에 대한 물음표다.

- 그는 영원 (카오스다. 검을 현玄에 누런 황黃이 군림하는 무채색이다. 무채색으로 가라앉아 비어야만 영원해진다)의 세계에서 순간 (색의 세계다. 오직 한 순간의 진실만이 색으로 드러난다)의 세계로 넘어온 미적 망명자다.

영원을 지향하던 무채색 세계에서 언어의 본질을 찾아 헤맨 모색기에 그가 감내했을 오랜 ‘미학적 고독’이 거기서 씻김굿하고 있었다. 그의 작품은 어느 인도 성자의 부르짖음을 상기시켰다. - 현세는 물론 내세도 전생도, 성聖과 속俗도, 깨달음으로 얻은 참나眞我의 빛도 한갓 마야에 지나지 않는다.

그 성자의 세계에서 한껏 평화로웠던 내 마음은 뿌리 채 뽑혀 뒤집어지고 있었다. 캠퍼스로 들어오면서 맞았던 태풍의 눈이 거기 있었다. 그 눈이 일으키는 소용돌이에 휩싸여 나는 단숨에 수십 년 전의 시간으로 거슬러 올랐다. 아름다움으로 몸서리치던 젊은 날의 시간과 그렇게 다시 마주쳤다. 환영에 지나지 않는다 해도, 아니 환영이기에 더욱 숨막히게 만드는 아름다움의 세계가 거기 있었다.

작품만으로는 알 수 없는 것 투성이였다. 뭣보다 작가의 국적을 알 수 없었다. 역사적 바탕도 읽을 수 없었다. 작가의 나이도 성별도 짐작 가지 않게 했다. 그는 뭔가 숨기려 했을까? 아니다. 그의 의도는 오로지 미학적인 것에서만 쏠려 있었다. 미학의 본질에 자신의 몸과 마음과 영혼까지 모조리 쏟아 부어 서로 하나로 묶은 결과물이었다. 진정이라면 아름다움도, 사랑처럼, 국경도 나이도 성별도 초월한다. 불필요한 인문학 과시나 관심으로 미학적 에너지를 소모시키거나 본질에서 벗어나서는 안 된다는 긴장감을 놓치지 않아서였다. 교훈적이거나 관념적이거나 수사적인 테크닉을 모두 던져 버리고 오직 직감으로 빛나는 색의 본질과 일대일로 맞짱 뜨고 있었다. 다른 예술 장르로도 표현될 수 있는 모방적이거나 재현적인 기능을 과감히 떨쳐냈다. 오직 회화만이 말할 수 있는 것을 위해 그는 색 그 자체를 재료로 삼아 그리는 작업으로 되돌아 와 있었다.

최고의 셰프가 정성껏 차린 식탁처럼 세련미가 극치에 닿은 화면이지만, 나는 거기서, 생선 뼈와 살 사이로 파고드는 사시미 칼날의 예리함을 느낄 수 있었다. 그 칼날에는 해체된 생선의 붉고 뜨거운 피가 뚝뚝 떨어졌다. 그리하여 뛰어난 성취를 이룬 모든 작품의 이면에는 아름다움을 위해 자신의 피와 살까지 캔버스에 저며 바르려는 원초적이고도 불가해한 창작 욕망이 잠재되어 있다는 걸 알게 되었다.

현실이라는 ‘공간’과 역사라는 ‘시간’은 그의 관심 밖에 있다. 그를 매혹시키는 시공간은, 시간이 공간으로 또 공간이 시간으로, 육체가 정신으로 또 정신이 육체로, 우연이 필연으로 또 필연이 우연으로 뒤바뀌는 그 경계, 다시 말해 기존의 현실과 역사에서는 실현되지 않았기에 여태 보이지 않아 조형으로 표현된 적이 없는 낯선 세계다. 있는 것도 없고, 없는 것도 있는, 그 세계에서 그는 혈연이나 성별이나 나이나 국적까지 초월함으로써 현실의 가시적 세계를 벗어날 수 있었다. 모든 사물 속에 내재적 본질이 입고 있는 색의 수수께끼 실마리가 그의 손에서 풀려났다.

< 생각하는 형태들> 시리즈에서 생각은 작가가 아니라 감상자의 몫이다. 작가는 의미가 잘 파악되지 않는 제목들로 그런 여지를 남긴다. ‘사색’이 미술재료나 양식으로 받아들여질 수 있게 만든 까닭을 여기서 찾게 된다. 깊은 통찰력이 빛나는 사색을 캔버스 속에서 융합 시키는 것, 그리고 사물들의 원초적인 색들을 작품의 필수 요소로 이끌어내는 작업이야말로 그가 일궈낸 그만의 미술 양식으로 볼 수 있다.

물체건 사람이건 풍경이건 아니면 이들간의 다양한 조합에서건, 그가 택한 모든 조형요소들은 작품 속에서 색깔로 제 생각들을 드러낸다. 정물화에서도 실내 풍경 에서도 사물들의 사색은 아름다움 속으로 걸어 들어가며 존재의 깊이를 더해간다. 그러나 이 사색은 철학적이거나 과학적인 곳으로 나아가지는 않는다. 오히려 철학과 과학이 아닌 곳으로 발걸음을 뗀다.

그가 화재로 붙들고 있는 시간과 공간은 기존의 질서와 선입견으로부터 철저하게 독립되어 있다. 바로 이 시점에서 그를 기존의 미학세계에서 자신만의 미학세계로 망명을 떠난 ‘미적 망명자’로 부르게 된다.

회화의 사색은 (철학적 · 논리적) 판단을 내리지 않는다.

회화의 사색은 (과학적 · 학문적) 진리를 찾지 않는다.

그것은 다만 스스로 질문하고 스스로 대답한다.

그의 작품은 스스로 놀라고 스스로 탐색한다.

모노크롬의 미니멀한 작업에서 조차 그는 그림의 본질을 담은 그릇인 형태를 완전히 버린 적이 없다. 그 형태야말로 ‘그리기’로서의 회화를 살찌우고 정당화 시켜주는 미학 요소들의 삶 그 자체이기 때문이다.

백색침실 White Bedroom_Oil on canvas_194x259cm_2014

3.

< 날것의 빛> 시리즈는 그의 모든 작품 연대기에 있어 비할 데 없이 빼어난 색채 사전이다. 마티스의 작품 또한 눈부시지만, 그의 이 시리즈 곁으로 다가오면 그 빛을 잃을 것만 같다. 햇살 속에 발가벗은 색채의 나신들은 너무도 눈부시다.

그가 콜라주하는 오브제는 물체가 아닌 ‘시간’이다. 피카소가 공간적 입체주의를 창시했다면, 그는 시간적 입체주의를 선보였다고 할 수 있다. 이는 < 날것의 빛, 2014> 시리즈에서 거듭 확인 된다. 그런 작품에서는 하나의 실내 풍경이 서 너 개 또는 그보다 많은 화면으로 나눠진다. 그 분할된 화면들은 각자 다른 시간대에 속해있다. 그 부분 화면들은 제 각각 다른 양식으로 표현되어 있어 맞물려 있는 곁의 화면과는 동일한 공간에 자리잡고 있음에도 시간적으로는 서로 떨어진 시차를 느끼게 한다. 호텔 로비에 세계 주요 도시의 각기 다른 시간들이 콜라주 되어 있듯, 실내 풍경을 그린 그의 화폭에는 등장 사물들의 과거와 현재와 미래의 시간이 콜라주 되어 있는 것이다. 그렇게 해서 시간과 공간의 경계를 허문다. 존재와 의미의 경계마저 그 빛 속에서 허물어지고 만다. 그들은 지금 어디에서 우리를 보고 있는 것일까?

화재로 선택된 사물이나 콜라주 된 시간의 스토리가 가끔 모습을 드러내는 때(가령 모네나 세잔느 같은 대가들의 그림으로)도 있지만 특별히 눈길 주기를 바라는 것은 아니다. 조화롭거나 서로 충동하는 색들은 그 자체로 이미 놀라움이며 발견이다. 곳곳에 사물들의 생각이 깔려있다 해서 미술적 매력이 감소되지 않는다. 오히려 그것은 작품의 형식미에 풍부함을 더하고 색채만이 발견하여 말할 수 있게 하고 또 안내해서 미학영역을 확장해 나간다.

여기서 빛나는 모든 색채들은 인과관계를 초월했다. 마땅히 그러해야 할 개연성을 찾아 볼 수 없다. 색채의 본질은 그 비 개연성에 있는 것이다. 광합성 작용으로 잎과 나무와 가지를 길러 꽃을 피우고 열매를 맺는 식물처럼, 그는 자신만이 구사해내는 색채들로 인과관계의 경계를 뛰어 넘어 신비함으로 빛나는 비 개연성의 세계로 망명했다.

그 세계에는 무라카미 하루끼의 소설 < 1Q84> 에서처럼 달이 두 개 떠있을 수도 있고, 빨간 철근 프레임으로 세워진 집이 강아지처럼 소파에 누워 노란색 낮잠을 즐길 수도 있다. 거기에는 인과율의 하수인인 고정관념이나 관습이 없다. 단 한번 아름다움으로 빛나는 세상을 향해 영원히 열려진 창문이 있을 뿐. 그런 세계를 학자들은 병행세계 Parallel World 라 부른다. 현실과 병행해서 존재하지만 감지 불가능하며 호환 불가능한 세계를 말한다.

25년에 걸친 그의 미학적 오디세이는 비 개연성의 세계, 바로 미학적 병행세계로 우리를 데려다 주는 네비게이션으로 작동한다. 그 네비게이션의 안내를 받아 그의 작품 앞에 서면, 어느새 그가 만든 병행세계로 들어와 있는 나를 발견한다. 그러면 연필냄새 그대는 어디에? 지금 날것의 빛이 오랜 그리움 더불어 다발로 쏟아져 내리는 창문 앞에 섰다. 저 뒤쪽에 주방이 있었지. 거기서 그대는 지금 저녁 식탁에 올릴 생선을 손질하고 있는가. 창문 틈에서 날것의 빛살에 싸인 생선 비린내 풍겨온다.

영원한 질료 Eternal Material_Combined process on canvas_130x97cm_1993

날 것의 빛 Light of Rawness_194x259cm_2013

■ 최인선

개인전 40회(예화랑. 아라리오 갤러리 Heidi Cho Gallery 外)

주요 아트페어 | 스코프 뉴욕 | 베이징아트페어 | 상하이아트페어 | 시카고아트페어 | 홍콩 크리스티 | 뉴욕 소더비 경매출품

수상 | 2005 제1회 세오중진작가상 | 2003 하종현미술상 | 2002 오늘의젊은예술가상 | 문화관광부장관상 | 1996 제2회 한국일보청년작가 초대전대상 | 1994 제3회 대한민국미술대전우수상 | 1992 중앙미술대전대상

작품소장 | 국립현대미술관 서울시립미술관 광주시립미술관 경기도미술관 外

현재 | 홍익대학교미술대학회화과교수