[디자인정글 칼럼] 서울시립사진미술관 – 겉과 속이 따로 노는 공간

2025-07-27

서울 동북권 창동에 서울시립사진미술관이 지난 5월 문을 열었다.

사진을 전문적으로 다루는 서울 최초의 시립미술관이자, 문화 인프라가 부족했던 지역에 들어선 공공문화시설이라는 점에서 상징성이 크다. ‘도심의 문화 쏠림을 해소하고, 지역 균형 발전을 이루겠다’는 서울시의 문화분산 정책의 일환이자, 창동·상계를 문화거점으로 탈바꿈시키려는 도시재생 전략의 중심축이기도 하다.

문화는 건축만으로 완성되지 않는다.

건물은 시작일 뿐, 그 안에 담길 사람, 이야기, 흐름이 모일 때 비로소 ‘기억되는 장소’가 된다.

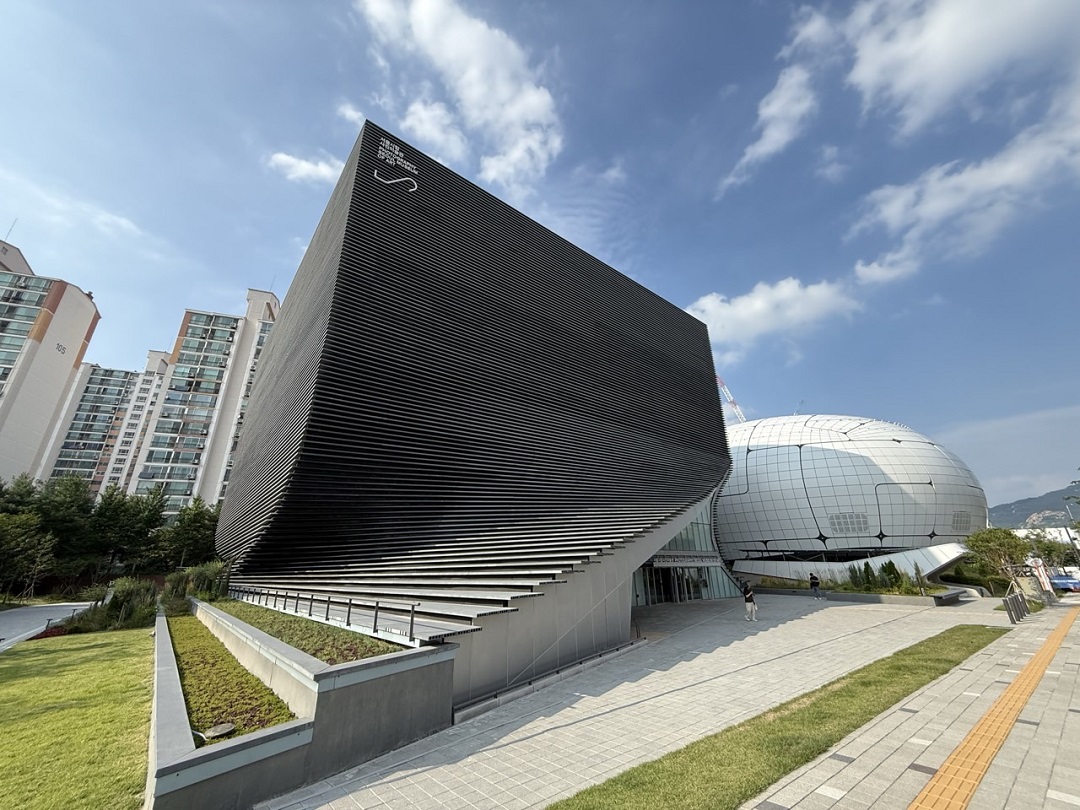

외형만 보면 그 의도는 상당히 성공적으로 구현된 듯하다.

검은 곡면으로 휘어진 미술관 본관과, 그 곁의 은빛 돔 형태의 서울로봇·AI과학관이 만들어내는 시각적 긴장감은 건축적으로 매우 인상 깊다. 이질적인 형태들이 도시 위에 낯선 조형물처럼 삽입되며 오히려 창동이라는 지역성 위에 새로운 리듬을 형성한다. 도심 외곽의 문화 불모지에 들어선 ‘시그니처 오브제’로서, 이 건물은 존재 자체로 강한 발신력을 갖는다.

건축과 전시, 운영 전략이 각기 다른 시점과 부서에서 추진되면서 총괄 기획의 부재가 나타나는 것—이는 많은 공공미술관이 반복해온 실패의 패턴이다.

그러나 내부에 들어서는 순간, 그 기대는 아쉬움으로 바뀌었다.

넓고 쾌적한 전시 공간에 비해 콘텐츠는 부족했고, 연출은 지나치게 정적이었다. 전시물 간의 연결성도 부족해 관람 동선이 단절되었고, 사진이라는 매체의 실험성과 깊이를 체감하긴 어려웠다.

“10년의 준비 기간”이라는 설명이 무색하게, 전시의 기획력과 메시지의 농도는 지나치게 옅었다.

무엇보다 아쉬운 것은 건축과 전시 기획이 유기적으로 통합되지 않았다는 점이다.

건축은 공간의 ‘형태’를 만들고, 전시는 그 공간에 ‘맥락과 서사’를 입히는 작업이다. 두 영역이 분리될 경우, 공간은 멋지지만 공허한 틀에 머물 수밖에 없다. 사진이란 본질적으로 ‘빛의 예술’이다. 따라서 이 미술관은 전체를 ‘빛과 시선이 흐르는 장치’처럼 설계하고, 공간 구조와 전시 콘텐츠가 긴밀히 맞물리는 몰입형 경험으로 발전시킬 수 있었을 것이다.

넓고 쾌적한 전시 공간에 비해 콘텐츠는 부족했고, 연출은 지나치게 정적이었다. 전시물 간의 연결성도 부족해 관람 동선이 단절되었고, 사진이라는 매체의 실험성과 깊이를 체감하긴 어려웠다.

이 문제는 비단 연출의 문제가 아니라, 공공문화시설 기획 전반의 구조적 한계를 드러낸다.

건축과 전시, 운영 전략이 각기 다른 시점과 부서에서 추진되면서 총괄 기획의 부재가 나타나는 것—이는 많은 공공미술관이 반복해온 실패의 패턴이다.

설계 공모와 문화정책, 콘텐츠 기획이 일관된 철학 아래 조율되지 않으면, ‘공공 건물은 있으나 공공 콘텐츠는 부재한’ 문화기반시설이 탄생한다.

서울시립사진미술관은 이제 막 첫발을 뗀 공간이다.

앞으로 전시 콘텐츠 운영 프로그램이 어떻게 채워지느냐에 따라, 이 미술관은 단순한 시설이 아닌 ‘도시적 경험의 플랫폼’으로 확장될 수 있다.

지역 청년 작가들과의 협업, 시민 참여형 큐레이션, 동네 학교와의 연계 교육 프로그램 등—공공미술관이 실현할 수 있는 방식은 다양하다.

앞으로 전시 콘텐츠 운영 프로그램이 어떻게 채워지느냐에 따라, 이 미술관은 단순한 시설이 아닌 ‘도시적 경험의 플랫폼’으로 확장될 수 있다.

문화는 건축만으로 완성되지 않는다.

건물은 시작일 뿐, 그 안에 담길 사람, 이야기, 흐름이 모일 때 비로소 ‘기억되는 장소’가 된다.

서울이 진정한 문화도시를 지향한다면,

공공문화시설이 먼저 ‘내용’으로 평가받는 구조를 만들어야 한다.

서울시립사진미술관, 그 가능성의 껍질은 이제 벗겨지기 시작했다.

글, 사진_ 정석원 편집주간(jsw0224@gmail.com)

#서울시립사진미술관 #공공미술관 #문화분산정책 #도시재생 #문화도시서울 #문화인프라 #공공문화정책 #도시문화플랫폼 #문화공간디자인 #디자인정글칼럼