[디자인정글 칼럼] 홍콩 ‘스타의 거리’에서 배우는 도시의 문화브랜딩_ “공간은 기억을 담고, 기억은 도시를 만든다”

2025-10-29

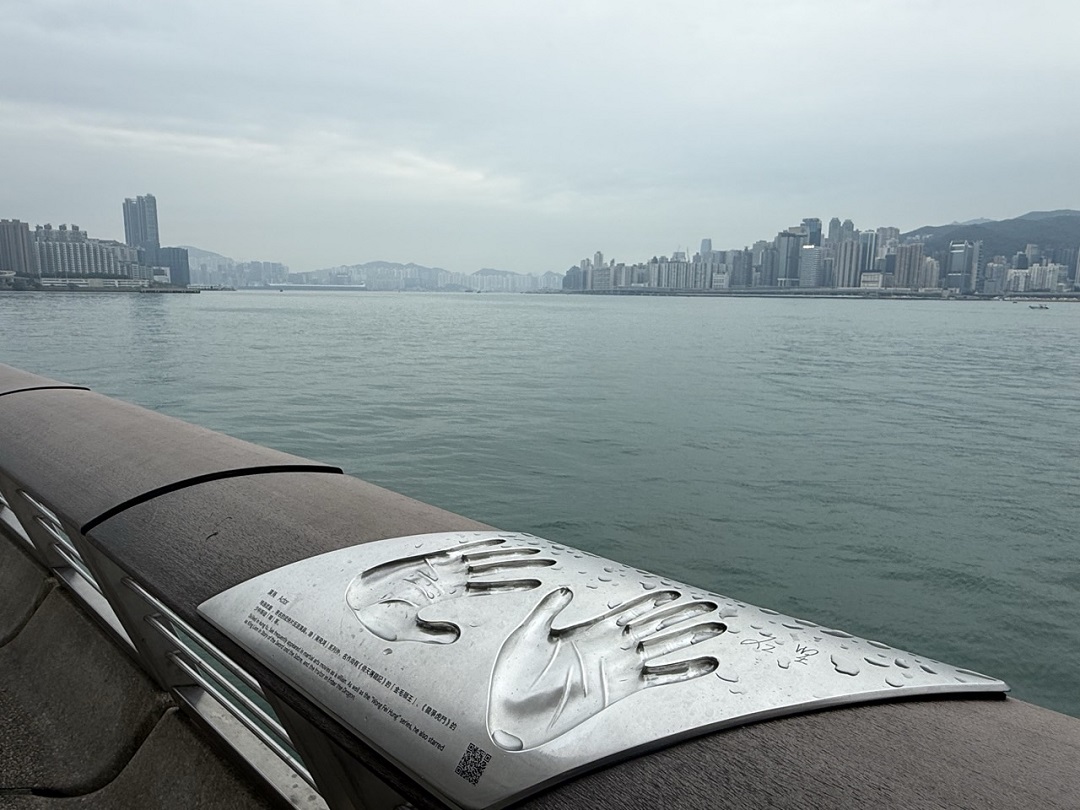

홍콩의 침사추이 해안을 따라 걷다 보면, 바다 위로 별빛처럼 반짝이는 이름들이 발밑에 박혀 있다.

이른 바 ‘스타의 거리(Avenue of Stars)’가 바로 그것이다. 홍콩의 유명 배우들인 이소룡, 매염방, 주윤발, 장만옥, 왕가위…. 그 이름 하나하나가 홍콩의 영화사를 상징하고, 도시의 자부심을 말해준다.

그래서 이곳은 단순한 관광명소가 아니다.

‘공간을 통한 문화기억의 재현’, 그리고 도시형 문화브랜딩의 가장 세련된 형태다.

기억을 도시의 풍경으로 만들다

‘스타의 거리’는 2004년 홍콩 영화 100년을 기념해 조성되었다고 한다.

1950~1990년대 전성기를 누리던 홍콩 영화산업은 한때 세계를 매혹시켰지만, 글로벌 자본의 이동과 디지털 전환의 파고 속에 점차 쇠락했다. 홍콩은 이 사라져가는 ‘산업의 기억’을 공간 속에 새겨 넣었다.

이소룡의 역동적인 동상, 매염방의 우아한 조형물, 그리고 수십 명의 영화인 이름이 새겨진 명패들은 단순한 조각이 아니라 홍콩이 스스로를 기억하는 방식이다. 공간이 곧 기록이고, 기록이 곧 정체성이 된 것이다.

‘스타의 거리’는 시민의 기억이 살아있는 야외 갤러리다. 그 길을 걷는 행위 자체가 ‘홍콩의 문화’와 만나는 경험이 된다. 즉, 도시의 과거를 소비의 대상이 아닌 체험 가능한 콘텐츠로 재구성한 것이다.

이소룡(李小龍, Bruce Lee, 1940~1973)

홍콩 출신의 세계적인 무술가, 영화배우, 감독, 철학자. 그는 단순한 액션 스타를 넘어 “동서양 문화의 다리를 놓은 인물”로 평가받고 있다. 미국 샌프란시스코에서 출생, 홍콩에서 유년 시절을 보내며 배우로 데뷔했다. 워싱턴대학 철학 전공했으며, 1973년 향년 32세로 사망.

매염방 (Anita Mui, 梅艷芳, 1963–2003)

1980~1990년대 홍콩 대중문화를 대표한 슈퍼스타. ‘홍콩의 마돈나’라 불릴 만큼 음악·영화·패션 전반에서 독보적인 영향력을 가졌으며, 무대 위 카리스마와 강렬한 패션 감각, 그리고 사회 문제에 대한 용기 있는 발언으로 홍콩 대중에게 깊은 사랑을 받았다.

예술·상업·공공의 경계를 허문 문화브랜딩 성공 사례

이 프로젝트의 진정한 성공은, 예술과 상업, 그리고 공공성을 절묘하게 결합한 점에 있다. 홍콩 정부와 민간 기업이 함께 참여하여 ‘도시경험의 콘텐츠화’를 시도했다.

이소룡의 동상은 영화의 추억이자, 홍콩을 대표하는 브랜드 아이콘이다. 관광객은 그 앞에서 사진을 찍고, SNS에 올리며 자연스럽게 도시를 홍보한다.

홍콩은 이처럼 공공예술을 도시의 언어로, 콘텐츠를 브랜드로 전환했다.

야간 조명, 수변 산책로, QR코드 안내 등 디지털과 아날로그가 공존하는 설계는 도시가 살아 움직이는 박물관처럼 느껴진다. 즉, ‘스타의 거리’는 도시가 스스로를 브랜딩한 결과물이다.

맥달(McDull)은 1990년대 후반 홍콩에서 탄생한 돼지 캐릭터로, 순진하고 꿈 많지만 늘 소박한 현실에 부딪히는 평범한 홍콩인의 자화상으로 사랑받고 있다. 그는 “미래에 대한 희망을 잃지 않는 순수함”을 상징하며, 홍콩 시민들의 정서와 유머 감각을 담은 캐릭터로 발전했다.

한국 지자체들이 배워야 할 지점

한국의 많은 지자체들은 여전히 하드웨어 중심의 ‘랜드마크 경쟁’에 몰두해 있다.

그들은 새로운 조형물과 화려한 축제를 앞세우지만, 그 공간이 지역의 이야기를 담지 못하면 시민의 기억 속에 오래 남지 않는다. 이제는 ‘무엇을 세울 것인가’보다 ‘무엇을 기억시킬 것인가’를 고민해야 한다.

문화브랜딩은 지역의 스토리를 공간 언어로 번역하는 일이다. 즉, 도시마다 내재된 역사·예술·생활문화를 감각적으로 재구성해 시민과 방문객 모두가 공감할 수 있는 정체성을 만드는 과정이다.

도시의 진정한 경쟁력은 외형이 아니라 정체성의 깊이에 있다. 그 깊이를 채우는 것은 기억이며, 그 기억을 설계하는 힘이 바로 문화브랜딩이다.

국내 영화도시의 가능성 - 전주, 통영, 제천의 사례

전주는 한옥마을을 중심으로 ‘한국적인 일상미(美)’를 재해석하며 과거의 풍경을 현대의 체험으로 전환한 도시다.

전주국제영화제, 전주비빔밥축제 등은 지역 정체성을 기반으로 지속가능한 문화브랜딩을 구축한 대표적 사례다.

한옥은 단순한 관광 상품이 아니라, ‘삶의 양식’을 브랜드로 만든 공간이다.

통영은 바다와 음악의 도시로 불린다.

윤이상국제음악당과 동피랑마을의 벽화는 과거의 어촌 이미지를 문화 예술의 무대로 바꿔놓았다.

낡은 마을 담장에 그려진 그림은 관광 포인트이자 시민의 표현 공간이 되었고, 통영은 그 덕분에 ‘창조도시’라는 별칭을 얻었다.

즉, 예술이 도시의 언어가 되고, 바다가 무대가 된 셈이다.

제천은 산과 호수, 그리고 영화로 자신을 말한다.

제천국제음악영화제는 규모보다 분위기로 평가받는 축제다.

최근에는 제천 예술의전당과 의림지 수리공원이 주목받고 있다.

예술의전당은 지역 예술인과 시민이 함께 호흡하는 복합문화공간으로, 전시·공연·교육이 한데 어우러지는 ‘생활예술 허브’로 기능하고 있다.

한편 의림지 수리공원은 천년 고도의 저수지 위에 빛·물·소리를 결합한 공공예술 공간으로 재탄생하며, 자연과 인간, 과거와 현재가 공존하는 제천의 상징적 장소가 되었다.

이 두 공간은 제천이 가진 ‘자연과 예술의 도시’라는 정체성을 현대적 감각으로 재해석한 문화브랜딩의 성취로 평가된다.

이 세 도시 모두의 공통점은 지역민의 기억과 감정이 공간 속에 스며 있다는 점이다.

그곳을 걷는 순간, 우리는 ‘누군가의 일상’과 ‘지역의 역사’를 동시에 경험한다.

그것이 바로 진정한 문화브랜딩이다.

홍콩의 ‘스타의 거리’는 영화라는 산업을 넘어 ‘기억의 경제(Memory Economy)’를 만든 사례다. 공간이 과거를 품고, 현재를 이야기하며, 미래의 상징이 되었다.

공간이 스스로 이야기하게 하라

문화브랜딩의 핵심은 거대한 예산이 아니라 기획의 통찰이다.

홍콩의 ‘스타의 거리’가 그랬듯, 도시가 가진 자산을 어떻게 스토리화하고, 시민이 그 이야기를 어떻게 체험하게 할 것인가가 중요하다.

도시의 정체성은 행정이 아니라 사람의 기억에서 태어난다.

그 기억이 공간에 새겨질 때, 도시는 더 이상 행정구역이 아니라 살아있는 문화의 무대가 된다.

공공디자인, 도시재생, 지역 축제, 미술관 등 이들의 핵심은 ‘무엇을 보여줄까’가 아니라 ‘어떤 감정을 남길까’다.

그래서 문화브랜딩이란 결국 도시가 자신을 사랑하는 방식이다.

기억을 설계하는 도시가 되게 하라

홍콩의 ‘스타의 거리’는 영화라는 산업을 넘어 ‘기억의 경제(Memory Economy)’를 만든 사례다. 공간이 과거를 품고, 현재를 이야기하며, 미래의 상징이 되었다.

우리의 도시들도 이제 ‘하드웨어의 도시’에서 ‘스토리웨어의 도시’로 전환해야 한다.

전주처럼 일상을 문화로, 통영처럼 예술을 생활로, 제천처럼 자연을 예술로 엮어내는 노력이 필요하다.

도시의 진정한 경쟁력은 외형이 아니라 정체성의 깊이에 있다. 그 깊이를 채우는 것은 기억이며, 그 기억을 설계하는 힘이 바로 문화브랜딩이다.

“공간은 기억을 담고, 기억은 도시를 만든다.” 이 문장은 오늘날 모든 지자체가 새겨야 할 도시 전략의 명언이다. 화려한 개발보다, 오래 머무는 이야기- 그것이 도시와 지역이 지속가능해지는 유일한 길임을 대한민국의 지자체들은 명심해야 한다.

글, 사진_ 정석원 편집주간(jsw0224@gmail.com)

#도시의문화브랜딩 #공간은기억을담는다 #홍콩스타의거리 #도시의정체성 #영화도시 #전주 #통영 #제천 #지속가능한도시 #기억의경제 #디자인정글칼럼