[디자인정글 에세이] ‘은퇴자의 명함’_ 조직의 이름을 내려놓고, 나의 이름을 다시 쓰다

2026-01-23

명함은 아주 작은 종이다. 주머니 속에 넣으면 존재감도 사라진다. 하지만 사람을 처음 만나는 순간, 그 작은 종이는 이상할 만큼 큰 목소리를 낸다. 우리는 서로의 얼굴보다 먼저 명함을 본다. 이름보다 먼저 직함을 읽고, 사람보다 먼저 소속을 확인한다.

그래서 명함은 단순한 종이가 아니다.

그건 우리가 스스로를 설명하는 방식이고, 사회가 우리를 읽는 언어다.

그런데 이 명함이, 은퇴와 함께 사라진다.

회사 로고가 빠지고, 직함이 빠지고, 주소가 빠진다. 어느 날 문득 지갑을 열었을 때, 더 이상 꺼낼 것이 없다는 사실을 알게 된다.

퇴직을 실감하는 순간은 사원증을 반납할 때보다, 명함을 내밀지 못하는 순간에 찾아온다.

그때 우리는 처음으로 이런 질문을 마주한다.

“나는 이제, 누구인가.”

<직함이 사라진 자리에 남는 것>

우리 사회에서 직함은 이름처럼 불린다. “김 부장님”, “이 상무님”, “박 팀장님.” 이름보다 직함이 먼저 나온다. 직함이 곧 나였기 때문이다. 그래서 직함을 잃는다는 건, 단지 직장을 떠나는 일이 아니라, 자신을 설명하던 언어를 잃는 일이다.

직함은 일종의 갑옷이었다. 나를 보호했고, 때로는 나를 과장해주었다. 그 갑옷을 벗은 순간, 사람은 훨씬 가벼워지지만 동시에 불안해진다. 소라게가 껍데기를 잃으면 어쩔 줄 몰라 하듯, 우리도 어디에 몸을 숨겨야 할지 몰라진다.

그래서 은퇴 후에도 이전 직장의 명함을 지갑에 넣어 두는 사람들이 있다. 그 종이는 연락처가 아니라 기억이다. “나는 이런 사람이었다”는 증거다.

하지만 그 명함은 앞으로의 나를 안내하지는 못한다.

<은퇴자의 명함은 과거가 아니라 미래를 말해야 한다>

브랜딩의 세계에서 명함은 가장 먼저 만들어지는 아이템이다. 이유는 단순하다. 명함은 정체성을 가장 빠르게 전달하는 도구이기 때문이다. 로고보다, 홈페이지보다, 광고보다 먼저 손에 쥐어진다.

현직 시절의 명함은 대부분 조직의 언어로 쓰인다. 회사 이름이 가장 크고, 개인은 그 아래에 놓인다. 그 명함이 말하는 것은 “이 사람은 누구인가”가 아니라, “이 사람이 어디에 속해 있는가”다.

그러나 은퇴 이후의 명함은 다르다. 이제는 조직이 아니라, 나 자신이 전면에 나와야 한다. 소속이 없기 때문에, 오히려 더 또렷해야 한다.

은퇴자의 명함은 이력서가 아니라, 선언이다.

“나는 이제 이렇게 살겠다”는 문장이다.

은퇴자의 명함은 더 이상 조직을 대표하지 않는다. 대신 삶의 태도를 대표한다. 소속이 아니라 방향을, 직급이 아니라 역할을, 이력이 아니라 의지를 보여준다.

<명사가 아니라, 동사로 나를 부를 때>

조직의 직함은 대부분 ‘명사’다. 부장, 차장, 과장, 이사. 이 말들은 내가 무엇을 하는지보다, 어디에 있었는지를 말해준다. 그러나 은퇴 이후의 삶은 위치로 설명되지 않는다. 이제 중요한 건 방향이다.

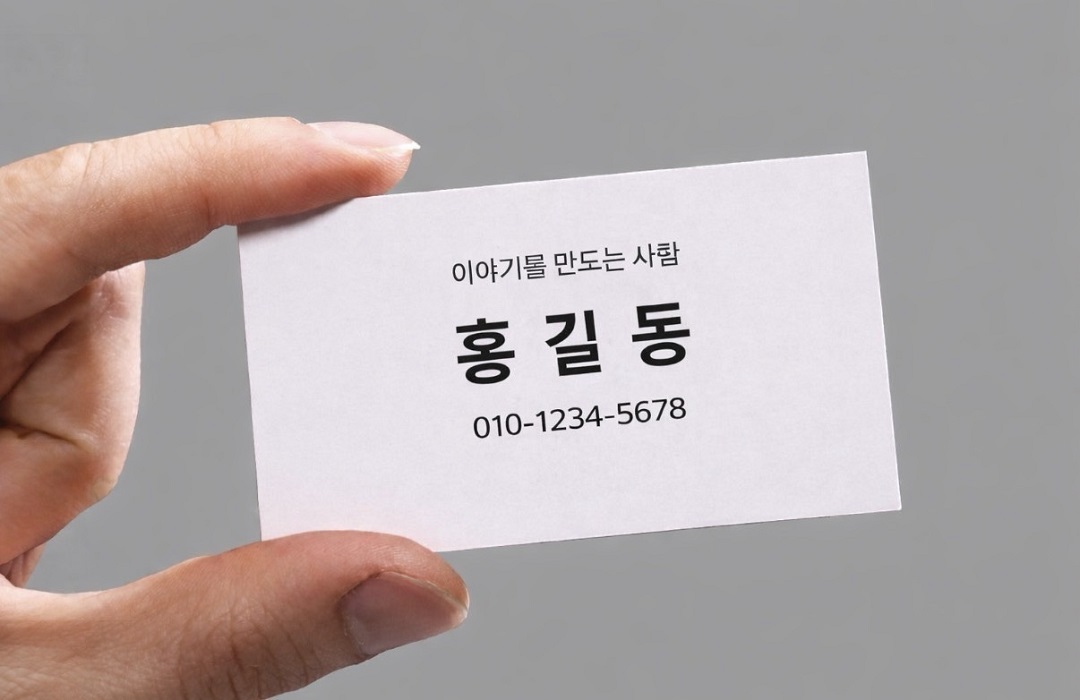

그래서 필자는 은퇴자의 명함에는 ‘명사’보다 ‘동사’가 어울린다고 생각한다.

‘부장’ 대신 ‘연결하는 사람’,

‘임원’ 대신 ‘돕는 사람’,

‘관리자’ 대신 ‘설계하는 사람’,

‘기획자’ 대신 ‘이야기를 만드는 사람’.

이렇게 자신을 ‘동사’로 부르는 순간, 삶은 다시 움직이기 시작한다. ‘명사’는 멈춰 있지만, ‘동사’는 흐른다. 은퇴 후에 필요한 것은 안정이 아니라, 흐름이다.

명함은 그 흐름을 눈에 보이게 만드는 첫 장치다.

<‘나’라는 브랜드를 다시 디자인하는 일>

기업이 CI를 만들 때 가장 먼저 묻는 질문은 이것이다.

“우리는 누구인가.” “회사의 정체성은 무엇인가”

은퇴 이후의 사람도 똑같은 질문 앞에 선다.

“나는 어떤 사람인가.”

“나는 무엇을 중요하게 여기는가.”

“나는 어떤 태도로 세상을 대하고 싶은가.”

“나는 어떤 역할로 살아가고 싶은가.”

이 질문을 통과하지 않은 명함은 그저 빈 종이에 불과하다. 반대로, 이 질문을 견딘 명함은 한 장만으로도 자기 자신을 설명할 수 있다.

그래서 어떤 교육 프로그램에서는 수료증 대신 명함을 완성한다. 그것은 지식을 주는 과정이 아니라, 정체성을 다시 세우는 과정이기 때문이다.

<이전 명함을 내려놓는 용기>

은퇴 이후에 필요한 것은 단순한 휴식이 아니다. 새로운 언어다. 그리고 그 언어는 생각보다 작은 곳에서 시작된다.

명함 한 장.

과거의 명함을 내려놓는 일은 쉽지 않다. 그것은 직장을 떠나는 일이 아니라, 한 시대의 나를 떠나는 일이기 때문이다. 그러나 브랜딩의 본질은 언제나 선택이다. 무엇을 남기고, 무엇을 버릴 것인가.

은퇴자의 명함은 더 이상 조직을 대표하지 않는다. 대신 삶의 태도를 대표한다. 소속이 아니라 방향을, 직급이 아니라 역할을, 이력이 아니라 의지를 보여준다.

명함을 다시 만든다는 것은, ‘나’라는 브랜드를 다시 쓰겠다는 선언이다.

그리고 그 선언은, 생각보다 조용하지만, 생각보다 깊다.

글_ 정석원 편집주간 (jsw0224@gmail.com)

#은퇴자의명햠 #정체성브랜딩 #인생리디자인 #중장년의전환 #삶의브랜드 #은퇴이후의삶 #이름을다시쓰다 #두번째인생 #인생의전환점 #디자인정글에세이