기술와 예술의 경계를 허무는 노마드

박수연 (sypark@jungle.co.kr) | 2015-05-19

인간의 의지가 담긴 로봇은 기계일까. 친구일까. 그런 로봇이 보여주는 퍼포먼스는 예술일까. 마술일까. 오랜 시간, 인간은 자신과 닮은 존재를 상상하고 그리워했다. 또 그 존재에 대한 정의에 골몰했다. 1920년 체코의 소설가이자 극작가 카렐 차페크(Karel Čapek)가 쓴 희곡 〈로섬스 유니버셜 로봇(Rossum’s Universal Robots)〉에는 ‘일하다’는 뜻의 ‘로보타(robota)’에서 유래한 로봇이 처음 등장한다. 사회를 풍자하는 희곡에서 로봇은 인간의 일을 대신하는 가상의 존재를 일임했다. 이보다 앞선 1495년경 로봇은 ‘어떤 이의 의지에 의해 움직인다’는 의미의 ‘오토마타(automata)’로 불렸다. 당시 로봇은 태엽을 감아 풀리는 힘을 이용해 움직였는데, 대표적 예가 1739년 프랑스 엔지니어 자크 드 보캉송(Jacques de Vaucanson)이 만든 ‘소화하는 오리(Digesting Duck)’다. 이 오리는 울기도 하고, 물을 먹고 소화한 후 배설도 한다. 이 오리가 단순히 ‘물’이 아닌 ‘인간의 의식’을 먹었다면, 그 배설물로는 무엇이 나올까. 그 답을 최태윤 작가의 작품에서 찾았다.

에디터 ㅣ 박수연 (sypark@jungle.co.kr)

Hi, Charlie!

최태윤 작가의 작품 ‘카메라오토마타 찰리(Camerautomata Charlie)’는 오리 로봇이다. 사람이 사진 찍는 것을 센서로 감지해 그 사람을 찍는다. 눈에는 카메라, 발에는 로봇 청소기, 엉덩이에는 디지털 프린터를 달고 관광객들의 시선을 쫓는다. 최 작가는 “수많은 관광객이 비슷한 사진을 찍어대는 도시 공간에서 사람 대신 사진 찍는 로봇이 있으면 어떨까?하는 생각에서 시작했다”고 작업 의도를 밝혔다. 불필요한 이미지의 과잉 생산을 반추하는 오리 로봇은 인간의 모습을 그대로 투영한다. 사진 찍는 사람과 그 모습을 찍는 오리 로봇은 반사거울처럼 서로를 향해 있다. 그러나 사진을 눈앞에서 토해내는 디지털카메라와 사진을 배설물로 쏟아내는 오리 로봇의 생리는 기본적으로 반대 방향에 서 있다. 그는 찰리가 오리인 것은 로봇 원형인 자크 드 보캉송의 ‘소화하는 오리’에서 연상했기 때문이라고 전했다. 소화하는 오리 입속으로 무엇이 들어가느냐에 따라 그 결과는 달라진다. 사람도 마찬가지다. 예술가로서 사회 문제의식을 제기하는 데 책임을 느낀다는 그는 기술을 도구 삼아 사고를 확장하고 예술의 가능성을 가늠한다.

▼ 영상 <카메라오토마타 찰리(Camerautomata Charlie), Duck out to a Park>

예술은 창의의 발현이다. 예술은 자신의 언어로 표현하는 과정과 결과를 아우른다. 표현 방법과 기술은 예술의 일부이지 수단이 아니다. 기술과 예술의 구분은 더 이상 무의미하다. 컴퓨터의 이진법 기본원리가 만들어내는 아트웍은 기술일까. 예술일까. 최태윤 작가는 “기술과 예술의 경계에 관심이 없다”고 잘라 말했다. 오히려 자신의 작품이 전혀 다른 것으로 인식되기를 바란다고. 그는 예술이 삶의 일부이자 삶을 돌아볼 기회라고 일갈했다. 예술이 삶으로 녹아드는데 기술이 뒷받침된다면, 이는 경계를 따질 문제가 아니라 동일 선상에 놓고 바라봐야 할 작가적 시점으로 이해해야 한다. 그의 웹사이트(http://taeyoonchoi.com)에는 작가이자 교육자로서 자신의 모토를 다음과 같이 소개한다. ‘more poetry, less demo’ 즉, 데모(demo) 문화에서 시(poem) 문화로의 이동은 기술을 활용한 예술의 가능성을 확대한다.

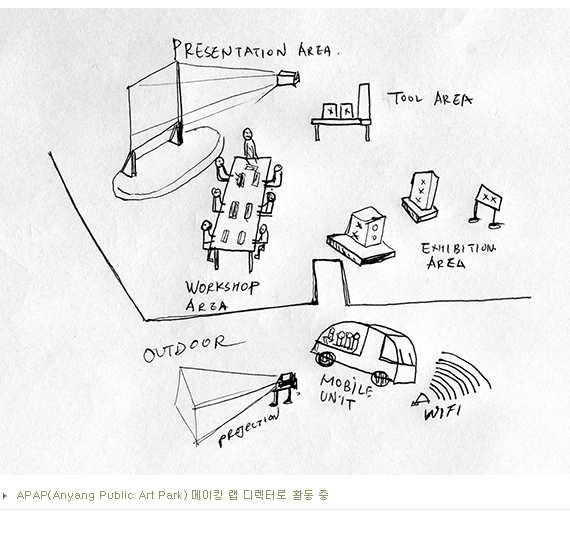

최태윤 작가는 뉴욕과 서울을 오가며 작품을 선보이고 있다. 시카고 미술대학에서 퍼포먼스를 전공하고 카이스트에서 문화기술 석사를 마쳤다. 국내에서는 안양공공예술프로젝트(APAP) 만들자연구실 디렉터로 활동 중이다. 작가이자 교육자인 그는 뉴욕대 Interactive telecommunication program 대학원에서 미디어 퍼포먼스를 가르치고 있으며, 2013년 11월 설립한 대안 플랫폼 시적연산학교(School for Poetic Computation)의 공동 창립자 및 강사로 일하고 있다. 현재 국립현대미술관 과천관에 가면 기획전 ‘사물학II: 제작자들의 도시’ 작가로 참여한 그의 작품, ‘수공 컴퓨터’를 볼 수 있다(전시는 6월 28일까지). 오는 7월에는 미국 LACMA(LA카운티미술관) ‘아트+테크놀로지 프로젝트’ 작가로 선정돼 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 내년 초에는 뉴욕에서 개인전을 연다. 그에게 예술과 기술, 교육에 대해 물었다. 그는 경계가 무너진 지점에 서서 담담히 질문에 답했다.

Jungle : 지금 하는 작업에 언제부터 관심을 두게 됐나요? 특별한 계기가 있습니까?

오랜 시간에 걸쳐서 자연스럽게 관심이 생겼습니다. 어렸을 때부터 미술과 미술사를 공부하고 싶었죠. 대학에서 미술을 공부하며 비디오와 인터랙티브 기술에 관심이 생겼고, 사용하는 것 이상으로 매체의 본질을 탐구하고 싶어 시작하게 됐습니다.

Jungle : 현시대 작가들은 새로운 기술을 접목해 자신의 것으로 만들어야 하는 과제를 안게 되었다고 합니다. 작가들이 가지는 고민은 무엇인가요?

새로운 기술을 작업에 활용할지, 전통적인 매체를 새로운 방식으로 활용할지, 그리고 그 두 방법의 재미있는 조합을 탐구할지는 전적으로 작가의 선택이라고 생각합니다. 기술을 활용해야 하는 의무가 있는 건 아니라고 보고요. 기술을 소재로 삼아야 할 책임도 없다고 보죠. 다만, 기술을 사용할 때 그 기술이 만들어지게 된 사회적 배경과 의미를 이해하면 도움이 된다고 봅니다. 기술이나 그 어떤 것을 잘못 이해하고 부적절하게 사용해서 오히려 더욱 흥미로운 결과를 만들어내는 것이 예술가의 역할이라고 생각합니다.

그렇다면, 새로운 것은 무엇이 있을까요? 현재 사람들에게는 새로운 것이 좋다는 생각이 일반적인 흐름이지만, 저는 조금 더 천천히 뒤돌아보는 것도 예술의 역할이라고 봅니다.

Jungle : 기술과 예술의 경계에 서 있다는 표현을 봤습니다. 그 자리에서 무엇을 보여주고 싶습니까?

제가 하는 작업과 교육 활동은 기술적인 주제가 많은 비중을 차지하지만, 그것이 전부는 아닙니다. 저는 기술과 반-기술의 경계를 만들지 않는데, 그것도 예술의 한 방식이니까요. 그러나 작업의 개념적 측면을 무시하면, 아마추어 기술자의 연구라고 치부될 수 있습니다. 저는 기술적인 작업도 궁극적인 목적은 예술이라고 생각합니다.

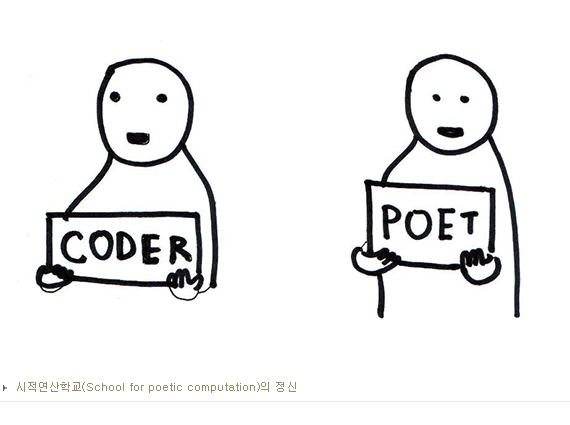

2013년부터 공동 설립해서 운영하는 시적연산학교(School for poetic computation)가 대표적인 예인데요. 학교에서는 컴퓨터 언어와 전자 회로가 추상화와 반복으로 완성되는 시적 매체라고 생각하고 그와 관련된 기술을 가르치고 있습니다. 시적연산학교에서는 기술이 예술의 재료일 뿐만 아니라 소재이고, 관찰과 비평의 대상입니다. 그런 경계에서 가능한 대화를 이어가고 싶습니다.

Jungle : 월가 시위 때 만든 로봇이 꽤 인상적입니다. 이 작품은 기술과 예술의 경계 어느 쪽에 위치합니까?

오큐-봇(Occu-bot)은 2011년 월가 점령(Occupy Wall Street) 시기에 만든 작품입니다. 월가 점령은 금융-정치계의 부조리함에 대항하여 대안적 공공장소를 만들고자 한 시민운동이자 시위였습니다. 하지만 뉴욕시는 ‘사적 소유의 공유지’인 주코티 공원(Zuccotti Park)을 보호해야 한다는 명목으로 시위자들을 청소하듯이 몰아냈죠. 군중이 모여 토론하고 대안을 논하는 민주주의 활동이 자유롭지 않은 상황에 의문이 생겼습니다. 그래서 사람이 아닌 사물이 도시의 공공장소를 점령하고 시위하면 어떨까 궁금했고, 스케치하듯 뚝딱 만든 것이 시위하는 로봇입니다. 로봇이 주코티 공원에서 시위하는 상황은 퍼포먼스로 연출해서 동영상으로 기록했습니다.

이 작품은 기술입니다. 오픈소스 하드웨어를 활용해서 만든 초보적인 기술 작품입니다. 작품 개발은 데이터 시트 분석하고, 전자 회로를 만들어 소프트웨어 프로그래밍을 했습니다.

이 작품은 예술입니다. 아이디어가 떠오르면 바로 만들고, 계속해서 그 의미를 돼냅니다. 여러 발전 단계를 거쳐서 구체적인 사물과 퍼포먼스를 통해 경험하는 매개로 기억 속에 남았습니다.

솔직히 저는 기술과 예술의 경계를 두는 데 관심이 없습니다. 객관적인 관점에서 바라보면 제 작품들은 초보적인 기술을 거칠게 활용한 예술작품이죠. 하지만 만약 제 작품이 기술과 예술도 아닌 다른 것으로 인식된다면 가장 성공적일 겁니다.

Jungle : 이처럼 ‘예술 운동’을 기저에 둔 작품들이 있는데요. 최태윤 작가에게 '예술 운동'은 무엇입니까?

예술가는 사회에서 중요한 역할을 합니다. 예술은 사회 운동의 표현 수단이나 정치 비평의 목적 이상의 가능성과 가치를 지니고 있죠. 특히 한가지 이슈로 요약하기 어려운 사회 문제에 직면했을 때, 사람들의 상상력을 자극해서 공감대를 만드는 역할을 예술이 할 수 있다고 봅니다.

Jungle : 오는 7월 LACMA에서 전시를 계획하고 있는 거로 알고 있습니다. 어떤 작품이 소개될 예정인가요?

현시대를 사는 전 세계 사람들은 일률적인 시간 안에서 살아갑니다. 〈맞춤형 시간을 찾아서(In Search of personalized time)〉는 개인이 느끼는 시간의 속도가 다르다는 것에 착안한 작품이에요. LACMA에서 선보이는 작품은 그래픽 디자인과 디자인 리서치 등 분야에서 활동하는 강이룬 씨와 협업해서 지난 1년간 개발한 퍼포먼스입니다. 소프트웨어/하드웨어 개발과 핵심적인 개념 정리를 위해 수차례 워크숍을 진행했고, LACMA(LA카운티미술관)에서는 이틀에 걸쳐 참여형 퍼포먼스를 진행합니다.

Jungle : 앞으로의 계획, 작가로서의 바람을 듣고 싶습니다.

시는 문학 중에서 적은 단어로 구조를 만들고 반복과 은유, 추상화를 통해 감성적 소통을 이루죠. 저는 전자 회로를 만들고 프로그래밍하는 기술적 행위가 시 쓰기와 같은 예술적 표현이 될 수 있다고 봤습니다. 프로그래밍 언어의 가능성을 이해하고 그것을 사용한 예술적 탐구인 거죠. 학생들을 가르치고 있는 시적연산학교(School for poetic computation)는 작가 활동하면서 알게 된 오픈소스 미디어 아티스트들과 얘기하다가 나온 아이디어였습니다. 자체적으로 학교를 운영해보자는 의견의 발로인 셈이죠. 당시 미국은 2011 월가 점령 시위, 학자금 문제 등이 대두하고 있었는데, 우리가 가진 기술로 예술을 통해 운동해보고 싶었습니다. 저는 기술이 예술의 가능성을 함의하고 있다고 봅니다. 앞서 말했듯이 예술가들은 그런 사회적 책임을 갖고 있고요. 저는 학교에서 좀 더 새로운 작업을 해보고 싶습니다. 교육과 작업이 평행한 동선을 그리며 계속해서 활동이 이어지는 것이 바람입니다.

▼ 영상 <완벽한 오선을 그리는 방법 - Collaboration with Christine Sun Kim(2015)>

▼ 영상 <손으로 만든 컴퓨터(2013~2015)>