본문영역

정영주 개인전

'내가 있다. 내가 없다'

2006. 10. 3 ~ 10.14

'내가 있다. 내가 없다'

2006. 10. 3 ~ 10.14

신이나 사후세계, 마음 속 영혼이나 악마의 존재에 대해 ‘있다’ 와 ‘있을 것 같다’, ‘없다’ 와 ‘없을 것 같다’, ‘모르겠다’ 라는 다섯 가지의 보기를 마련하여 설문지를 작성, 조사하는 것을 본 일이 있다. 사람들의 답변은 남녀노소를 막론하고 천차만별이었는데, 어쩌면 앙케이트를 마치는 순간 그들의 생각은 이미 제각기 자신이 응답한 결론과는 다른 방향으로 기울었을 지도 모른다. 눈에 보이지 않는 존재에 대한 믿음은 단순히 종교에서 대두되는 신앙의 문제를 떠나서도 언제나 의견이 분분한 대목이다. 인간의 마음은 갈대와도 같이 시시각각 흔들리며 눈에 보이지 않는 것들에 대하여 완전하게 확신하거나, 완전하게 부정하지 못한다. 눈에 보이지 않는 것은 신이나 악마뿐이 아니다. 그것은 양심의 문제와 선과 악의 기준, 사랑이나 진리에 관한 존재 여부에 이르기까지 매우 추상적인 범위까지도 포괄한다.

그렇다면, 작가 정영주가 개인전을 통해 제시하는 ‘내가 있다. 내가 없다.’ 라는 상반된 두 문장을 우리는 어떻게 해석해야 할까? 실제로 정영주는 있다. 그리고 소크라테스도 있’었’고, 니체도 있’었’다. 이들은 바로 눈앞에 존재하거나, 역사를 통해 존재했던 것이 분명하며 우리는 이것의 증거로 많은 기록물을 내어놓을 수도 있다. 하지만, 실존의 문제는 그리 쉽게 결론지어질 문제가 아니다. 우리는 ‘어떻게’ 존재하는가? 지금으로부터 60여년 전 사르트르는『실존주의는 휴머니즘이다』라는 책자를 통해 단 한 줄의 문장으로 이 문제를 결론지은 바 있다. ‘실존은 본질에 앞선다’는 것이다. 우리는 보편적인 인간 존재가 어떤 본질로 규정될 수 있는지를 설명할 수는 없지만, 본질에 대한 규정 없이도 이미 실존하고 있다. 본질이 규정되지 않았기 때문에 개인은 오히려 완전히 자유로운 입장에서 자각적인 생활 방식을 갖게 된다는 것이 그들 실존주의자들의 주장이다. 그러나 우리가 이제와 굳이 실존주의자를 자청하거나, 이들을 전복해야 할 필요까지는 없을 것이다. 최근 ‘□□는 □□ 이다’ 라는 네모 박스 채우기가 게임처럼 퍼져나가고 있는데, 어쨌거나 실존주의 이후 데카르트의 ‘나는 생각한다. 고로 존재한다’ 라는 명제는 사실상 앞 문장을 배제하고도, 가능한 일이 된 것 같다. 우리는 네모 박스를 채워 이유를 달지 않아도 이미 존재하고 있다. 정영주는 있다.

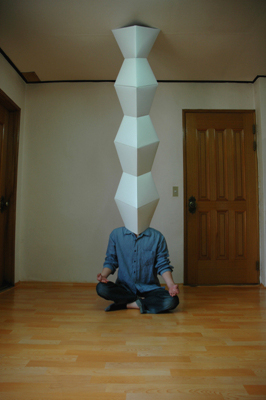

하지만, 그는 설득 당하지 않는다. ‘내가 있다고? 그런데 어디에?’ 핸드백 안에 아무렇게나 뒤엉켜 찾기 힘든 자동차 열쇠나 집 열쇠를 찾듯이, 그는 큼지막한 여행용 가방 속에 자신의 머리를 구겨 넣고 사라진 자신의 머리를 찾기 시작한다. 어디로 간 것일까? 아무리 찾아보아도 나타나지 않는다. 그리고 작가는 이제부터 머리 없이도 생각하기 시작한다. 먼저 드는 생각은 이러하다. ‘나는 인간 본질과 자존감, 존엄성의 무게로부터 해방되었다’. 그리고 누군가 “당신은 누구십니까?”라고 물으면 그는 이렇게 대답한다. “나는 천장을 지지하는 기둥이 되었습니다. 그리고 나는 이 사회를 위하여 멋진 도구가 될 것입니다.” 작가는 눈에 보이는 것도 눈에 보이지 않는 것도 모두 믿기 힘들어지기 시작한 어느 순간, 모든 것을 내려놓고 가벼워지기로 결정하였다. 그리고 비로소 자신이 가벼워졌다고 믿은 순간, 다시 사라진 머리 대신 그 자리에 기둥을 세워 자신이 사회를 지탱하기 위한 하나의 도구가 되기로 결심하게 된다. 그렇다면 이제 정영주는 있을까? 없을까? 그는 결코 대단한 철학자가 되어 인간의 존재에 대한 근본적인 질문에 대한 대답을 얻으려는 것은 아니다. 다만 생각이 생각의 꼬리를 잇고 그 생각의 끝에 이르기 위해 끊임 없이 생각에 생각을 거듭하다 그만, 진실로 나 자신이 있기는 한 것인지 도무지 믿을 수 없는 지경에 이르고 만 것이다. 우리는 이번 전시를 통해 작가의 실존에 대한 고민이 결국 어디로 이르고 있는지 조용히 지켜볼 수 밖에 없다. 그러나 가능하다면 다 함께 해결책을 찾아볼 수도 있을 것이다. 사라진 그의 머리를 과연 어디에서 찾을 수 있을까? 그것을 찾지 못하면 그는 없는 것일까? 그것을 찾아내면 그는 있는 것일까? 보기는 다음과 같다. “있다”, “있을 것 같다”, “없다”, “없을 것 같다”, “잘 모르겠다”.

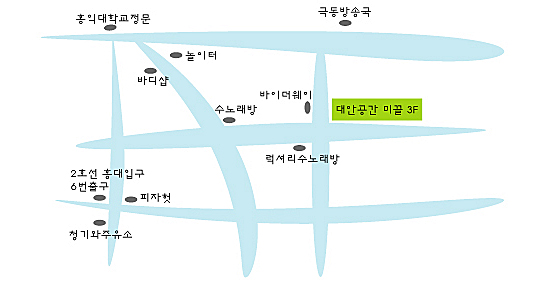

http://www.miccle.com/