리얼리티를 새롭게 보여주는 작가 김용욱

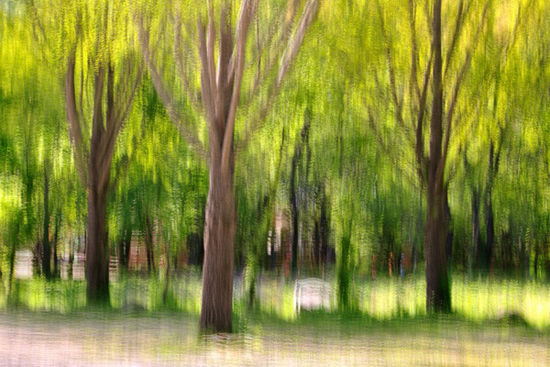

▲ 김용욱, Digital Fine Art Paper Print, 225x150cm, 2013

▶ 병헌(무등현대미술관 학예실장)

일반적으로 사진은 회화를 대신하여 눈에 보이는 현실을 가감 없이 드러내는 가장 뛰어난 수단으로 여겨져 왔다. 따라서 회화는 자신의 살길을 모색하기 위해 사진과 다른 방향으로 나아갔으며 결국 20세기의 추상미술이 등장하게 되었다. 하지만 김용욱의 사진은, 이와 같은 생각을 갖고서 볼 때, 전혀 다른 것임을 알 수 있다. 즉 그의 사진은 눈에 보이는 대상을 마치 거울처럼 보여주는 그와 같은 것이 아니라는 것이다. 물론 그의 사진은 사진의 특성상 눈에 보이는 세계, 즉 현실을 대상으로 한다는 점에서 객관적인 측면이 있음을 부인할 수는 없다. 그럼에도 불구하고 그의 작품들은 서정적인 회화작품과 같아서 현실을 단순히 복제하고 있는 것처럼 보이지도 않는다. 그렇다고 그의 작품을 현실을 완전히 무시한 채로 작가 자신의 주관적인 면만을 표현하고자 있는 것으로 보는 것도 역시 무리가 있다. 이처럼 사진이 지닌 객관적인 특성과 작가의 주관적인 정서가 모두 표현되어 있는 그의 작품을 우리는 어떻게 바라보아야 할까. 필자는 우선 여기서도 문제가 되고 있는 가장 강력한 예술의 정의들인 모방론과 표현론의 예를 들어보고자 한다.

▲ 김용욱, Digital Fine Art Paper Print, 110x165cm, 2012

▲ 김용욱, Digital Fine Art Paper Print, 110x165cm, 2012

▲ 김용욱, Digital Fine Art Paper Print, 110x165cm, 2012

예술은 자연의 모방(Mimesis)이다’라는 말은 플라톤(Platon, 428/7BC-348/7BC)이 확립한 이래 19세기까지 지속된 가장 강력한 예술의 정의들 하나이다. 그러나 그보다 더 오늘날까지 영향을 미친 사람은 그의 제자였던 아리스토텔레스(Aristoteles, 384BC-322BC)라고 할 수 있다. 그가 주장했던 것들 중 하나를 예로 들면, 모방이란 바로 인간의 본성이라는 것이다. 그는 인간은 모방을 통해 지식을 습득한다고 말한다. 이런 점에서 모방이 어떤 기계적인 단순한 복제를 말하는 것이 아님을 알 것이다. 이것은 우리가 어렸을 때를 생각해보면 쉽게 이해할 수 있을 것이다. 즉 인간은 태어날 때부터 어머니를 모방하고 자연을 모방하며 지식을 습득하고 살아간다는 것이다. 따라서 인간은 누구나 모방하고자 하는 본성을 갖고 있다는 아리스토텔레스의 주장은 타당하다고 할 수 있으며, 이것은 김용욱 작가에게도, 자연을 대상으로 사진작업을 한다는 점만 보더라도, 적용될 수 있을 것이다.

모방론과 달리 19세기 낭만주의 미술이 기초하고 있는 표현론은 ‘예술은 정서(emotion)의 표현(expression)’이란 점을 분명히 한다. 이것은 예술이란 객관적인 대상에 근거하고 있는 자연의 단순한 모방이 아니라 작품을 만들어 내는 작가의 주관적인 정서가 표현된 것임을 주장한다. 따라서 자연은 작가가 가진 영감, 상상력, 감정 등을 투영시키는 하나의 매개일 뿐이다. 20세기 최대의 철학자 중 한 사람이자 20세기 표현주의 미술의 이론적인 기초를 마련한 크로체(Benedetto Croce, 1866-1952) 역시 이와 같은 표현론을 주장한다. 그는 예술이란 정신활동 중 하나로서 직관(intuition)이면서 또한 표현이라고 말한다. 하지만 크로체는 작품의 정신적인 면만을 강조하는데, 이것은 그의 영향을 강하게 받은 콜링우드(R. G. Collingwood, 1889-1943) 역시 “예술가가 하고자 시도하고 있는 것은 주어진 정서를 표현하는것”이라고 말하는 데서도 알 수 있다. 그러나 이들의 중요성에도 불구하고 예술에는 그와 같은 면만이 있는 것이 아니라 물질적인 부분, 창작의 과정 등 여러 요소들 또한 있는 것이 사실이다.

그렇다면 김용욱 작가의 신비롭고 서정적이면서 그림 같은 사진작품은 어디에 위치하는가. 객관적인 외부 대상의 세계에 있는가. 아니면 그 세계는 단지 작가 자신의 주관적인 감성을 담아내는 그릇일 뿐인가. 이와 같은 문제를 해결하기 위해 필자는 20세기 최대의 신칸트학파 철학자인 카시러(Ernst Cassirer, 1874-1945)의 견해를 끌어들이고자 한다.

카시러에 따르면 예술은 모방의 범주(category) 아래에 포섭되는 객관적인 극(pole)과 작가가 지닌 주관적인 극 사이의 날카로운 구별은 주장되기 어려운 것으로서, 단지 어느 한쪽에 보다 치우치는 경우는 있을지라도, 예술은 그 양극 사이에서 끊임없이 진동하고 있는 것이다. 실제로 그 어떤 가장 모방적인 작품조차도 그것이 작가의 주관적인 면이 전혀 없다고 말할 수는 없으며, 반대로 그 어떤 가장 표현적인 것조차도 객관과의 단절은 상상하기 어렵다. 이런 점에서 김용욱 작가의 작품들은 객관적인 대상의 세계와 주관적인 표현의 세계 사이를 넘나드는 것으로서, 카시러적인 의미에서 본다면, 어떤 상징적인 형식(symbolic form)이라고 할 수 있다. 여기서 카시러가 말하는 상징형식이란 신화, 종교, 언어, 예술, 역사, 과학의 여섯 가지로서 간단히 말해서 세계를 바라보는 일종의 틀이라고 볼 수 있다.

카시러가 말하는 상징형식들 중 하나로서의 예술은 이미-만들어진(ready-made), 주어진 현실(given reality)의 단순한 복제(reproduction)가 아니다. 즉 우리가 일상적으로 경험하는 세계를 우리에게 익숙한 방식으로 단순히 보여주는 것이 아니라는 것이다. 이것은 또한 과학과도 다르다. 과학자는 대상에게서 어떤 중심이 되는 특징을 찾고서 그 대상을 개념적으로 단순화시키고 일반화시킨다. 이와는 달리 예술은 우리가 이전에 이미 가지고 있는 어떤 것에 대한 단순한 되풀이가 아니라 사물들의 형식에 대한 직관을 우리에게 제공하는 것이다. 우리가 경험하고 있는 사물들을 잘 생각해보면, 그것들은 셀 수 없이 많은 측면들(aspects)을 가지고 있으며 또한 순간 순간 바뀌고 있음을 알 수 있다. 따라서 이것을 단순한 공식(formula)으로 파악하려는 그 어떤 시도도 헛된 것일 뿐이다. 카시러가 예로 들고 있는 것처럼 헤라클레이토스가 태양은 날마다 새롭다고 말했던 것은 이러한 사실을 잘 말해주고 있다. 나아가 카시러는 이와 같은 미적지각(aesthetic perception)이 감관지각(sense perception)보다 훨씬 더 다양하고 복잡한 질서에 속하는 것이라 주장한다. 결론적으로 그에게 있어서 예술작품이란 세계를 새로운 빛 속에서 새롭게 보도록 하는 수단이 되는 것이다.

필자는 김용욱 작가의 사진작품들을 이와 같은 카시러적인 관점에서 바라볼 때 그 의미가 파악될 것이라 생각한다. 그는 우리가 일상적으로 경험하는 사물들에게 무수히 많은 측면들이 있음을 알고 있다. 하지만 그는 그것들을 우리에게 익숙한 방식으로, 다시 말해서 이미-만들어진 현실의 단순한 복제가 되도록 보여주지 않는다. 그는 사진작업을 통하여 세계를 새롭게 보는 방법을 제시한다. 이제 사물들을 포함한 세계의 형식은 그의 직관을 통하여 우리에게 새로운 모습으로 드러나고 있음을 여러분은 알게 될 것이다.