지구 중심으로의 여행

2014-04-29

멕시코 시티는 현재까지도 변화를 멈출 지 모르는 도시다. 완성되지 않은 도시의 가능성을 언제나 미완의 이미지로 보여주는 이곳을 근간으로 작업하는 작가, 다미안 오르테가는 연속되는 자신의 작품 과정들을 방대하게 열어두고 혁신적인 변화를 시도하는 현대 미술가로 알려져 있다. 한국에서의 첫 개인전의 의의를 작가는 ‘새로운 시도’가 주는 가능성에서 찾았다. 이는 작가 스스로 구상적인 작품을 단순히 전시하는 것이 아닌 ‘변화의 에너지’를 예술작품으로 전달하는 데 고심했음을 보여주고 있다.

에디터 ㅣ 김미주 (mjkim@jungle.co.kr)

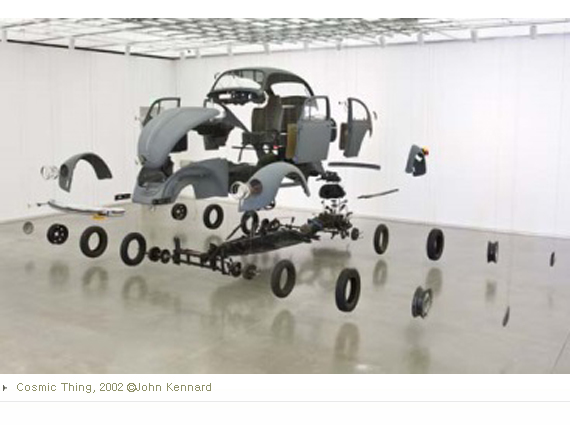

멕시코 작가 다미안 오르테가는 우리 눈에 보이지 않는 것을 잘 보이도록 혹은 잘 보이는 것들로 해석하는 작가다. 작품의 소재가 되는 모든 것은 그의 손길이 닿는 즉시 해체되고 독립적인 의미를 부여 받거나, 단순한 형태를 다소 복잡한 방법으로 재구성한다. 자동화 작업과 커뮤니케이션 시스템에 고유함을 상실한 채 완성된 완전 결합인 제품은 각각의 개체로 분리되어 ‘따로 또 같이’ 새로운 독립적인 가치를 부여 받는다. 그의 이러한 작업 속성은 지난 작업 ‘Cosmic Thing’에서 드러난 바 있다. 하나의 완전체(자동차)를 전부 해체하고, 그 모든 개체들을 고스란히 공중에 매달아 둔 작업은 대상의 본질을 관통하는 새로운 시각을 제시한다. 다소 파격적이고 실험적인 그의 시도는 본질을 조각조각 분리하고 매달았다는 데서 그 의미를 살펴볼 필요가 있다.

현실을 분석하고 이를 창작 이미지로 제시해야 하는 카투니스트였던 그의 작업은 동시대 문화적 상징들과 사회의 불안정에 적극적으로 개입하며 새로운 시각과 영역으로 현재에 이르렀다.

다미안 오르테가 보여주는 이번 신작들 역시 눈에 보이지 않는 것들을 우리가 흔히 보는 일상적 소재로 표현하며, 과학기술과 지적 연구에 있어 작가 자신만의 일관된 태도를 보인다.

폭파된 형태 속에 내재된 우주적 관념들을 드러내는 신작은 ‘지구의 중심으로의 여행: 관통 가능성 (Viaje al centro de la tiera: penetrable)'으로 천장에 매달린 바윗돌과 광물들은 마치 시간 속에 얼어붙은 빅뱅의 정지상태의 이미지로 전달된다. 이 파편들의 집합은 하나의 거대한 우주를 이루는 것처럼 신비로운 공간감을 연출한다.

다미안 오르테가 표현하는 ‘구’의 중심은 항상 내면의 지층이 존재한다. 이 지층의 레이어들은 시간의 흐름이자, 역사의 반증이기도 하다. 지질학적으로 계산된 시간의 축 위에 서 있는 우리의 발 밑의 역사를 그의 작품 속에는 고스란히 드러나 있다.

그가 사용하는 일상 소재(달걀 껍질, 조롱박, 신문, 영수증 등)는 모두 이러한 우리 눈에 보이지 않는 것들을 묘사한다. 우리 눈에 보이는 빙하의 일각이 지표면 아래에 무수히 깊은 뿌리를 가지고 있는 것처럼 그 깊이와 시간, 모든 물리적인 요소들을 작품 안에 세밀하게 담아내는 것이다. 어찌 보면 이런 그의 강박적이고 일관된 자세는 도리어 소재에 자유로움을 가져온 듯 우연적 상황들을 실험적으로 보여준다. 지질학에 매료된 그는 이번 전시 작품들의 대부분을 지질학에서 보여주는 다이어그램을 입체적으로 표현해 이를 유희적인 시선으로 제시한다. 이처럼 작가가 보여주는 역사의 레이어(퇴적층)들은 작품 안에서 미학적으로 해석되어 새로운 지층으로 그리고 표면 아래의 새로운 시각을 이끄는 것이다.