오늘의 미술과 만나는 법

2014-05-13

동시대 현대 미술을 우리는 어디에서 만나고 있을까. 난해한 언어로 쓰인 글이나 전시장 안에서 그 답을 찾을 수도 있지만, 그것만으로는 우리의 삶과 예술의 거리감을 좁힐 수 없다. 커먼센터는 일상의 공간 안에 미술 작품을 끌어들이는 한편, 내 외부 환경이 자연스럽게 어우러지도록 만든 전시장이다. 오는 5월 18일까지 이어지는 개관전 ‘오늘의 살롱’은 이러한 공간의 특성과 전시가 만나 독특한 에너지를 발산하고 있다.

에디터 | 정은주(ejjung@jungle.co.kr)

자료제공 | 커먼센터(http://commoncenter.kr/)

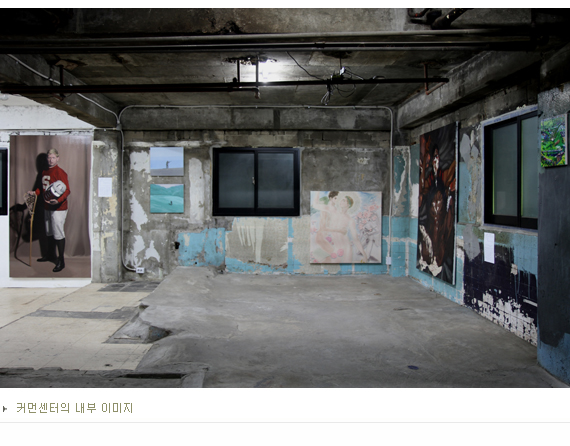

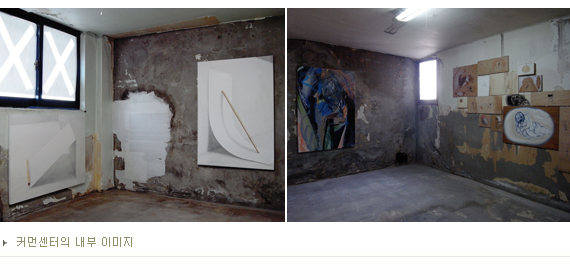

커먼센터에 들어서기 전에 우리는 잠시 멈춰 주변을 돌아보게 된다. 그도 그럴 것이 사람들의 왕래가 잦은 영등포에 위치한 것도 그렇고, 바로 옆에 있는 작은 금속 공장들의 모습이 생경하기 때문이다. 그렇지만 전시장 내부는 그보다도 더욱 낯설게 느껴진다. 1층에서 아무렇게나 뜯어낸 듯한 천장과 벽면에 놀란다면, 2층에서 4층까지는 빛이 잘 들지 않는 좁은 복도를 사이에 두고 다닥다닥 붙어 있는 방에 가득 찬 작품이 눈에 들어온다. 사무실로 사용되었던 전시장 안에는 뜯긴 벽지와 습기로 더럽혀진 천장의 흔적 안에 총 148점의 작품들이 함께 녹아 들어있는 것이다.

작품 속에 공간의 다양한 지점과 외부의 환경들이 자연스럽게 개입하면서 만들어내는 풍경은 어느 전시장에서도 느껴보지 못한 호흡을 만들어낸다. 창가로 드는 빛과 그림의 그림자가 어우러지거나, 차와 기차가 움직이고, 철공소에서 들리는 소리가 작품과 이어지는 식이다.

개관 전시 ‘오늘의 살롱’은 “중견이라고 하기에는 조금 경력이 짧은”, “한국의 회화” 작가 69명을 소개한다. 그러나 인위적으로 작품을 분류하거나, 설명하려는 노력하지 않는다. 정신이 없을 정도로 다양한 볼륨을 가진 작가들의 작품을 한 자리에 배치함으로써, 동시대 회화를 있는 그대로 느끼게 한다. 우리는 안팎으로 열린 전시장 안에서 현재의 시간과 공간을 정확히 인식하는 한편 작품을 발견하고 그 의미를 스스로 찾게 된다. 커먼센터에서는 전시장과 작품간 관계와 작품과 환경이 만들어내는 리듬을 통해 우리에게 작품을 관람하는 방법을 만들어주고 있다.

커먼센터는 함영준 디렉터를 중심으로, 그래픽 디자이너 김영나, 김형재와 작가 이은우 등의 멤버들이 자발적으로 만들어낸 공간이다. 지난 11월 개관 준비전을 통해 첫선을 보인 이곳은 전통적인 미술 공간의 구조에 속하지 않으면서도, 젊은 예술가들의 작품을 알리고 이와 함께 호흡할 수 있는 방법을 모색하고 있다.