디자인의 미니멀리즘, 미니멀리즘의 디자인 下

임근준 aka 이정우 미술·디자인 평론가 | 2015-10-02

‘미래의 창출을 위한 디자인 역사의 비평적 회고’를 목표로 삼은 이 연재는, 오늘날 디자인 직능이 맞이하게 된 사회적/경제적/미학적 위상 변화에 효과적으로 대응하는 법을 모색하기 위해, 현재부터 1919년(바우하우스 설립)까지의 디자인사를 역추적하고 각 주요 변곡점의 실천과 담론을 비평적으로 재고찰한다. 폐허의 시점으로부터 새로운 역사적 지도를 그려보자는 시도, 즉 언제 어디서부터 무엇이 누구에 의해 어떻게 왜 잘못됐던 것인지 복기해보자는 뜻이다.

글 | 임근준 aka 이정우 미술·디자인 평론가

현대적 제품 디자인의 역사에서 현대적 추상미술의 사례에 상응하는 전환, 즉 미니멀리즘으로의 전환과 그로 인해 야기된 제도 비평적 미술과 대지 미술, 그리고 뒤이어 등장한 포스트모더니즘적 실천의 계보를 발견하고 그것을 가시화/서사화하는 일은 불가능에 가깝다. 산업 디자이너들이 추구한 기능주의적 추상성은, 미술의 추상성에 화답/조응한 것이기는 했어도, 양차대전 사이에도 ‘정신적 추상’(바우하우스에서 이념적 지향점 노릇을 했던 칸딘스키의 바로 그것)을 지향했던 바는 없고, 제2차 세계대전 이후에도 ‘물질적 추상’(잭슨 폴락에서 칼 안드레와 리처드 세라에 이르는)으로의 전개라는 특징은 나타나지 않았다. 따라서, 미니멀리즘의 물질적 추상성과 그로 인한 현존의 감각에 눈을 뜬 디자이너들은, 지난 연재에서 살펴봤듯이, 대체로 미술관 건축을 담당했던 건축가들에 국한했다. (도널드 저드처럼 미니멀리즘 조각가로서 가구 디자인과 인테리어 연출에도 능력을 발휘한 경우, 현상학적 현존의 감각을 디자인으로 구현하는 데 쉽사리 성공해버리기도 했지만, 그런 예외적 선취가 디자인계에 미친 영향이 상당했다고 말하긴 어렵다.) 따라서, 현대적 제품 디자인의 영역에서 미니멀리즘이라고 하면, 그저 단순히 장식이 없다는 것을 뜻하는 데 그치기 일쑤다. 하지만, 미술의 미니멀리즘에서 핵심이 됐던 현상학적 현존의 감각이 완전히 부재했던 것은 아니다. 그것은 뒤늦게, 아주 먼 길을 돌아서, 색다른 모습으로 우리 곁에 나타났다.

‘자연을 따르는 디자인’의 추상성엔 한계가 있었다

디자인에서의 추상성은, 기본적으로 “형태는 기능을 따른다(form follows function)”는 루이스 설리번의 경구에 부합하는 것으로, 기능적 진화에 의한 형태의 단순화/최적화를 전제로 한다. 이를 바탕으로 반장식주의를 천명한 자가 아돌프 로스였고, 그런 시대 분위기에 부합해 기능주의적 방법론에 자율성을 부여해 거의 반자동적 시스템—재능이 없는 디자이너조차 합리적 조형을 도출해낼 수 있는 체계—을 구현해낸 인물이, 건축 디자인의 르 코르뷔지에, 산업디자인의 헨리 드레이퍼스였다. 하지만, 디자인은 대체로 실무 중심으로 담론화가 전개됐기 때문에, 그 기능주의적 조형이 무엇을 의미하고 또 어떻게 발전해왔는지 고찰하는 일은 다소 등한시되는 경향이 있었고, 따라서 여러 흥미로운 착각과 그로 인한 돌출적 시도가 있었다.

대표적인 인식론적 오류는, 디자이너 디자인과 버내큘러 디자인(vernacular design; 지역색과 습속에 기반을 둔 비정규 디자인을 총칭한다)의 위계를 혼동하는 것이었다. 즉, 디자이너가 만든 오브제와 디자이너가 아닌 사람이 만든 오브제를 대조하며 혼란스러워하는 것. 세잔느 이래 모더니스트 미술가들이 자연을 관찰하고 그로부터 추상적 질서를 읽어내 그 양태를 모방함으로써 회화와 조각의 추상화를 추진한 것처럼, 현대적 디자이너들도 초기엔 자연을 관찰하고 그로부터 추상적 질서를 읽어내 그 양태를 모방함으로써 인공 사물의 추상화를 추진해봤지만, 그것은 대체로 공예의 범주에서나 성공적이었다. 따라서, 우리는 또 다른 주요한 변인 한 가지를 상기해야 하는데, 그것은 1910년대 이래 미술계와 디자인계 모두에 공히 영향을 미친, 기계 미학(machine aesthetics)이었다. 그런데 기계 미학은, 공장의 기계 시설이나, 엔진의 움직임이나, 기관차의 증기 기관 등에서 영감을 받는 것이기에, 미술계에 미치는 영향과 디자인계에 미치는 영향이 다를 수밖에 없었다.

1940년대 중후반, 일부 추상미술가들이 자폐아 등 정신질환자의 그림에서 새로운 추상성을 발견하고 그를 흉내 냄으로써 새로운 돌파구를 찾아냈듯이, 바우하우스의 디자이너들과 또 그들의 동세대 디자이너들은 기계 미학의 대두를 통해, 디자이너가 아닌 사람들이 만들어낸 훌륭한 반장식적/기능주의적 기계에서 새로운 추상성을 발견하고, 그것을 현대적 디자인의 추상성과 동급의 것으로 사유하고자 하는 경향을 보다 일찍 드러내기도 했다. 기계에 매료된 디자이너들의 기능주의적 형태의 실험은 아주 빨리 타락해서, 1920년대에 아르데코(Art Deco)라는 대중적 양식으로 변질-전개되기도 했지만, 기계로부터 뭔가 배울 점을 읽어내려는 충동은, 산업 디자인계가 1차로 유선형화(streamlining)를 인공물 진화의 모티브로 삼았을 때, 즉 1930년대 초반에야 어떤 정점에 달했다.

진일보한 기계로부터 배운다

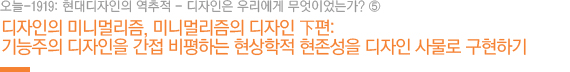

가장 흥미로운 사례가, 1934년 3월 6일 뉴욕 현대미술관(MoMA)에서 개막한 <기계 예술(Machine Art)>전이었다. 건축가 필립 존슨(Philip Johnson)—모더니스트 건축의 거장이자 1970년대 후반-1980년대 초반 포스트모더니즘으로의 패러다임 전환을 이끈 장본인—이 당시 모마 학예실의 건축부(Department of Architecture) 부장으로서 기획한 이 전시는, 기어, 플라이휠, 부싱, 볼베어링, 플라스크, 비커, 스프링, 와이어 로프, 프로펠러, 당구공, 디저트 스푼, 금속관 구조의 의자, 금전등록기, 진공청소기, 전기 토스터, 엑스레이 기계 등 400여 물품을 추상미술 작품처럼 전시해 큰 화제를 모았다. <기계 예술>전에서 필립 존슨은, 건축가 미즈 반 데어 로에가 개발한 전시 연출 방법을 차용해 새로운 공간의 질서를 연출해냈는데, 그 효과는 다층적이었다.

(뉴욕 현대미술관 학예실의 건축부는 1932년 설립돼 1949년까지 지속됐고, 부장직은 필립 존슨이 처음 맡아, 이후 필립 L. 굿윈(직함은 체어맨), 재닛 헨리치(직함은 디렉터), 엘리자베스 B. 모크(직함은 디렉터)로 이어졌다. 산업 디자인부는 1940년 신설돼 1948년까지 유지됐다. 부장직은 엘리엇 F. 노예스로 시작해 에드가 카우프먼 주니어로 이어졌다. 이 두 분과가 ‘건축과 디자인’부로 병합된 것은 1949년의 일이고, 지금까지 그 편제가 이어지고 있다. 1949년 병합 재출범 당시 초대 부장은 필립 존슨. 2015년 3월부터 모마 학예실의 건축과 디자인부를 이끌고 있는 큐레이터 마르티노 슈티를리는, 제6대 부장이다.)

<기계 예술>전에 훌륭한 미적 오브제로서 선별-전시된 제품들은 대부분 동시대 버내큘러 디자인이라고 볼 수 있는 기계적 오브제들이었고, 오직 53개의 품목만 디자이너 디자인에 해당했다. (전시에 제 디자인을 전시할 수 있었던 디자이너는 고작 18인이었다.) 필립 존슨은, 이 전시를 통해 시대의 새로운 추상적 미감—대체로 유럽의 아방가르드 조형에서 연원하거나 혹은 그에 부합하는 어떤 규준을 따르는—을 제시하고 그를 통해 대중을 교육시키겠다는 아주 분명한 의지를 갖고 있었고, 또 생물체처럼 진화하는 인공물의 세계에서 최적화 단계에 도달한 결과물들을 보여주게 됐다. 기획은 전시 제목을 정해놓고 시작됐고, 일단 디자이너가 없는 사물들을 조사해 목록을 만든 뒤, 그 규준에 부합하는 디자이너 디자인을 찾아 추가했다.

1991년 모마의 구술사 인터뷰 아카이브에 따르면, 필립 존슨은 이렇게 당시를 회고했다: “우리는 이름 있는 디자이너가 디자인한 오브제를 찾고자 애썼지만, 쉽지 않은 일이었고, 그래서 사물의 아름다움은 디자인보다는 그저 다른 힘(other forces)의 결과라는 분명한 사실을 강조하는 편이 좋겠다고 느꼈다.”

진화하는 산업 사물의 아름다움에 눈을 떴다는 것의 의미

필립 존슨이 말한 ‘다른 힘’이란, 바로 인공물 세계의 의사(pseudo)-진화와 그로 인해 야기되는 최적화한 형태의 추동을 일컫는 것이었다. 그러니까, <기계 예술>전은 산업디자이너들이 반드시 참고해야할 어떤 미적 규준이 이미 몇몇 산업 생산물 가운데 구현돼있다고 주장하는 셈이었는데, 이는 실은 뉴욕 현대미술관의 알프레드 바 주니어(Alfred H. Barr Jr.) 초대 관장의 평소 신념에 부합하는 것이었다. 즉, 좋게 말하면, 이 전시에서 필립 존슨은, 알프레드 바 주니어 관장의 진화론적 미술사관에 영향을 받았고, 나쁘게 말하면 그 증거가 되는 전시를 만들고자 애썼던 셈이다.

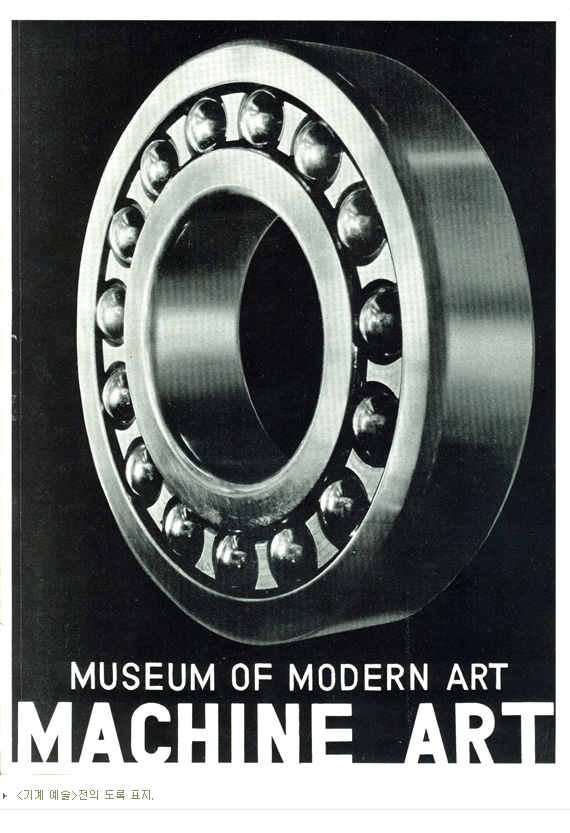

(알프레드 바 주니어는, 1936년 기획한 기념비적 전시 <큐비즘과 추상미술>에서 전설이 된 다이어그램을 발표하는데, 이 다이어그램에서 “기계 미학(Machine Esthetic)”이라는 버내큘러 요소는 1910년대의 미래파와 절대주의, 러시아 구축주의와 네덜란드의 데스테일, 조각가 브랑쿠시와 파리의 순수주의, 1919년 출범한 바우하우스와 1920년대의 현대 건축, 그리고 1930년대의 기하학적 추상미술에 두루 영향을 미치는 것으로 제시됐다.)

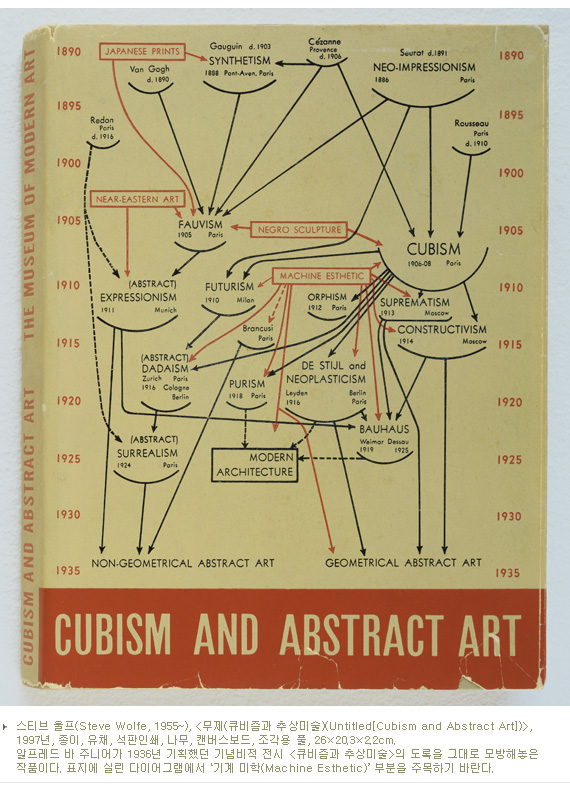

설립 초기, 뉴욕 현대미술관의 미션 가운데 하나는, 유럽의 진보적 조형 이념과 그 성과를 미국에 소개하고 교육하는데 맞춰져있었기 때문에, <기계 예술>전도 철저히 대중(미국의 디자이너들을 포함한) 계몽의 자세를 유지했다. 전문가들을 초빙해 전시 물품 가운데 가장 아름다운 오브제를 선별하는 행사를 갖는 한편, 전시 기간 내내 관객 투표를 통해 대중이 생각하는 가장 아름다운 오브제를 선발했다. (전문가가 선별한 아이템—1등이 스틸 스프링, 2등이 알루미늄 선외 프로펠러, 3등이 볼 베어링이었다—과 대중이 선발한 아이템—1등이 카를 차이스사의 삼각 프리즘 모양의 해양 신호용 거울, 2등이 고광택 청동 프로펠러(선박용), 3등이 알루미늄 비행기 프로펠러였다—의 차이는 다시 계몽의 필요성을 입증하는 증거처럼 활용됐다.) 미술관은 전시됐던 400여 물품 가운데 100여 점을 구매해 디자인 소장선의 출발점으로 삼았고, 이후 이를 소규모 버전의 <기계 예술> 전시로 꾸며 4년간 미국 전역을 순회시킴으로써 유럽발 ‘고급 기계 미감’을 교육-홍보했다.

게다가 <기계 예술>전은, 기능에 최적화한 동시대 버내큘러 공업 사물의 사례에서 진화하는 추상성과 그 아름다움을 발견-제시했기에, 미국인 디자이너들의 입장에선, 그것을 바우하우스의 기능주의 디자인의 초기안들과, 그리고 1930년대 당시에 유행하고 있던 맹목적 유선형 디자인과 비교해보는 뜻 깊은 성찰의 계기가 됐다. 추상미술을 개척하고 세련된 탈장식의 디자인 문법을 만든 것은 유럽인들이었지만, 의사-진화하는 공업 사물에서만큼은 미국을 따를 곳이 없었다는 점이 미국인들에게 어떤 심리적 위안감 이상의 자신감을 불러일으킨 것 또한 사실이었다.

<기계 예술>전 이후, 뉴욕 현대미술관에서 그 유산을 이어받은 첫 전시 프로그램은, 1938년부터 1949년까지 9년 동안 연례전의 형태로 지속된 <유용한 사물들(Useful Objects)> 전시 시리즈였다. 그리고, 다시 그를 이어받은 게, 1950년부터 1955년까지 다섯 차례 개최된 <굿 디자인(Good Design)>전이었다. 하지만, 이 전시들은 시중에서 실제로 구매할 수 있는 훌륭한 디자인 제품들을 주로 제시-전시함으로써, 미국인들의 취향과 실생활의 현대화를 이끌어낸다는 데 초점이 맞춰져있었고, 따라서 ‘디자이너에 의해 디자인되지 않은 굿 디자인’을 주로 전시한 <기계 예술>전과는 성격이 사뭇 달랐다고 할 수 있다.

익명의 디자인과 산업적 버내큘러의 재발견

기능에 최적화한 동시대 버내큘러 디자인의 사례에서 추상성과 새로운 미감을 발견하고 그에 상응하는 디자이너의 디자인을 찾는 전략은 오래도록 미국의 전유물로 남아있었다. 그것을 처음으로 훔쳐간 것은, 북유럽인들이었다. 1974년 덴마크의 루이지애나 미술관에서 개막한 <익명의 디자인(Anonymous Design)>전은 산업혁명 이후 당대까지의 산업사(産業史)적 버내큘러로부터 굿 디자인의 사례를 찾아내는 프로젝트로서 상당한 호응을 이끌어냈다. 즉, 동시대의 산업 버내큘러를 대상으로 삼았던 모마의 전시와 달리, 최적화된 형태의 기능주의적 오브제를 통해 산업의 역사를 종적 고찰하겠다는 성격을 띠었던 것.

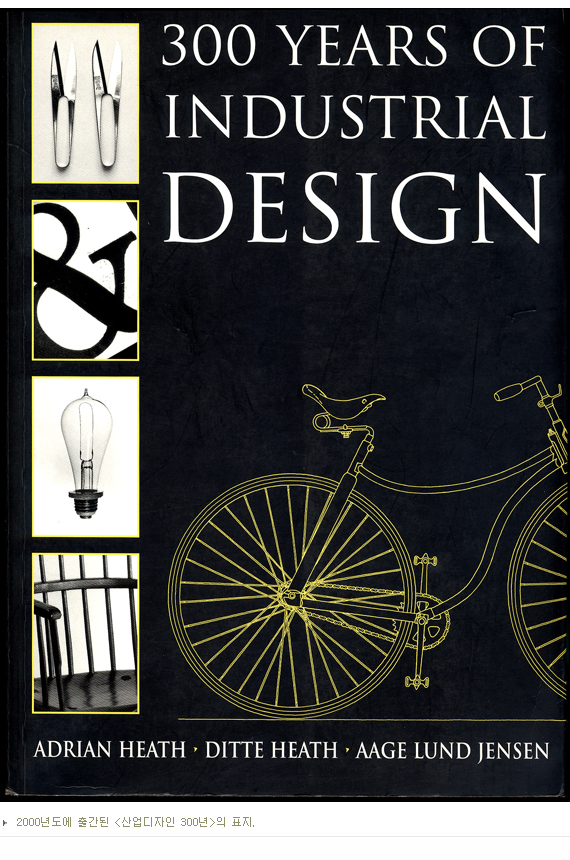

공예 전통과 산업디자인의 전통이 단절되지 않고 부드럽게 이어지는 나라에서나 가능한 우아한 콘셉트의 ‘버내큘러 굿 디자인’ 전시였던 <익명의 디자인>전은, 오랜 리서치의 시작점이 됐고, 2000년도에 <산업 디자인 300년(300 Years of Industrial Design)>이라는 책으로 출판됐다. <산업디자인 300년>에서 저자(조사자)인 아드리안 히스(Adrian Heath), 디테 히스(Dite Heath), 아아게 룬트 옌센(Aage Lund Jensen)이 제시하는 대표적 (굿)디자인 사례들—증기 해머, 토네트 형제의 곡목 의자, 에디슨의 전구, 주류 알콜 농도 측정기, 재활용 가능한 생수병, 일본식 바느질 가위, 안전 자전거, 포드 모델 T 자동차 등—은, <기계 예술>전에 비평적으로 화답하는 것이었다고 볼 수 있다. (보다 넓은 범주의 산업 버내큘러 디자인을 다뤘기 때문에, 이 전시는 덴마크인이 이해한 산업 사물의 역사와 그 역사관의 한계를 드러내는 것이기도 했다.)

미국의 건축 비평가 루이스 멈포드(Louis Mumford)의 <기술과 문명(Technics and Civilization)>(1934)에 영향을 받았다고 말하는 저자 3인은, 사물의 외양이 제공하는 미감에 주목하는 대신, 독자들에게 사물에 대한 정보와 원리, 그리고 그것의 기능적 감각을 있는 그대로 전달하고자 애썼다. 이러한 교과서적인 고찰-기술 방식은 인간(계획자) 중심적인 사물 서사의 기록 방식에 비해 훨씬 더 풍부한 이해의 방도를 제공했지만, 아직 충분히 사물 중심적인 것은 아니었다. 그리고 그들의 목록에는 산업혁명 이전의 사물들과 산업 디자인 1세대들의 빛나는 성과들—페터 베렌스(Peter Behrens)의 아에게(AEG) 디자인 제품 같은—도 포함돼 있었고, 이러한 편차는 연구자들의 인식에 어떤 모순—굿 디자인이라는 1950년대 미국식 미감의 체계를 다시 버내큘러 산업 사물의 역사에 적용하는 모순—이 자리하고 있다는 점을 분명히 드러냈다.

회고적 시점으로 산업 버내큘러에서 뭔가 유의미한 메시지를 읽어내고자 하는 성찰적 충동은, 1970년대에 나타난 것이고, 그것은 디자인계에 국한하지 않았다. 소위 ‘신즉물주의(Neue Sachlichkeit)의 전통을 잇는 사진 유형학(Photography Typology)’의 주창자로 꼽히는 독일의 사진가 듀오, 힐라 보베저(Hilla Wobeser, 1934~)와 베른하트 베허(Bernhard "Bernd" Becher, 1931~2007)가 좋은 예다, 1960년대 초중반 독일의 루르(Ruhr) 공업 지대를 배회하며 촬영을 반복하고 필름과 프린트를 축적하는 과정에서 이 듀오는, 버내큘러 건축으로 분류되는, 공업지대의 기능적 산업 구조물에서 어떤 패턴을 발견했다. 이후 쇠퇴하는 공업 지대의 기계 시설을 촬영해 만든 사진 기록의 데이터베이스를 바탕으로, 이 듀오는 유형별 세트를 만들어 전시하는 전략을 수립했다.

기성의 다큐멘터리 사진 문법을 초극한 베허 부부가, 제 성과를 갈무리해 널리 이름을 알린 때는, 첫 사진작품집 <익명의 조각: 기술적 구조의 유형학(Anonyme Skulpturen: Eine Typologie technischer Bauten, Anonymous Sculptures: A Typology of Technical Construction)>을 발간한 1970년이었다. 이 책은 모두 7장으로 구성됐는데, 각 장의 제목은 다음과 같다: ‘석회가마(lime kilns)’, ‘냉각탑(cooling towers)’, ‘용광로(blast furnaces)’, ‘권양기탑(winding towers)’, ‘급수탑(water towers)’, ‘가스탱크(gas tanks)’, ‘사일로(silos)’. 동종의 구조물을 모아놓은 각 장이 하나의 연작이 되고, 그 연작이 모여 다시 유형학적 매트릭스가 된다는 점을 드러내는 구성이다.

“익명의 조각”이란 제목은 공업 지대의 구조물을 건축적 차원에서 바라보지 않고 버내큘러의 질서에 따라 성장한 조형물로 바라본다는 점을 표명하는 것이었고, “기술적 구조의 유형학”이란 부제는 피사체를 조형적 계통과 발생 패턴에 따라 기록-나열한다는 방법론적 특성을 분명히 밝히는 뜻이었다.

하지만 후기 산업 사회의 시점에서 산업 시대의 버내큘러를 재고찰하는 일의 의의를 깨달은 사람은 많지 않았다. 특히 실무 위주로 돌아가는 디자인계는 그러한 메타 고찰의 힘으로 무엇을 할 수 있을지 생각할 겨를이 없어 뵀다. 디자인계가 버내큘러 디자인의 힘을 재인식한 것은, 뉴밀레니엄 때.

2001년 10월 6일 서울에서 개막한 ICSID 세계디자이너대회의 부대 행사로 기획된 특별전 <20세기 세계 디자인전: 버내큘러 미러>(전시 기획: 212코리아, 기획안 작성: 이정우)는, 처음엔 ‘월드 뮤직’의 ‘월드’에 부합하는 ‘월드 디자인’ 전시로 논의됐던 모양이지만, 실제로는 세계 각국의 버내큘러 (굿)디자인을 찾는 프로젝트로 진행됐고, 전시는 다시 그 수집된 사물들을 메타 차원에서 세 가지로 분류해 제시했다: 첫째, 전통적인 버내큘러 오브제, 둘째, 모던/콘템퍼러리 버내큘러 오브제, 셋째, 전유(appropriation)를 통한 버내큘러 디자인.

즉, 한국의 조각보와 같은 것은, 산업 시대 이전의 버내큘러 굿 디자인에 속하고, 오티스의 낙하방지 엘리베이터는 모던 버내큘러 굿 디자인에 속하고, 테크노 디제잉의 쉬프트를 이룬 페이더(fader)나 캘리포니피케이션(californification)을 상징하는 엑스트림 스포츠(extreme sports)들의 도구들은 컨템퍼러리 버내큘러 굿 디자인에 속하는 것. 버내큘러 요소를 의태(mimesis)해 제 디자인에 적용한 것은, 다시 과거의 버내큘러 사물을 참조한 것과 당대의 버내큘러 사물을 참조한 것이 다르므로 둘을 별도 분류했다. 전통 한국 공예를 젠 스타일로 정련한 라이프스타일 디자인 브랜드 ‘비움(VIUM)’—한국 최초의 제품 디자인 회사였던 212코리아가 탈산업시대에 적응하기 위해 사활을 걸고 뉴욕 소호에 런칭했다가 아름다운 실패로 막을 내렸던—이 전자에 해당했다면, 진도구 등에서 영감을 얻어 기생 기능의 비정상 사물을 디자인한 앤서니 던과 피오나 라비의 비평적 디자인(일명 디자인 느와르)은 후자에 해당하는 것이었다.

버내큘러 미니멀리즘을 통해 현상학적 현존성을 디자인하기

세계디자이너대회의 특별전 <버내큘러 미러> 이후, 적절히 과거의 유사 선례를 총괄 검토하는 과정을 통해, 디자이너 디자인의 자산이 되는 아카이브를 창출하고 그를 바탕으로 디자이너 브랜딩 버전의 스핀오프를 만들어낸 이는, 후카사와 나오토(深沢直人, Naoto Fukasawa, 1956~)와 재스퍼 모리슨(Jasper Morrison, 1959~)이었다. 2006년 도쿄 록본기의 액시스갤러리에서 개막한 전시 <슈퍼노멀(Super Normal)>에서 이 두 스타 디자이너는, 특정한 기능 사물이 지향하는 가장 일반적인 형태를 유추해 그에 최대한 근접한 버내큘러 오브제들을 수집-제시하고, 그것을 유형학적으로 고찰함으로써 새로이 업데이트된 굿 디자인의 미감을 창출-제시하고자 애썼다. <버내큘러 미러>전이 새로운 미감의 제시에 무관심했다면, 이 둘은 (디자인 방법론의 합리주의가 다 무너져버린) 2000년대에도 지속되지 않을 수 없는 제품 디자인 활동의 미학적 규준이 되는 그 무엇을, 자신들의 수집품을 통해 제시할 수 있기를 희망했던 것이다.

(<버내큘러 미러>전이 일단 굿 디자인에 부합하는 버내큘러 오브제를 광범위하게 수집하고, 그를 메타 분류했다면, <슈퍼노멀>전은 일상생활에 필요한 품목들을 먼저 정하고, 그 기능에 부합하는 가장 일반적인 형태의 버내큘러 굿 디자인을 수집한 결과다.)

다시 풀어 말해, 후카사와 나오토와 재스퍼 모리슨의 슈퍼노멀 콜렉션은, 첫째, 탈산업 시대의 시점에서 인공 사물들의 역사와 그 현존에 메타하게 대응하는 어떤 일반화한 템플릿을 상정하고, 둘째, 그에 부합하는 사물들을 찾아 제시하는 과정을 통해 ‘아주 평범하지만 평범하기 때문에 더 뛰어난 디자인이 가능하고 또 필요하다’는 것을 입증하고, 셋째, 더 나아가 그에 부합하는 디자이너 활동을 제시-구현함으로써 기존의 낡은 디자이너 디자인에 비평적으로 대응하고자 했던 기획이라고 볼 수 있다. 흥미로운 점은, 이러한 성찰적 버내큘러 디자인의 결과물이 현상학적 현존성을 구현하는 미니멀리즘적 디자인 사물로 귀결됐다는 사실이다. ‘기본으로 돌아가자’는 구호를 일상 속 버내큘러 굿 디자인의 사례를 통해 선동하는 일은, (합리주의적 디자인방법론의 체계가 거의 다 붕괴해버린) 2000년대 후반의 시점에서 꽤 효과적이었지만, 역시 모순이 없는 것은 아니었다. (슈퍼노멀 콜렉션의 전시에서 디자이너 디자인과 진짜 버내큘러 오브제는 확연히 구별 가능했고, 둘 사이엔 인위적으로 좁혀지기 어려운 간극이 존재했다.) 따라서, 영리한 후카사와 나오토와 재스퍼 모리슨은, 교묘한 형용모순의 논리를 계발해 도주로로 삼았다. 이른바, 부재(absence)와 양면성(ambivalence)의 속성이 그것.

2007년 밀라노트리엔날레의 밀라노국제가구박람회 전시 <수퍼노멀>에 맞춰 단행본으로 출간된 <슈퍼노멀>의 책머리에서, 밀라노트리엔날레의 디자인 큐레이터 실바나 아니키리아리코가 해설한 바에 따르면, 슈퍼노멀을 특징짓는 부재의 속성이란, 다음과 같다: “슈퍼노멀 제품은 스타일, 정체성, 독창성, 탁월성 등을 지니지 않는다. 어떤 제품이 누가 봐도 특정 브랜드로 인식되거나 우수해 뵌다면 그것은 슈퍼노멀이 아니다. 슈퍼노멀 제품의 우수성은 그것들이 지닌 특징들이 뵈지 않도록 감추는 능력에 있다.”

한편, 양면성의 속성이란 다음과 같다: “슈퍼노멀 제품들은 ‘평범’하면서도 동시에 ‘특별’한 것이 되며, 또한 이는 극도로 특별해서 평범해 뵈는 것이라 할 수 있다. 적어도 후카사와와 모리슨의 관점에서 이 제품들을 발견하고 선별하기 전까지는 특별해 뵈지도 않고 또 특별해 뵐 수도 없다. 그리고 발견되는 순간 ‘슈퍼노멀’한 제품들은 자신들의 유전자 코드에 내재된 역설적 속성을 드러낸다. 즉, 슈퍼노멀하다고 인지되고 분류돼 전시되는 순간, 슈퍼노멀은 스스로를 초월하게 된다.”

슈퍼노멀 디자인 이론/전략의 가장 큰 한계는, 후카사와 나오토와 재스퍼 모리슨의 디자인이 종종 전혀 슈퍼노멀하지 못하다는 것이었지만, 아무튼, 이 부재와 양면성의 논리는 꽤 그럴 듯했다. 그런데, 이런 주장은 어디서 많이 듣던 소리다. 곰곰이 생각해보면, 슈퍼노멀의 부재와 양면성의 논리는, 이우환식 모노하 이론을 그대로 빼닮았다. 특별할 것 없는 점찍기와 선긋기를 통해, 혹은 철판과 돌의 조응을 통해, 현존을 구현하는 동시에 영원성으로의 초월을 시도한다는, 서구의 미니멀리즘을 향한 동양주의적 화답의 실천. 그러므로, 디자인의 슈퍼노멀은, 미술의 미니멀리즘에 대해 디자이너들이 뒤늦게 내놓은, 타자 지향적 양태의 화답이었다고도 볼 수 있다.

디자인을 디자인함으로써 미니멀리즘의 궁극적 가치에 근접하다

그렇다면, 후카사와 나오토와 재스퍼 모리슨의 슈퍼노멀에 영향을 준 것은 누구일까? 2006년 액시스갤러리에서 전시에 방문했던 원로 산업디자이너 야나기 소리를 꼽고, 그의 부친 야나기 무네요시의 민예론을 이야기할 수도 있겠지만, 그건 너무 멀리 나간 이야기가 되겠고, 역시 거의 직접적인 영향을 끼친 존재는 동년배인 하라 켄야(原硏哉, Kenya Hara, 1958~)라고 보는 게 옳겠다. (비고: 야나기 소리는 부친 야나기 무네요시가 설립한 일본민예관의 관장으로 봉직하다 2011년 12월 서거했는데, 놀랍게도 신임 관장으로 선임된 인물은 후카사와 나오토였다.)

2002년부터 ‘무인양품(MUJI)’의 아트디렉터로 활동해온 하라 켄야는, 2000년 4월에 후카사와 나오토와 함께 <리디자인-일상의 21세기>라는 전시를 기획한 바 있다. 유명 디자이너들에게 일상에서 흔히 사용하는 물품들을 다시 디자인하라고 과제를 주고 그 결과물을 전시했는데, 이는 디자인을 디자인함으로써 20세기의 디자이너 디자인과 버내큘러 디자인 모두를 병합하고 극복한다는 새로운 대안을 제시한 셈이었다. 즉, 디자인 행위의 디자인을 통해 21세기 디자인의 새로운 탈출구를 제시해낸 장본인이, 바로 하라 켄야.

하라 켄야는, 제 저술 <디자인의 디자인>(2007), <백(白)>(2008) 등에서 다니자키 준이치로의 <음예예찬(陰翳礼讃)>(1933년)을 주된 레퍼런스처럼 언급하고 있지만, 실제로는 이우환이나 나카하라 유스케의 의사-동양주의를 통한 타자의 의태라는 전략을 꽤 열심히 참조한 게 아닐까 싶다. 모노하와 단색화가 미니멀리즘을 동양화하기 위해 의사-동양주의의 논법을 내세워 현존/초월의 양의적(兩義的) 인식-장을 제시-창출해냈듯, 하라 켄야는 비어있음의 ‘백’을 제시해 모노크롬의 디자인을 구현했다. 그의 논리 전개는 다음과 같았다: 첫째, ‘공으로서의 백’을 제시하고, 그것을 ‘색을 넘어선 색’으로 규정한 뒤, 둘째, 책을 디자인 할 때면 미디엄이 되는 종이에 특정성을 부여해 미니멀리즘의 현상학적 현존성을 구현할 수 있도록 인식론적 전환을 이끌고, 셋째, 그에 부합하는 버내큘러의 사례를 찾아 제 주장의 증거로 삼은 다음, 넷째, 최종적으로 그 이념에 부합하는 디자인 활동을 기획-디자인해낸다.

(하라 켄야가 책을 디자인할 때마다 실제 사용할 종이로 아무 것도 인쇄되지 않은 공백 상태의 더미부터 만드는 것은, 로버트 라우션버그가 공백의 캔버스를 작업으로 제시해 미니멀리즘 회화의 도래를 예고했던 일에 상응하는 행위다.)

디자인의 미디엄에 특정성을 부여한 뒤, 하라 켄야가 발견한 것은 촉각성이다. 사용자가 현상학적 현존성을 구현한 사물을 직접 사용할 때, 그 감각이 극대화하는 지점은, 바로 접면(interface), 그리고 그것을 가장 먼저 인지하는 것은 촉각(haptic perception). 이를 통해 그가 제시하는 디자인 개념은 센스웨어(senseware), 즉 물질성에 충실한 매개체로서의 디자인 사물이다. 물질성에 충실한 디자인 오브제를 추구한다는 것은, 역시 현대미술의 미니멀리즘에 대한 디자이너의 뒤늦은 화답이라고 볼 수 있는데, 이것이 20세기를 초극하는 ‘디자인 행위의 디자인’으로 구현됐으니, 역시 또 교묘한 알리바이를 장치해놓은 셈이다. (하라 켄야는 현대미술의 미니멀리즘과 그 현상학적 현존성을 정확히 이해하고, 그를 디자인에 최대치로 구현해낸 최초의 인물이라고 하겠다.)

2003년 무사시노미술대학의 교수가 된 이후로, 하라 켄야는 학생들에게 ‘엑스포메이션(ex-formation)’이라는 개념—인포메이션(information)에 반대되는 미지의 공백으로서의 개념—을 제시하고 새로운 성찰적 디자인 연구 과제를 진행토록 하고 있다. (5년간의 연구 성과를 모아서 낸 책이 2008년작 <알몸 엑스포메이션(Naked Ex-formation)>이다.) “어떤 대상물에 대해 설명하거나 알리는 것이 아니라 “얼마나 모르는지에 대한 것을 알게 하는” 것에 관한 소통의 방법”이라는데, 실은 영국 왕립예술학교(RCA)의 인터랙션 디자인과 스타일의 비평적 디자인 프로젝트를, 하라 켄야식으로 변주한 것이나 다름없다.

결론적으로 말하면, 후카사와 나오토와 하라 켄야에겐 디자인 사물에서 현상학적 현존성을 구현해낸 공이 있다. 한데, 현상학적 현존성이라는 것은, 인식론 차원에서나 실천 차원에서나 더 갈 곳이 없는 막다른 골목이기도하다. 미술의 경우, 미니멀리즘은 모더니즘의 종언이라는 효과를 내며, 새로운 컨템퍼러리 아트의 탄생을 위한 관문으로 기능했더랬다. 그렇다면, 21세기에 구현된 디자인에서의 의사-미니멀리즘은, 무엇을 향한 관문이 될 것인가?

추신

1980년 거품 경제 시대의 일본에서 수퍼마켓의 사설 브랜드로 시작한 무인양품은, 디자이너 다나카 잇코의 지도 아래 소박하고 간소한 물품들을 판매하는 종합 브랜드로 자라났다. 처음엔 영국의 디자이너 테렌스 콘란이 성공시킨 해비타트(Habitat)를 모방한 성격이 없지 않았지만, ‘디자인을 하지 않는 디자인’을 통해 합리적인 가격에 양질의 물품을 소비자에게 제공한다는 것은, (기업가 쓰쓰미 세이지와) 다나카 잇코만의 발상이었다. [...] 2001년 8월, 다나카 잇코가 하라 켄야에게 아트 디렉터직을 제안하고, 2002년부터 무인양품은 하라 켄야식 의사-미니멀리즘을 구현한 브랜드로 새로이 자라났다. (다나카 잇코의 ‘디자인을 하지 않는 디자인’이 다소 방어적이고 보수적인 전략이었다면, 하라 켄야의 ‘디자인 행위를 새로이 디자인하는’ 방식은 수동적 공격형의 전략이었다고 평가할 수 있다. 하나하나의 사물에서는 큰 차이가 뵈지 않을지 몰라도, 하라 켄야 시대의 무지를 멀리 떨어져서 보면, ‘공이 되는 백’을 통해 보다 강하게 어필하기 시작했던 모습을 확인할 수 있다.)

오늘날, 무인양품의 제품을 베끼거나 흉내 내는 일은 쉽지만, 그 조형적 지향점을 모방해 구현하는 것은 거의 불가능에 가까운 일로 뵌다. 한국 기업 신세계가 런칭한 유사 브랜드 ‘자주(JAJU)’를 보면, 그런 점은 확연해진다. 자주에도 아트디렉터가 있다지만, 자주의 샵이나 물품에서는 지향하는 이상이 나타나지 않고, 여타 디자이너 디자인 제품이나 그 역사에 비평적으로 대응하겠다는 태도가 느껴지지 않는다. 역사적 비전과 이상을 추구하는 정신은, ‘짝퉁’으로 함부로 커버할 수 없는 영역인 법. 자주는 매장을 둘러보는 소비자를 부끄럽게 한다. 무인양품에서 구매하는 것은 상품만이 아니다. 소비자는 ‘디자이너의 에고를 덜어낸 정념의 빈자리’를 상품과 함께 가져가게 된다. (그에서 감지되는 더 큰 에고의 비가시적 현존에 불쾌감을 느낄 수도 있다.) 하지만, 자주에선 정념의 빈자리 같은 것은 찾기 어렵다. 그저 도드라지는 것은, 신념의 부재다.