본다는 것의 의미, 전명은

월간 사진 | 2017-10-30

〈월간사진〉은 묵묵히 좋은 작품을 발표하는 사진가를 전문가 추천을 통해 소개하고자 한다. 그 출발선에 ‘아마도예술공간’ 책임큐레이터 김성우가 있다. 그는 사진가 전명은을 추천했고 평소 작가에게 품고 있던 궁금증을 질문으로 보내왔다.

〈누워있는 조각가의 시간 - 시계초〉, 아카이벌 피그먼트 프린트, 120x180cm, 2016

김성우 작가의 사진은 대상의 표면에 드러나는 감각적 요소보다 그 대상과 관계를 맺는 과정에 초점을 맞추고 있다. 촬영 대상은 어떻게 설정하는가?

전명은 대상에 대한 존경의 마음이 작업의 출발점이다. 예전에는 세상과 사람에 별 관심이 없었다. 그저 내 삶에만 집중했다. 그러다 문득, 세상 사람들이 전부 내가 보는 것처럼 보고 내가 듣는 것처럼 듣지 않는다는 사실을 알게 되었다. 그때의 깨달음은 ‘다른’ 세계에 관심을 갖는 계기가 되었다. 청각장애인, 시각장애인, 천문가, 음향효과전문가를 대상으로 작업하게 된 이유 역시 그들이 살고 있는 세계와 내가 살고 있는 세계가 달라 보였기 때문이다. 그들이 자신의 감각 세계를 확장하고 극복해나가는 과정은 나를 감동시켰다.

〈누워있는 조각가의 시간〉, 아카이벌 피그먼트 프린트, 68x51cm, 2016

김성우 〈사진은 학자의 망막〉(2012), 〈새와 우산〉(2014)같은 전작에서 ‘보는 행위’의 본질을 탐구하기 위해 광학기기를 사용했다. 이러한 방식을 택한 이유는 무엇인가?

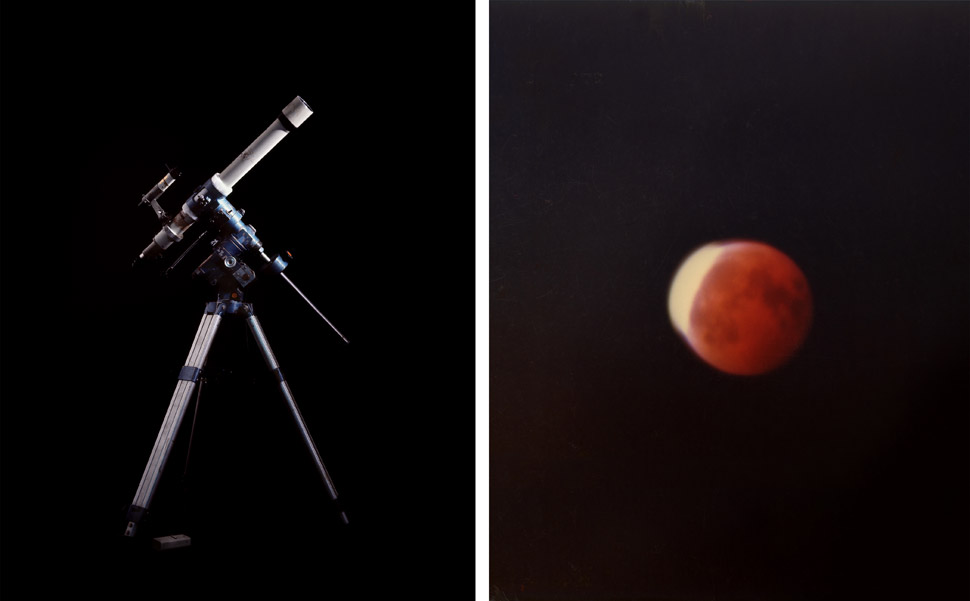

전명은 수화와 점자, 망원경과 폴리 도구를 사용한 이유는 그것들이 어떤 특수한 감각 세계를 형상화한다고 생각했기 때문이다. 수화가 청각장애인의 시각적 세계를 대변한다면, 점자는 시각장애인의 촉각적 세계를 상징적으로 보여준다. 〈사진은 학자의 망막〉에서의 천문기기는 천문가의 강렬한 시각 세계를 표현함과 동시에 천문가의 열망을 증폭시킨다. 천문가가 전파망원경을 통해 별의 탄생을 지켜본다면, 음향효과전문가는 긴 우산을 접었다 폈다 하면서 날아가는 새의 모습을 상상한다. 망원경과 우산은 그들 각자 살고 있는 상반된 감각 세계에 관한 상징인 동시에 그 세계를 확장시키는 매체이자 도구다.

〈새와 우산 n.40〉, 아카이벌 피그먼트 프린트, 101x76cm, 2015

김성우 최근 작업 〈누워있는 조각가의 시간〉(2016)을 보면, 행위의 주체가 지닌 정신적이고 심리적인 부분까지도 포착하고자 한 것으로 보인다.

전명은 이 작업은 조각가였던 아버지가 남긴 석고 모형들을 촬영한 것이다. 돌아가신 아버지를 이해하는 것은 조각가를 이해하는 것이라고 생각했다. 카메라 렌즈를 통해 석고 모형의 표면을 관찰하고 기록하면서 조각가의 경험적 시간에 관해 고민해보고 싶었다. 이를 통해 아버지의 손끝이 찾던 게 무엇인지, 아버지가 남긴 삶의 흔적이 어떤 것인지 발견해보고 싶었다. 예전 작업들이 내가 알지 못했던 세계를 알아나가는 과정이었다면, 이 작업은 내 삶의 근원이기도 한, 나의 아버지를 생각하는 과정이다.

〈새와 우산 n.23〉, 아카이벌피그먼트프린트, 120x90cm, 2015

김성우 하나의 프레임 안에서 일련의 작업들이 맺는 관계, 그리고 작품과 병치되는 텍스트 의 관계 속에서 하나의 서사가 완성되는 구조다. 이러한 구조를 선택한 이유는 무엇인가.

전명은 스무 살 무렵 인사동 갤러리에서 낸 골딘(Nan Goldin)의 전시 〈Simon on the subway〉를 보았다. 당시 그 사진 앞에서 한참 동안 움직일 수 없었다. ‘사진 속 이 남자는 누구이며 무슨 생각을 하고 있고, 어디에서 와서 또 어디로 가는 걸까?’란 생각이 머릿속에 맴돌았다. 그때 궁금했던 것은 프레임이 담고 있지 않은 사진의 바깥 세계였다. 사진을 좋아하기 시작한 것은 그때부터다. 사진은 ‘보는’ 매체이기 이전에, ‘이야기하는’ 매체라고 생각한다. 내 작업이 가진 서사 구조는 이러한 관점에서 비롯된다. 내 작업 역시 사진을 통해 사람과 삶에 관한 이야기를 엮어내는 것이다.

〈사진은 학자의 망막 - 황상권, 개기월식〉, 딥틱 아카이벌 피그먼트 프린트, 150x90cm, 2012

김성우 가장 본질적인 질문이다. 본인에게 사진을 통해 대상을 바라보는 행위, 그리고 어떤 순간을 담아낸다는 행위는 어떤 의미인가?

전명은 현상액 속에 잠긴 인화지에서 이미지가 유령처럼 떠오르던 순간을 보았다. 그때 비로소 사진의 즐거움을 알게 되었다. 현실을 재현하면서 얻게 되는 쾌감은 순간을 지속시키고 삶을 영속시키려는 열망에서 비롯된다. 나에게 ‘본다’는 행위는 ‘꿈꾸고 있다’는 의미이며, ‘꿈을 꾼다’는 것은 ‘살아 있다’는 것과 같은 말이다. 아버지의 죽음 이후, 아버지의 모습이 담긴 사진만큼이나 아버지가 손수 찍은 사진들을 소중하게 생각하고 간직해왔다. 그 이유는 아버지가 찍은 사진은 아버지가 보았던 것, 그리고 보고자 했던 것이기 때문이다. 또한 그가 살아있었다는 증거이기도 하다. 아버지가 찍은 사진이 나에게 의미하는 바로 그것을 사진을 통해 구현하고 싶다.

김성우 앞으로 어떤 작업을 진행할 예정인지 궁금하다.

전명은 시각장애인들을 만나면서 사진에는 냄새도 없고 소리도 없고 만져지는 게 아무것도 없다는 사실을 새삼 깨달았다. 사진은 눈으로 봐야 알 수 있다. 내가 어렵사리 발견한 사진의 본질을 아마도 대부분의 사진가는 처음 카메라를 든 순간부터 이미 알고 있었으리라. 그럼에도 불구하고 지금까지 지속해왔던 작업을 이어가고 싶다.

에디터_ 김민정

디자인_ 김혜미

#사진 #전명은 #김성우 #아마도예술공간 #누워있는조각가의시간 #사진은학자의망막 #새와우산 #사진 #사진가 #월간사진

월간사진

새롭게 떠오르고 있거나, 국내에 알려지지 않은 다양한 분야의 많은 사진가가 월간사진을 통해 매달 소개되고 있습니다. 월간사진은 사진애호가와 사진가 모두의 입장에서 한발 앞서 작가를 발굴하고 있습니다. 심도 깊은 사진가 인터뷰와 꼼꼼한 작품 고새로 국내외에서 주목받고 있는 대표 사진잡지입니다.