2014 개정 디자인보호법 시행에 붙여

2015-01-15

2014년 7월 1일. 개정된 디자인보호법이 시행되었다. 2006년부터 시작된 한미, 한-EU FTA 계획안에 따라 반강제적 혹은 반자동적으로 개정, 시행된 것이다. 올해의 한중 FTA 또한 개정된 디자인보호법에 따라 향후 윤곽을 잡을 것이다. 특허청은 디자인을 국제적으로 보호하고 창의성을 북돋는다는 취지를 반복하면서, 한국의 현업 디자이너들과 충분히 논의한 뒤 개정한 것처럼 개정안에 대한 비판과 그 비판에 대한 비판을 사이트에 실어 핵심내용을 아주 친절하게 설명해주고 있다. 내용을 크게 정리하면 다음과 같다.

기사제공 ㅣ 타이포그래피 서울

▶ 디자인보호법 개정안의 주요 내용

1. 제품연관 디자인뿐만 아니라 시각연관 디자인도 보호 가능

2. 국가별, 전체별로 등록 출원하던 디자인을 국제별, 부분별로도 등록 출원

3. 등록 신안 독점권리가 15년에서 20년으로 늘어남.

4. 디자인 모방 금지영역이 국내에서 국외로 넓혀짐

5. 동시 등록 가능 디자인 수가 20개에서 100개로 늘어남

이에 대하여 변리사들, 로펌, 대기업과 같이 디자인을 생산하지 않고 이용만 하는 업계 사람들은 개정안을 발 빠르게 이해했다. 개정안을 이용하여 어떻게 이익을 더 낼 것인가 고민하는 것이다. 몇 디자인 잡지는 법안을 소개하면서 "뭔가 바뀌었네?" 정도로 남의 집일인 듯 접근하고 있다. 그렇지 않으면 "디자인 개정이 대세인 가보다."하는 수동적인 태도를 보인다. 사회디자인연구소 같은 디자인기관은 더욱 적극적으로 개정법의 위험성을 다룬다. 하지만 안타깝게도 시장일반론에 머물고 있다. 서양 디자인을 선호하는 한국 기업들이 과연 국내의 창의성 있는 디자이너를 찾겠느냐는 투다. 문제가 대충 그런 정도에 머무르면 얼마나 다행이겠는가?

개정 디자인보호법은 1925년 헤이그국제디자인협정(Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)에 따른 결과이다. 이 협정은 2003년까지 개정을 거듭해 왔고 한국정부는 1999년 제네바에서 개정된 보호법을 따르기로 했다. 즉 2003년 이전에 디자인 개정을 검토했고 10년이 훨씬 넘어서 시행을 결정했다는 뜻이다. 10년을 넘게 기구가입을 검토할 만큼 한국정부가 그토록 진지한 조직이었던가? FTA에 대한 논의가 이미 1990년대 초부터 있었으니, 가입하려 했다면 월드컵도 있었고 덩치 큰 공기업, 한국담배인삼공사를 KT&G(Korea Tomorrow & Global)로 민영화시키던 2002년 언저리에 했을 것이다. 어차피 가입할 것이었으니 말이다. 그걸 10년 넘게 끈 이유는 무엇일까? 서구 대기업의 디자인을 졸졸 따라다니던 한국 재벌에게 어떤 문제가 생기지는 않을까 노심초사하여 미리 경고하고 문제가 될 성싶은 몇 디자인의 특허권 소멸기간을 기다려주었기 때문은 아닌가? 삼성과 애플의 소송이 결론을 향해 나아가는 이 시점에 가입하니 의심스러워하는 말이다.

게다가 헤이그협정의 본질이 뭔가? 코카콜라, 펩시, 베텔스만, 타임 워너, 비아콤, 월트 디즈니, 비벤디 유니버셜, 애플, 필립스, 구글, 소니 등 고가의 제품디자인과 시리즈형 디자인, 인터페이스 및 각종 시각 디자인을 세계적으로 뿌려 놓은 다국적 기업과 문화콘텐츠 기업이 미래의 중소 경쟁사를 누르고 무한히 뻗어 나가도록 만든 협정이 아니던가? 조항 대다수가 브랜드와 국제성을 이미 가진 기업을 위한 것이라서, 디자이너가 다국적 수준의 활동을 할 경우가 아니라면 의미를 찾기 어려운 것들이다. 몇 디자이너는 "나도 언젠가 다국적으로 놀 수 있다."라는 기대를 하고 살겠지만, 현실은 기대를 채워주기 어렵다. 디자인의 목적을 달리 가진 주변의 디자이너들을 위해서도 좋은 생각이 아니다. 게다가 조직을 떠나 평생을 디자인해야 하는 자신을 위해서도 좋은 일이 아니다. 기업에 좋은 일이 직원에게 좋은 적이 그리 많던가? 자신의 현실부터 챙기는 것이 순서일 것이다.

먼저 문맥을 살펴보자. 1990년대 전 세계 IT와 전자기업들은 이전과는 다른 방식으로 장사하고 있었다. 제품을 만들어 시장에 내어 판다기보다, 소비자가 이미 사 놓은 제품이 낡았다며 교체하라 꼬드겼다. 고화질이라며, 성능이 좋아졌다며, 가지고 다니기 편하다며, 사용하기 편하다며, 디자인이 세련됐다며 매체를 통해 수없이 떠들었다. 결국, 소비자들은 낡았다기보다 옛것이라는 이유로 멀쩡히 쓰고 있던 제품을 새 것으로 바꾸기 시작했다.

LP를 CD로 전환하던 기업들은 쏠쏠한 재미를 보았다. CD는 정말 신제품이었다. 카메라를 디지털로 전환하던 디카 시대에도 그랬다. PC를 노트북으로 전환하고 그것을 여러 종류의 태블릿 기기 혹은 소형제품으로 바꿔가면서 기업의 수익을 올려왔다. 마치 피라미드 등선을 타듯, 기기의 꼭짓점으로 올라갔던 것이다. 이제 손목에 찰 수 있는 기기를 마지막으로 신상 퍼레이드가 끝났다. 이미 뻔히 보이는 결론이다. 이전 기기가 따로 가지고 있던 기능을 모두 한데 모은 작은 것이다. 이것을 첨단기기라 불러왔고, 융합기술이라는 역사 중 하나이다.

첨단이라 말하는 것은 또 있다. 디지털기술 콘텐츠이다. 디지털 혁명에 의해 CD가 MP와 인터넷으로, 디카가 휴대폰으로 전환했다. 통상 음질과 화질로 표현되는 음성기호와 시각기호를 압축하여 저장과 재생, 속도를 내도록 능력을 늘리는 데 주력한 기기들이다. 대기업은 이 모든 기기에 걸쳐 사용용량(사양: capacity)을 팔아먹고자 했다. 기기만 바꾸어 팔기에 돈벌이가 더 추가되지 않겠는가? 전자의 수익모델이 유형 물질기기라면 후자는 무형에너지이다. 그러니까 기업은 전자기기의 기능을 한데 모아 첨단기기라 해서 유형물로 장사했고, 그 위로는 디지털 사양을 점차 단계별로 높여가며 무형의 에너지를 가지고 장사를 했다.

다기능 소형기기와 높은 사양! 이 두 가지가 첨단기업이라 불리는 이들의 수익성 모토이다. 기기와 용량을 한꺼번에 주어도 될 것을 가져다가 10%씩 나누어 팔아 온 것이다. 기기를 교체하여 돈을 벌자. 사양의 단계적 분배를 통해 돈을 벌자. 디자인을 달리하여 돈을 벌자. 이 3가지가 서로 밀고 당기는 수익성 다변화 전략이 전자통신 및 미디어 업계의 모토였다. 이것은 또한 지난 30년 가까이 전자통신 업계의 전략에 맞추어 스마트하게 사기당한 소비자들의 인생인 것이다. 인류사에 길이 남을 디지털 혁명 뒤에서 이런 추잡한 짓을 해 온 것이다.

현재, 누구나 하나쯤 가지게 된 작고 고속사양의 스마트폰 시대에 접어드니, 기업은 이제 무얼 가지고 장사를 할지 고민 중이다. 남은 게 역시나 디자인밖에 없어 보인다. 그래서 그토록 디자인의 시대를 외치는 것이다. 소수가 만든 디자인을 가지고 최대한 길게 혼자 해먹고 싶어 할 것이다. 이것이 2014 개정 디자인보호법의 문맥이며 세부 내용은 다음과 같다.

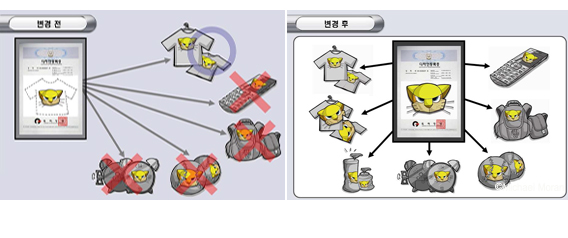

1번의 경우, 제품이 먼저냐? 생김새가 먼저냐? 의 질문이다. 응답은 생김새를 보호하겠다는 것이다. 제품은 이미 시장 장악된 상태이니 이제 시각 이미지를 장악하면 되는 것이다. 시각 이미지를 중심으로 나머지 유형의 제품을 일괄적으로 보호하겠다는 것이다. 캐릭터 디자이너가 여러 제품 생산하는 재벌을 만나 캐릭터의 저작권을 주장한다? 뭐 꿈속에서는 가능할 것이다. 그래도 꿈은 주니 다행이다.

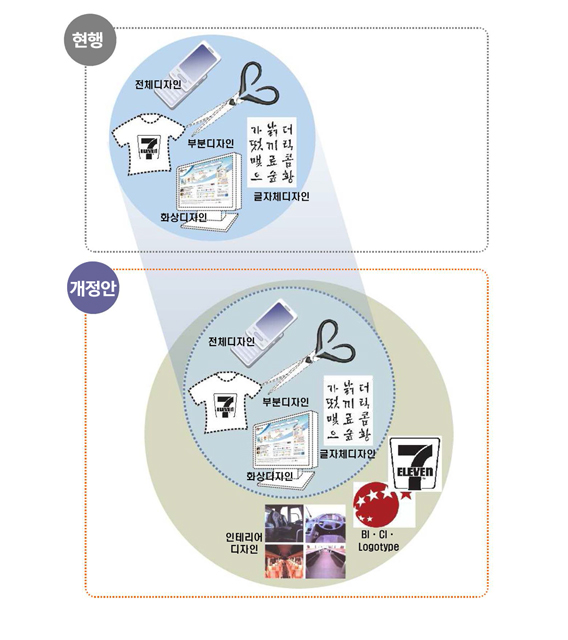

2번의 경우, 국가냐 개인이냐? 의 질문이다. 응답은 개인을 보호하겠다는 것이다. 나라별로 디자인등록을 해야 하는 번거로움을 없애고 디자인보호법 가입국 77개국 전체에 동시 인정이 가능하다. 이게 과연 누구를 위한 법인가. 한편 몸뿐만 아니라 머리카락도 개인 것이니만큼, 부분디자인도 독립적으로 인정하겠다고 한다. 제품이나 시각물 전체와 부분의 구분 없이 부분디자인도 독자적으로 등록, 권리를 보장받을 수 있다. 이미 시장 장악한 제품을 시리즈별로 만들 것이니 혹시 제품의 부분을 누군가 유사하게 만들면 걸고 넘어가겠다는 것이다. 과연 어떤 디자이너가 부분디자인을 출원하여 인정받을 만큼 거대 프로젝트에 들어가 있겠는가? 무엇보다 부분 디자인이란 것이 제품과 시각물 일부분일 텐데 그것만 가지고 인정, 불인정 받을 종류의 것들이 얼마나 많을 것이며 또한 그것을 평가하는 일이 쉬울 것인가? 힘 있는 자들 편에 서서 평가하겠다는 것밖에는 안된다.

3번의 경우, 질문에 대한 고민이 보이지 않는 조항이다. 단지 디자인의 권리를 길게 연장하겠다는 것이다. 디자이너 개인의 입장에서 본다면 15년이나 20년이나 거기서 거기다. 그러나 다국적 기업의 입장에서 보면 다르다. 제품의 기기 교체주기와 사양주기를 맞추어 내린 결론이다. 제품을 출시하여 널리 사용시키고 다른 신상품을 만들어 기존 제품을 교체시켜 하나의 모델이 디자인과 사양, 사용성의 차원에서 수명을 다할 때까지 걸리는 기간을 계산한 것이다. 이를테면 자동차 모델의 주기, 각종 전자제품의 특정 모델의 수명, 노트북 모델의 수명, G시리즈의 스마트폰 수명 등을 계산하면 얼추 20년이 나온다. 재빨리 다른 신모델들이 전과같이 나오면 참으로 좋겠지만, 기술은 이미 한계에 다다랐기 때문이다.

4번은 민족적인 디자인을 강조할 것인가? 세계시장에서 표준화되었거나 인지된 디자인을 강조할 것인가? 의 질문이다. 응답은 후자이다. 민족의식과 전통에 근거한 디자인이 전체나 부분적으로 이미 국제적으로 인지된 디자인과 유사하다면 쓸 수 없다는 것이다. 그렇다면 무엇이 먼저인가를 따져야 하는데, 이게 쉬운가? 이를테면 태극문양과 펩시콜라의 신제품 디자인이 충돌하는 경우이다. 누군가 태극문양을 변형시켜 음료수병을 디자인했다면 펩시는 어떻게 나올 것인가? 태극문양을 음료수에 더 이상 쓸 수 없게 되거나 아니면 소송 현장에서 태극문양을 판정관에게 이해시켜야 하는 일이 벌어지게 될 것이다. 이 또한 2번과 같이 권력문제가 끼어들게 된다.

5번은 중소기업을 보호할 것인가, 대기업을 보호할 것인가? 의 질문이다. 응답은 후자다. 어깨에 힘이 들어간 어떤 중소기업 사장님이 동시 등록 디자인 수를 100개로 늘릴 수는 있다. 포부도 대단하게 언젠가 100개 제품을 만들 꿈을 꾸며서 말이다. 그러나 현실은 다국적 기업에만 통하는 조항이다.

이리하여 이번 개정 디자인보호법의 목적과 취지를 알았다. 다국적 기업의 이미지마저 국제적으로 존중하고자 하는 것이다. 제품만 생산해서는 도무지 수익을 더 끌어 올릴 수 없으니 수익성을 다변화시켜 여러 군데에서 돈을 더 벌자는 전략 중 하나가 대기업의 디자인 전략이다. 제품 하나만으로도 넘칠 만큼 돈을 많이 벌어 놓고도 수익성 다변화라니 도무지 애플, 삼성 같은 다국적 기업의 욕심은 끝이 없다. 여기에 디자인, 디자이너, 디자인보호법령이 이용당하는 것이다.

2000년에 이미, 세계에서 가장 잘 사는 집단 100개 중 60개가 국가가 아닌 기업이다. 정유회사 엑손모빌은 태국과 같은 나라 하나를 통째로 사버릴 수 있다. 200대 기업이 세계 총생산의 30%를 차지한다. 하지만 이들의 고용률은 0.78%이다. 사람을 더 쓰지 않아도 돈을 충분히 벌 수 있었다는 뜻이다. 그러니 직원을 마구 잘라대고 다시 뽑고 다시 잘라버리는 짐승보다 못한 기업문화가 생겨날 수밖에 없었던 것이다. 다국적 기업 입장에서는 디자인 하나만 가지고 단 하나의 국가에만 적용해 보호해도 직원 100명이 한 달에 생산해 내는 돈을 벌 수도 있다. 이러니 저 난리가 아닌가? 디자인 보호법의 각 조항은 향후 개인적으로 활동하는 디자이너, 중소기업, 신세대 디자이너들에게 마이너스가 될 것이다. 다국적 기업 디자인보호법이라 고쳐 말하는 것이 더 솔직한 표현일 것이다.

글 ㅣ 신항식

현재 한양대학교 초빙교수 겸 SSBC 연구소장. 저서로 <롤랑 바르트의 기호학>, <시각영상 기호학>, <디자인 이해의 기초이론> 등이 있고, <재현의 논리와 미학의 재구성> 등 다수의 논문이 있다.