R.I.P. 타이포그래피의 두 영웅

나태양(tyna@jungle.co.kr) | 2015-09-18

언어의 의미는 사용자의 경험에 따라 다르게 읽힌다. 한 시절 인터넷 유머 게시판을 풍미했던 ‘문과vs이과’ 류의 글들은 유치하지만 적절한 예가 된다. 이과생은 ‘펑션(function)’을 ‘기능’이 아닌 ‘함수’라 해석한다든지, ‘!’를 느낌표 아닌 ‘팩토리얼(factorial)’로 읽는다든지 하는 이야기들. 마찬가지로 디자인에도 업계에 최적화된 언어가 있다. 디자이너에게 ‘유니버스’라 하면 ‘우주’보다도 타입페이스(Typeface) ‘유니버스(Univers)’를 먼저 떠올릴 것이다. 지난 10일, 범지구적 산세리프 서체 ‘유니버스’를 디자인한 타이포그래퍼 아드리안 프루티거(Adrian Frutiger)가 별세했다. 20세기를 대표하는 또 하나의 거장 헤르만 자프(Hermann Zapf)가 작고한 지 삼 개월여 만이다.

에디터 | 나태양(tyna@jungle.co.kr)

비록 ‘레전드’와 동시대를 사는 영광은 더 이상 누릴 수 없지만, 그들은 우리에게 값을 매길 수 없이 귀중한 유산을 남기고 갔다. 프루티거의 ‘유니버스’, ‘프루티거(Frutiger)’, ‘아베니어(Avenir)’나 자프의 ‘팔라티노(Palatino)’, ‘옵티마(Optima)’ 등은 일반인의 눈에도 생소하지 않을 스테디-베스트 서체들이다. ‘아베크롬비&피치’나 ‘에스티 로더’ 로고는 팔라티노와 옵티마의 대표적인 용례다. Ebay와 CNN, ESPN을 비롯한 다수의 기업들은 ‘유니버스’를 선택했다. ‘프루티거’는 공항이나 병원의 사이니지에서 너무도 흔하게 발견되어 그래픽 디자이너 마이클 비에루트(Michael Bierut)가 “프루티거만 봐도 뇌종양 진단을 받거나 오헤어(O’Hare) 국제 공항의 7시 비행기를 놓칠 것 같은 기분이 든다”고 표현했을 정도다.

2015년, 10년 터울을 두고 출생한 자프와 프루티거는 각각 98세와 88세로 생을 마감했다. 레터프레스를 이용한 고전적 활자 조판(hot metal typesetting), 폰트를 찍은 네거티브 필름에 빛을 전사해 만드는 사진식자 조판(phototypesetting), 그리고 컴퓨터로 렌더링하는 현대의 디지털 조판에 이르기까지. 두 사람은 기술의 발전을 지켜보며 타입 디자인에 모던한 정신을 불어넣었지만, 그 궤적이 이룩한 금자탑의 모양은 결코 같지 않다. 철저한 사용자 친화적 타이포 디자이너 아드리안 프루티거, 그리고 천부적인 감각의 타이포그래퍼이자 캘리그래퍼 헤르만 자프. 이들의 생애와 작품들을 살펴보면서 추모의 시간을 가져 보자.

완고한 사용자 중심적 타이포그래퍼: 아드리안 프루티거(1928. 5. 24~2015. 9. 10)

“수프를 떠 먹고 나서 숟가락의 모양을 기억할 수 있다면 그것은 잘못 만든 숟가락이다. 숟가락은 ‘도구’이고, 글자도 마찬가지다. 숟가락이 그릇에 담긴 신체적 영양을 흡수하도록 돕는다면, 글자는 우리가 한 장 종이로부터 정신적인 영양분을 섭취할 수 있게 한다.”

프루티거에게 “타입페이스가 주의를 끌지 못했다”는 말은 타이포그래퍼로서 받을 수 있는 최고의 찬사였다. 그에게 좋은 타이포그래피란 인식되기(recognize)보다 느껴지는(feel) 타이포, 읽는 과정에서 그 존재조차 눈치채지 못할 타이포였다. 타입은 단어가 입는 옷이고, 가독성이 곧 아름다움이다. 이 같은 겸양의 타이포 철학은 철저히 사용자 중심적인 디자인 프로세스에서 출발한다. 독차 친화성, 효율성, 전달력이야말로 프루티거가 추구했던 타이포그래피의 정수였다.

스위스의 산악마을 운터젠(Unterseen)에서 직물공의 아들로 태어난 프루티거는 본래 조각을 공부하고자 했는데, 부모님과 선생님이 그의 꿈을 좌절시키고 인쇄업계로 이끌었다고 알려져 있다. 이런 제지가 없었다면 프루티거는 전설적인 건축가로 이름을 날렸을까? 프루티거는 이를 두고 오히려 ‘운이 좋았다’ 한다. 지독히도 2차원적인 본인의 세계관으로는 조각이나 건축의 3차원성을 다룰 수 없었을 것이라고. 16세, 오토 슐래플리(Otto Schlaeffli) 인쇄소의 식자공으로 일하기 시작한 프루티거는 자신의 사고방식이 이차원적일 뿐만 아니라 무색(無色)임을 깨닫는다. 선, 흑, 백의 세 가지 요소로 구성된 타이포 예술이야말로 프루티거에게는 최고의 놀이터였으리라.

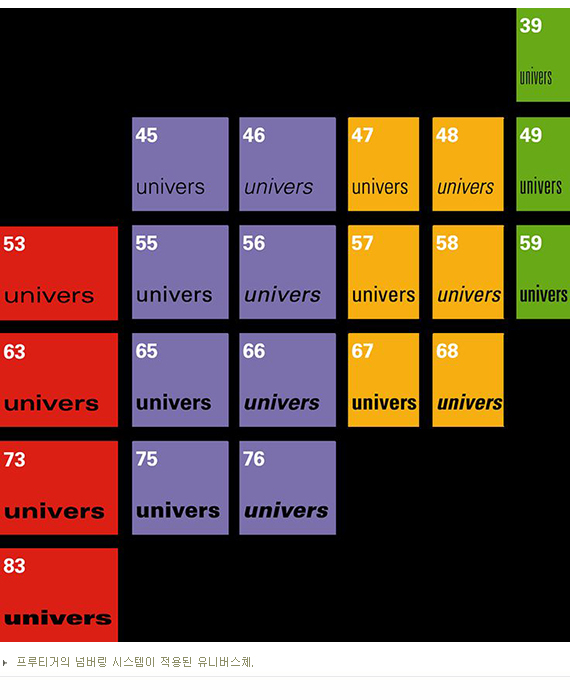

폰트 패밀리의 체계화, 유니버스(1957)

프루티거에게 국제적인 명성을 안긴 ‘유니버스’는 그의 학창 시절에 처음으로 고안됐다. 4년 간의 조수 생활을 마친 프루티거는 취리히 미술 공예 학교에 입학해 발터 캐흐(Walter Käch)의 가르침을 받는다. 당시 스위스 타이포그래피의 ‘대세’는 산세리프였다. 악치덴츠 그로테스크(Akzidenz Grotesk), 노이에 하스 그로테스크(Neue Haas Grotesk) 등은 학생들의 캐논이라 해도 과언이 아니었다. 프루티거는 그가 경도되어 있던 로마의 명문 탁본을 반영해 씬(Thin), 로만(Roman), 세미볼드(Semi-bold), 이탤릭(Italic) 타입의 그로테스크 산세리프 타입페이스를 드로잉했고, 이는 ‘유니버스’의 전신이 된다.

1952년, 프루티거는 일러스트레이션 실력을 인정받아 파리의 드베르니-페뇨(Deberny-Peignot) 활자 주조 공장의 예술 감독으로 고용된다. 드베르니-페뇨에서 프루티거는 첨단 기술 ‘루미타입’ 사진 식자기를 활용해 새로운 폰트들을 고안했을 뿐만 아니라, 기존의 폰트들도 루미타입 방식으로 개조했다. 이 같은 새로운 기술과 학창 시절의 아이디어를 바탕으로 프루티거는 ‘유니버스’ 초안을 페뇨에게 제시한다. 당시에는 통상적으로 타입페이스를 ‘린(lean)’, ‘볼드(bold)’, ‘이탤릭(italic)’으로만 출시했기 때문에, 유니버스의 21가지 타입페이스는 구성만으로도 파격 그 자체였다. 그의 능력을 알아본 페뇨는 ‘루미타입’을 이용한 유니버스 조판에 협조한다.

유니버스는 체계적인 패밀리 시스템과 국제적으로 통용될 수 있는 넘버링 코드를 적용한 최초의 타입페이스다. 폰트 간 차이가 컸던 ‘길 산스(Gill Sans)’나 폰트의 개별성을 강조하기 위해 이름을 달리 붙였던 악치덴츠 그로테스크와는 달리, 유니버스 패밀리는 일관성 있는 디자인과 다양한 배리에이션을 제공했다. 뿐만 아니라, 프루티거는 라이트, 레귤러, 볼드처럼 글로 풀어 쓴 이름 대신 두 자리 숫자 제도를 고안했다. 두께 50, 장평(폭) 5의 레귤러 사이즈를 기준 ‘55’로 잡고, 숫자의 대소에 따라 스트로크가 달라지거나 이탤릭체에는 짝수를 지정해 정렬하는 시스템이었다. 새로운 사진 식자 기술 시대에 발맞춰 발명된 대안적 타입페이스 ‘유니버스’는 폭넓은 활용도로 세월이 흘러도 변치 않는 생명력을 획득했다.

환경과 공생하는 타입 페이스, 프루티거체(1976)

“글자는 화살처럼 정확해야 한다.”

프루티거는 일상 생활에서 발생하는 특정한 요구에서 영감을 얻는 디자이너였다. 그의 후기작 가운데 ‘벡토라(VECTORA)’ 제작에는 기차역 출발 스케줄을 힘겹게 읽고 있는 노년의 여성과 마주친 경험이 동기로 작용했을 정도다. 프루티거에게는 책뿐만 아니라 전광판, 표지판 등 ‘읽기’를 요구하는 모든 매체가 타입 디자인의 대상이었다. 그의 디자인은 글자가 어떤 환경에서, 어떤 목적으로 읽힐지를 우선적으로 고려했다.

샤를드골 공항(Charles De Gaulle Airport)의 사이니지 시스템 디자인은 ‘프루티거체’라는 또 다른 레전드를 탄생시켰다. 프루티거가 생각하기에 의자에 앉아서 읽는 종이 글씨와 비행기 승객이 허겁지겁 읽는 글씨에는 본질적인 차이가 있었다. 출판 형태에 최적화된 서체는 그 사이즈를 아무리 키운다 해도 글자 공간이 너무 좁아 공항이나 고속도로 표지판에는 적합하지 않았다. 프루티거는 걷거나, 달리거나, 운전하는 상황에서도 쉽게 인지할 수 있는 타이포를 찾아 나선다. 어느 거리, 어느 각도, 어느 사이즈로 봐도 한 눈에 오리엔테이션을 줄 수 있는 서체가 필요했다.

그렇게 탄생한 ‘루아시(Roissy)’는 프루티거가 ‘누드성(nudity)’이라고까지 표현하는 가독성의 극단에 도달하기 위해 모든 예술적 요소를 배제한 타입페이스다. ‘루아시’를 보고 깊게 감명 받은 머르겐탈러 라이노타이프의 디렉터는 1974년 프루티거에게 연락을 취해 ‘루아시’의 인쇄용 타입페이스화를 제안한다. 그 결과 휴머니스트 계열 산세리프 프루티거체가 세상에 나오게 된다. 유니버스의 합리성에 길 산스의 유기적이고 비례적인 요소를 융합한 프루티거체는 가독성이 높을 뿐만 아니라 따뜻하고 캐주얼한 느낌으로 크게 사랑 받았다.

“타이포그래피는 ‘숲’처럼 아름다워야 한다. 숲 속 나무들의 사이 공간은 우리에게 숨쉴 수 있는 여지를 준다. 마찬가지로 타이포그래퍼 역시 독자들이 숨쉴 수 있는 공간을 남겨둬야 한다.”

글자는 어디까지나 편안한 대상이어야 한다는 신념은 프루티거 일생의 동반자였다. 그러나 그의 실용적인 타입 디자인은 아름다움이라는 가치를 결코 놓치지 않았다. 그 공간과 리듬, 콘트라스트, 텐션에 대한 감각은 어디서 나왔을까? 그에게 최고의 작업 툴은 펜이 아닌 가위였다고 한다. 프루티거는 고향 인터라켄의 전통에 따라 교정쇄에 필요한 부분을 표시하고 복사한 뒤 남은 부분을 잘라내는 식으로 작업하곤 했다. 최대 15센티미터 크기의 대문자를 얻을 수 있다는 장점도 장점이지만, 가위 작업의 근본적인 미학은 ‘잘라내기’에 있었다. 그는 검은 글자 기둥이 아닌 글자 사이에 존재하게 될 공백을 디자인했던 것이다.

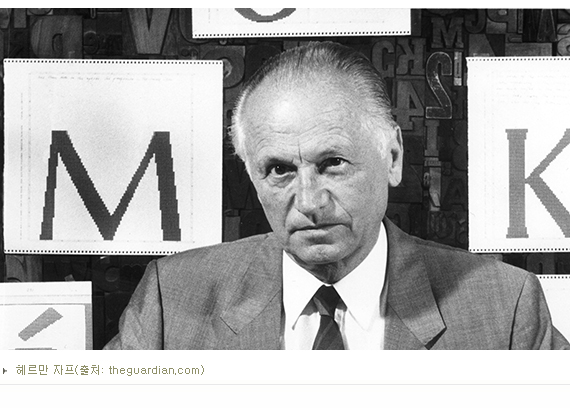

캘리그래피와 타이포그래피가 합류하는 지평: 헤르만 차프(1918. 11. 8~2015. 6. 4)

“뛰어난 캘리그래퍼는 타이포그래피에도 능할 거라 생각하기 쉽다. 그러나 대부분의 능력 있는 캘리그라퍼는 타입페이스 디자인을 할 줄 모르고, 나 같은 타입(Type) 디자이너들은 캘리그라피에 소질이 없다. 헤르만 차프는 그 모두를 다룰 줄 아는 극소수 중 한 명이었다.” - 아키라 코바야시(Akira Kobayashi)

글자가 단어로 모였을 때 아름다워야 한다는 목적은 같지만, 펜의 길과 폰트의 길에는 전혀 다른 난관이 펼쳐져 있다. 훈련된 손기술로 한 번에 써 내려가는 캘리그래피와는 달리, 타입페이스에서는 한 글자 한 글자 디자인한 알파벳으로 조화를 일궈내야 하기 때문이다. 놀랍게도 헤르만 자프는 이 상반된 디자인 프로세스를 능수능란하게 희롱하는 멀티 플레이어였다.

자프의 제자이자 친구였던 디자이너 제리 캘리(Jerry Kelly)는 지난 6월 그의 부고를 전하며 “미켈란젤로가 조각을 위해, 베토벤이 음악을 위해 태어났다면 헤르만 차프는 타입 디자인과 캘리그라피를 위해 태어났다”는 추도의 말을 남겼다. 자프는 야무지고도 섬세한 손길로 평생에 걸쳐 멋들어진 글자들을 쏟아냈다. 언어에도, 스타일에도, 기술에도 구애됨이 없었던 그의 디자인은 늘 실험과 새로운 가능성을 환영했다. 자프는 영어, 라틴어, 아랍어, 키릴어, 인디언의 체로키를 아우르는 200여 종의 타입페이스를 디자인했고, 그의 작품들은 지금까지도 종이와 컴퓨터 스크린 위를 활발히 횡단하고 있다.

천부적인 캘리그라퍼

헤르만 자프는 독일 근대사의 카오스 속에서 척박한 유년기를 보냈다. 전자 공학도의 포부는 나치 정권의 핍박 아래서 부러졌고, 교사의 추천으로 석판 인쇄 견습공직을 찾아 나섰지만 자프에게는 그조차 쉽지 않았다. 부친의 노동조합 활동 이력으로 번번이 구직에 실패하며 10개월을 허비한 뒤 가까스로 구한 자리는 리터쳐 견습직. 다음 주부터 출근하기로 약속한 자프는 집으로 달려오자마자 ‘리터쳐’가 무슨 뜻인지 사전을 뒤져봤다고 한다. 무슨 일인지 몰라도 해야 할 만큼 절박했던 것이다.

1935년 뉘렌베르크에서 열린 루돌프 코흐(Rudolf Koch)의 회고전은 차프를 본격적인 레터링의 세계로 빠져들게 했다. 글자에 어렴풋한 흥미를 갖고 있을 뿐이던 그는 전시에서 두 권의 책을 수확해 돌아온다. 코흐의 〈Das Schreiben als Kunstfertigkeit(The Art of Writing)〉과 에스워드 존스톤의 〈Writing and Illuminating and Lettering〉”, 시립 도서관에서 찾아낸 몇몇 역사적 예시들은 자프의 유일한 캘리그래피 스승이었다. 독학과 넓적한 펜촉만으로 금세 전문가 수준에 오른 그는 견습 생활 후 루돌프 코흐의 아들 파울 코흐(Paul Koch)가 운영하던 퓌어스테네크 작업장(Werkstatt Haus zum Fürsteneck)에 들어가 타이포그래피 작업으로 시간을 보낸다.

그러나 머지않아 2차 대전이 발발하며 자프도 징집을 당하게 되는데, 불행인지 다행인지 군인으로서의 그는 구제불능이었다. 처참한 전투 능력 대신 그림 실력을 인정받은 그는 지도 제작자로 활약하는데, 안경이나 돋보기 없이 극세 브러쉬만으로 1mm 사이즈의 글자를 써내 사람들을 경악하게 했다. ‘드로이드체(Droid)’를 디자인한 스티프 매트슨(Steve Matteson)에 의하면 자프는 1인치의 1/6에 해당하는 크기의 글자를 쓸 수 있었다. 장인은 도구를 탓하지 않는다 했던가. 그는 연필, 펜촉, 모필, 볼펜에 모두 능했으며, 타입페이스를 손글씨로 구현할 수 있었을 뿐만 아니라, 그가 쓴 캘리그래피 역시 타입페이스처럼 보일 만큼 정교했다.

자피노(Zapfino)

‘자피노’는 자프가 1944년 스케치북에 남긴 캘리그래피를 바탕으로 고안된 타입페이스다. 자피노의 조판은 1948년 이미 한 차례 시도한 바 있으나, 당시의 핫 메탈 기술로는 캘리그래피의 장식적이고 자유로운 특징을 구현할 수 없었다. 자프는 1983년 데이빗 시걸(David Siegel)의 아이디어에 힘입어 자피노의 티지털화에 도전하는데, 시걸의 실연(?)으로 인해 프로젝트가 엎어지는 등 곡절을 겪은 끝에 1988년에나 완성을 본다. 현재 자피노는 모든 맥 제품에 탑재되어 있다.

완벽에 도달한 타이포그래퍼

글자는 ‘읽혀야 하는’ 매체다. 타입 디자인은 알파벳의 성질을 훼손하지 말라는 제약 조건을 안고 출발하는 셈이다. 자프에게는 가독성을 놓치지 않으면서도 창조성을 표현하는 능력이 있었다. 과장 속에는 균형이 있었고, 고전적인 특징으로 새로움을 성취하곤 했다. 그의 타입페이스는 커뮤니케이션 매체를 구텐베르크의 아날로그적 우주로부터 디지털 정보 사회로 끌어올렸다.

팔라티노(Palatino)

16세기 이탈리안 습자 거장 지암바티스타 팔라티노(Giambattista Palatino)의 이름을 딴 ‘팔라티노’는 올드 스타일 휴머니스트 세리프체로, 넓적한 잉크 펜촉으로 쓴 듯한 글자의 캘리그래피적 우아함이 특징이다. 자프는 얇은 스트로크에 높은 어센더와 디센더를 선호했던 르네상스 스타일을 훨씬 읽기 쉬운 타입페이스로 개량했다. 사실 자프는 표제용 폰트를 겨냥해 팔라티노를 디자인했는데, 예상과는 달리 본문용 서체로 선풍적인 인기를 끌었다. 팔라티노는 가장 많이 사용된 세리프체 10순위 안에 들기도 했다.

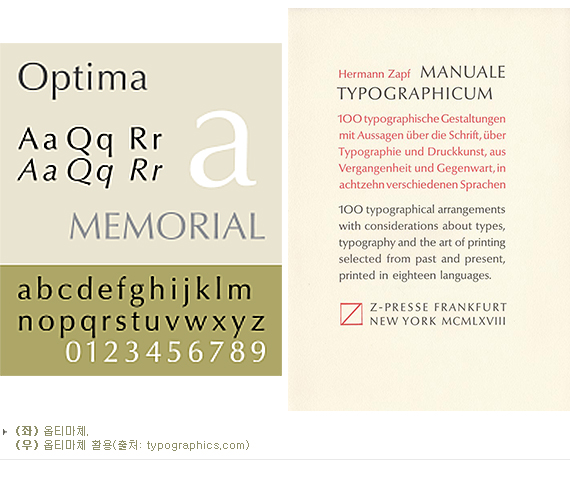

옵티마(Optima)

1950년, 자프는 플로렌스의 바실리카 디 산타 크로체의 묘지에서 1000 리라짜리 지폐에 옵티마의 초안을 빠르게 스케치했다. 옵티마는 휴머니스트 산세리프체로 분류되지만, 미묘한 세리프적 요소를 터미널(terminal)에 첨가해 ‘세리프와 산세리프 간에 다리를 놓았다’는 수식이 붙는다. 그는 정사각형 꼴에 갇힌 듯한 산세리프 조형의 단조로움을 피하기 위해 로마 기념비에 새겨진 고전적 대문자를 이상형으로 삼았다.

표제용과 본문용으로 모두 적합한 옵티마는 존 맥케인 대선 캠페인, 〈엑소시스트〉(1973) 크레디트, 67’ 몬트리올 엑스포, 밴드 ‘더 스미스’의 7인치 싱글 커버와 첫 번째 데뷔 앨범 등에 사용됐다. 특히 뉴욕의 9.11 추모 공원에는 3,000명에 가까운 테러 희생자들의 이름이 옵티마로 새겨졌다.

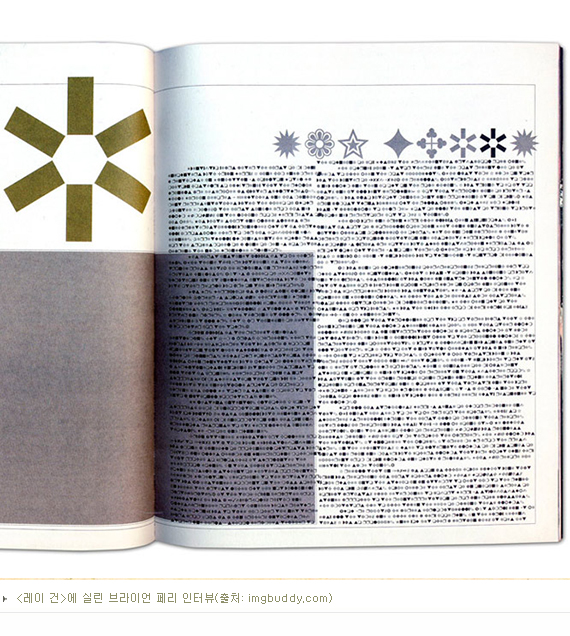

자프 딩뱃(Zapf Dingbat)

가위, 별모양, 사각형, 포인트 손가락 등을 폰트로 구현한 차프 딩뱃은 초기 컴퓨터 사용자들에게 그래픽 텍스트의 가능성을 열어젖혔다. 이로써 현대 이모티콘에 이르기까지 모던 커뮤니케이션에 막대한 영향을 끼쳤다고 평가 받는 타입페이스다. 특히 1994년 음악 잡지 〈레이 건(RAY GUN)〉의 편집자 데이비드 카슨(David Carson)이 브라이언 페리(Bryan Ferry)의 인터뷰 내용 전체를 지프 딩뱃으로 표기하는 해프닝을 계기로 유명세를 탔다(데이비드 카슨에 의하면 인터뷰가 너무 지루했기 때문이었다고).

아키라 고바야시(Akira Kobayashi)가 함께한 두 영웅의 말년

어도비, ITC, TypeBox 등의 타입페이스를 제작한 타입 디자이너 아키라 고바야시에게 2001년은 기적 같은 해였다. 라이노타이프 인하우스 타입 데릭터로 합류하면서 그에게 가장 처음으로 주어진 프로젝트는 지프와 함께 ‘옵티마’ 패밀리를 재작업하는 일이었다. 자프의 〈About Alphabet〉을 보고 처음으로 라틴 타입페이스에 대한 영감을 받았고, 자프가 실린 기사를 이해하기 위해 영어를 독학했던 고바야시에게 자프는 그야말로 ‘타이포그래피 아이돌’이었다. 경이로운 인연은 여기서 그치지 않았다. 이어서 프루티거와 ‘아베니어’를 디지털화하는 작업이 고바야시의 몫으로 돌아왔다. 고바야시는 오랫동안 존경해온 크리에이터들과의 협업으로 라이노타이프에서의 경력을 장식한다.

고바야시의 눈으로 바라본 프루티거와 녹슬기는커녕 누구보다 명민한 노장이었다. 헤르만 자프는 렌더링에 필요한 요소들을 너무도 정확하게 꿰뚫고 있었고, 아키라는 자프의 아이디어 스케치를 디지털 렌더링으로 변환시키곤 했다. 자프와는 사뭇 달리, 프루티거는 여전히 인터라켄의 가위 작업 방식을 고수하고 있었다. 프루티거가 커다란 교정쇄들을 오려내 재조합하면 아키라는 컴퓨터 조정 작업에 들어갔다.

프루티거와의 일화는 고바야시에게 강렬한 기억으로 남아 있다. 프로젝트가 끝날 즈음 프루티거와 고바야시는 랩탑을 사이에 두고 마주앉아 있었는데, 프루티거가 불현듯 24포인트의 교정쇄를 체크하더니 “소문자 o가 중심에 있는 것 같지 않다”고 지적했다. 아키라가 컴퓨터로 확인해본 결과 프루티거가 옳았다. 왼쪽 지지값(bearing value)이 61, 오른쪽 지지값이 60으로 나타났던 것이다. 81세의 프루티거는 여전히 혀를 내두를 만한 공간 감각을 가지고 있었다.

이들의 협업은 옵티마 노마(2002), 팔라티노 노바(2005), 노이에 프루티거(209), 아베니어 넥스트(2004~2007) 등의 결과물로 남았다. 아키라 고바야시는 이 귀중한 경험을 통해 타입페이스의 고전을 부활시켰을 뿐만 아니라, 그 자신의 디자인 또한 새로운 단계로 끌어올릴 수 있었다고 회고한다. 고바야시는 현재 모노타입(Monotype) 사의 타입 디렉터로서 21세기 타이포그래피 역사에 획을 더해나가고 있다.

#그래픽 #아드리안프루티거 #헤르만자프 #타이포그래피 #캘리그래피 #부고