포스트 커뮤니케이션의 길을 여는 디지털 아방가르드

2008-06-17

디지털 아방가르드. 첫 인사를 하고 받아든 명함에서 가장 먼저 눈에 띄는 이 여덟 글자. 만약 국내 웹디자인사가 쓰여진다면, 한 장을 차지하고도 남을 ‘설은아’라는 이름보다 위에 써 있는 이 글자는 지금의 설은아 대표를 설명하는 닉네임이다. 대중을 이끌어가는 것이 지식인 그룹이라면 지식인을 이끌어가는 것은 예술가라는 설명 아래 아방가르드, 즉 다음 시대를 이끌 만한 새로운 흐름을 만들겠다는 것. 그것이 바로 포스트비쥬얼 설은아 대표의 이름 위에 새겨진 여덟 글자가 의미하는 바다.

취재 ㅣ 김유진 객원기자, 사진ㅣ 스튜디오 salt

뉴밀레니엄을 맞이하면서 많은 사람들은 21세기를 디지털 시대라고 표현했다. 그리고 그것이 새로운 세상을 열어주고 새로운 패러다임을 형성할 것이라 했다. 1999년 학생 신분이던 설은아는 설은아닷컴(www.seoleuna.com)의 첫 번째 웹 작업 ‘Bi-communication’으로 제1회 국제디지털아트페스티벌(IDAF)에서 1만 명이 넘는 네티즌의 지지를 얻어 1위를 차지했다. 그리고 2000년 이정원과 함께 웹디자인 에이전시 포스트비쥬얼을 설립했다. 그녀의 21세기는 이렇듯 웹이라는 영역에서 디지털 매체에 새로운 가능성을 열기 위한 고민과 실험으로 시작되었다.

포스트비쥬얼 회사의 로고에 문신처럼 박혀 있는 ‘설.레.임.’이란 단어를 보고 나면 8년 전 첫발을 내디뎠던 그 마음이 여전히 굳건할 것이라는 데 의심의 여지가 없다. 그러나 엄밀히 말해서 설은아의 그 신념은 의식적인 의지가 아니라, 본인 스스로도 헤어나오고 싶지 않은 디지털 자체에 대한 매혹 때문인 것으로 보인다.

“기존에 상상할 수 없는 개념”이었던 디지털은 소수의 미디어 생산자가 다수의 수용자를 통제하는 매스미디어와 달리 지극히 개인적이고 사적인 방식으로 커뮤니케이션이 가능했고, 이를 그 누구보다도 정확하고 빠르게 이해했던 그녀는 디지털의 무한한 가능성을 믿었다. 여기에는 “컴퓨터가 대체 불가능한” 스토리텔링이 그 디지털의 소통방식을 가장 효율적으로 이루어줄 것이라는 확신이 더해졌다. 8년 전의 ‘가능성’들이 포스트비주얼의 ‘현실’이 되고 있는 것은, 설렘과 그것을 잃지 않게 해주는 확신 때문일 것이다.

그 실험의 역사가 있다. 질문을 던지고, 방문자가 대답을 하게 만들고, 거기에 또 다른 피드백을 주는 방식의 소통을 시도했던 설은아닷컴의 두 번째 작업 ‘G•L•A•N•C•E’는 디지털 커뮤니케이션 프로세스를 감성, 스토리텔링과 접합한 작품이다. 반면 설은아가 기억에 남는 작업 중 하나로 꼽는 영화 ‘주홍글씨’ 웹사이트는 소통의 깊이를 시험한 작업이다.

사랑의 상처를 주었거나, 사랑의 상처를 받았던 사람들이 두 메뉴 중 하나를 선택해 자신의 속마음을 입력하고 나면 나와 입장이 같은, 이미 사이트를 다녀갔던 사람들의 속 깊은 한마디로 채워진 창을 만나게 된다. 허공에 떠 있는 누군가의 말은 내 마음을 위로하기도 하지만, 나와 반대된 입장을 클릭해서 들어가면, 또 내 마음을 할퀴기도 상대방에 대한 이해의 폭을 넓히기도 한다. 이 사이트는 주고 받는 식의 형식적인 커뮤니케이션에서 한발 더 나아가, 마음과 마음이 소통하는 장으로서 웹이 충분히 기능할 수 있음을 증명한다.

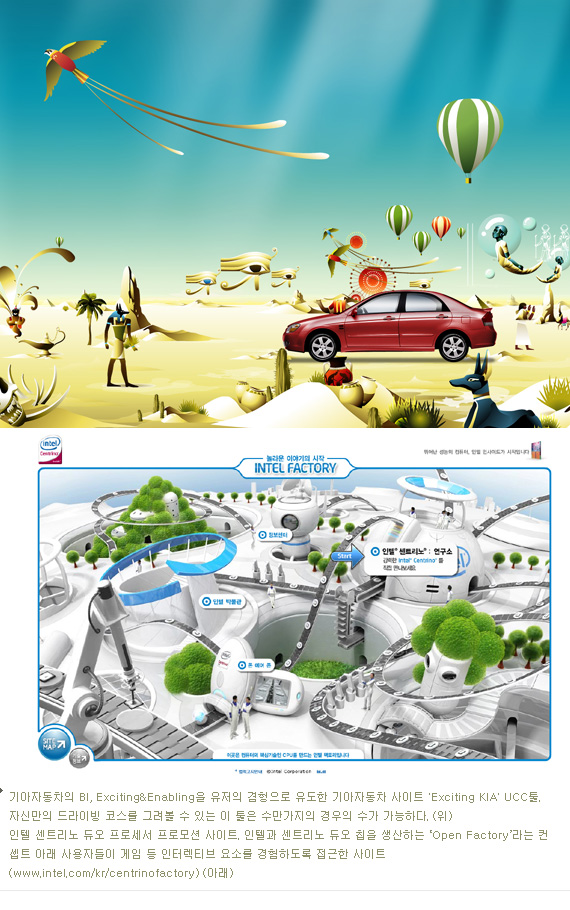

그렇게 8년이다. 브랜드, 영화, 패션, 스포츠, 프로모션, 기업 등 막 차곡차곡 쌓아온 포스트비쥬얼의 작업에는 그동안의 실험들로 얻었던 노하우와 아이디어가 고스란히 녹아 있다. 사용자가 직접 그린 얼굴의 주인공이 런던 곳곳을 여행하면서 뮤직비디오가 만들어지도록 디자인한 빈폴의 ‘One fine day in London’ 사이트는 런던의 실시간 날씨, 에피소드에 따른 음악의 변화 등을 주어 인터랙티브적 요소를 적극 활용하였다. 최근 선보인 나이키 덩크 디지털 인스톨레이션도 인상적이다. ‘Be True’ 아트갤러리 전시장 벽면에 큰 덩크의 디지털 이미지를 구현해서, 유저들의 취향대로 덩크를 만들어가는 작업 등은 ‘사용자 중심’의 소통을 가능하게 한, 포스트비쥬얼의 번뜩이는 아이디어와 확고한 철학이 완성한 것이다.

인생을 바꾸는 계기는 의외로 쉽게 해버렸던 결정에서 시작되는 경우가 많다. 설은아의 경우도 그렇다. 국사학을 전공하던 그녀가 미술학원을 다니고 그림이 좋아서 디자인을 전공했다는 평범한 이야기 뒤에도 “좀 더 낭만적인 20대를 보내기 위해, 조금은 더 화려한 미대생이 되고 싶다”는 더 사소한 이유도 튀어나온다. 그래도 “그저 평범한 학생이었다”라는 얘기보다는 “어렸을 때 일기장을 보니 꿈도 많고, 감수성도 풍부하고, 즐거운 수다도 많은 아이였던 것 같다”는 말에 귀 기울이게 된다. “한 달에 한 권씩 일기도 쓰고, PC통신에 소설도 올리곤 했”던 소녀 설은아에서 디지털을 통한 새로운 소통 방식을 실험하고, 만들어가겠다는 소명을 가진 포스트비쥬얼의 대표 설은아로 성장했다.

디지털 마케팅 그룹으로서 입지를 다지고 있는 포스트비쥬얼은 이제 웹사이트뿐만 아니라, 모션그래픽 및 영상, UCC/바이럴 마케팅, 소설 마케팅, 온라인 광고 및 매체 전략, 디지털 인스톨레이션, 마케팅 성과 측정 등 그 업무 영역이 점차 확대되고 있다. 대중성과 상업성, 그리고 웰메이드를 지향하는 포스트비쥬얼의 또 하나의 시도다. 사용자들이 콘텐츠를 만들어내는 시대에 디지털 커뮤니케이션의 방식에 정통한 포스트비쥬얼의 다양한 작업물은 이렇게 설은아의 확고한 철학 안에서 또 다른 미래의 길을 간다.

“어딘가를 목적지로 정한 적은 없어요. 다만 30m 전방만 비추는 서치라이트가 안내하는 대로 그때그때 가다 보니 지금 여기에 있는 것 같아요.” 디지털 아방가르드 설은아의 현명한 서치라이트는 이렇게 디지털로 깊숙이 향하는 또 다음 길을 비추고 있다.