뉴욕의 미술을 꽃피웠던 소호, 윌리엄스 버그를 가다!

홍서연 뉴욕통신원 | 2007-01-16

한 지역이 발전하는 곳에는 예술가들이 있다고 하던가… 1950년대 뉴욕의 미술을 꽃피웠던 소호는 섬유공장들이 줄지어 문을 닫자 정부에서 무상이나 다름없는 싼 가격으로 예술가들에게 작업실로 임대해주기 시작한 것이, 그 지역의 발전으로 이어져 지금의 상업지역으로 거듭나게 되었던 역사가 있다. 작업하는데 높고 넓은 공간이 필요한 예술가들에게는 공장으로 쓰였던 그곳만큼 일하기 안성맞춤인 곳이 있을까.

그러나 더 이상 소호에는 보헤미안 예술가들의 정신은 찾아볼 수 없다. 많은 상업 갤러리들은 무더기로 첼시로 이사를 갔고, 돈 없은 아티스트들은 또 다른 공장지대, 브룩클린의 윌리엄스버그에 하나 둘 모여들기 시작했다. 윌리엄스버그는 맨하탄 동쪽 강 건너에 있다. 지도상으로 보면 이스트빌리지와 윌리엄스버그는 그리 멀지 않다. 맨하탄과 윌리엄스버그를 수평으로 잊는 L트레인은 이 지역이 발전하는데 큰 역할을 했다. 맨하탄과의 이동시간을 단축해 이곳 집값 역시 많이 올려놓는데 일조하기도 했지만 말이다.

취재ㅣ 홍서연 뉴욕통신원(shineart@hotmail.com)

첼시에 위치한 갤러리들을 처음 다녀온 사람들은 한결 같이 갤러리들 사이에 차고장, 창고들이 공존하고 있다는 것에 놀랐다고 말한다. 첼시의 갤러리들은 네모 반듯한 맨하탄 도로들을 따라 줄지어 있는 것에 반해, 윌리엄스버그는 맨하탄에서 떨어진 첫 번째 역인 베드포드 에비뉴(Bedford Ave.)에 내려, 메인 도로를 벗어나 조금 걷다보면 커다란 공장들과 텅 빈 거리들의 휑한 느낌에, 이 곳에 무엇이 있는지 한 눈에 잘 들어오지 않는다. 무작정 걷다 보면 숨어있는 샵들과 갤러리, 요가 강습장, 학교 등 한 마을을 형성하는데 필요한 것들이 오밀조밀 모여있음을 알 수 있다.

예술가들이 모여들기 시작하면서 빈티지 샵, 카페, 클럽, 레스토랑 등이 속속 문을 열었는데, 지금의 소호와 다른 점은 상점들이 눈에 잘 띄지 않는다는데 있다.

대부분 간판들은 조그맣게 건물 외벽에 붙어져 있거나, 배너(천으로 된 간판)를 가게 위쪽에 매달아 걸어 놓았다. 더군다나 낮에는 영업을 하지 않는 클럽들은 어둑어둑해져야 불이 들어오기 시작한다. 그러니 낮과 밤의 윌리엄스버그의 표정은 확연히 다르다.

윌리엄스버그는 빈티지를 사랑하는 젊은이들의 취향을 반영하고 있다 .빈티지 옷, 가방, 신발 등을 사고 팔수 있는 비컨스 클로짓(Beacon’s Closet), 오래된 레코드 샵과 책방. 이 모든 것을 한꺼번에 모아 놓은 아티스트 벼룩시장은 주말마다 열린다.

이 지역에 거주하고 있는 예술가들은 길거리에 포스터, 그래피티 등으로 자신들의 작품을 선보이고 있어, 윌리엄스버그만의 독특한 분위기를 만들어내고 있었다.

대부분 거리에서 볼 수 있는 광고가 사진으로 만들어진 것에 반해, 이곳 광고들은 일러스트로 그려 있는 것이 특징이다. 베이글 샵, 약국 등 이 지역에 있는 일반 상점 들 중에서도 거리 외벽 한 면을 일러스트로 채워져 있기도 했는데, 미술관에 걸려 있는 그림에서는 볼 수 없는 삶과 맞닿아 있는 현실적인 생동감을 느낄 수 있었고, 그들의 유머감각에 웃음짓게 했다.

이곳에 처음 갤러리들이 들어서기 시작한 것은 1991년 애니 헤런(Annie Harron)이 테스트 사이트(Test Site)를 연 것을 시작으로, 소스(Sauce), 피에로기 2000 (Pierogi 2000), 1995년 비영리 공간인 모멘타 아트(Momenta Art)로 이어진다.

이러한 갤러리들 또한 찾기 어렵긴 마찬가지다. 아이스크림가게, 정육점, 세탁소, 술집들과 어울려 한 거리에 있거나, 한적한 주거공간 속에 조그만 간판 내걸고 집 한 층을 사용하고 있다든지 하니 말이다.

커져가는 예술가들의 커뮤니티는 조금씩 공간을 확장해가고 있어, 맨하탄으로부터 L트레인 두 번째 정거장 로리메르 역(Lorimer) 주위로 퍼져있다. 베드포트 역에서도 그랜드 스트리트를 따라 걸어가고 되지만, 로리메르역에서 내린다면 주위로는 스페인, 이탈리아 등지의 이민자들의 주거지역이라 전혀 갤러리라고는 있을 것 같지 않다.

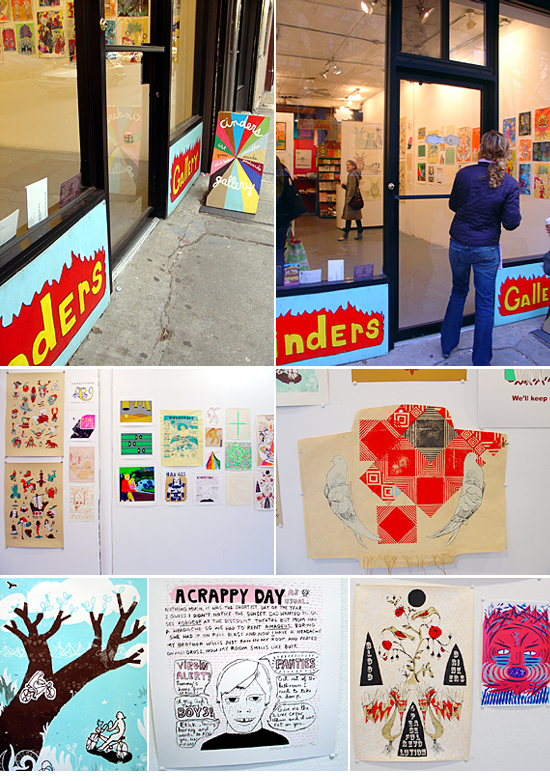

이 지역의 많은 소규모의 갤러리들은 전통적인 갤러리의 역할에 반하여, 작가자신이 직접 공간을 제공, 콜렉터와 겸하고 있다. 해브메이어 거리(Havemeyer st.)에 위치하고 있는 작은 갤러리, 신더스 (Cinders)또한 그러하다. 이 갤러리의 이름이 붙여진 사연 또한 특이한데, 이 갤러리의 주인인 켈리 보우만(Kelie Bowman)의 가족이 살던 집이었는데, 맥주를 사러 나간 10분 사이 화재가 나 집이 타버렸다고 한다. 그 화재로 인해, 그녀의 남자친구인 스토(Sto)와 함께 이 곳을 갤러리를 오픈할 결심을 하게 됐다는데, 이런걸 전화위복이라고 해야할까. 말 그대로 ‘재’, ‘숯’ 을 의미하는 영어단어인 ‘Cinders’라고 이름 붙이게 되었다고 한다.

12월 중순부터 이달 중순까지 40여명의 아티스트들의 프린트물과 아트북을 전시하고 있는 ‘Dirty Hands’전이 열리고 있다. 방 한칸 정도 크기의 조그마한 갤러리 벽면에 빼곡히 가득찬 그림들 옆에는 작가의 이름과 제목대신 숫자가 조그맣게 적혀있다. 작품 한 점당 5불부터 450불에 이르는 가격표가 테이블에 준비되어 있어, 원하는 그림과 아트북을 살 수도 있다.

작가 개개인의 다양한 스타일을 맛볼수 있는 이 전시에서는 스크린 프린트, 에칭, 스텐실, 목판 인쇄를 이용한 핸드프린팅이 손으로만 작업할 경우 다량으로 생산해 내기 어렵다는 점을 보안하고, 디지털작업을 했을 때는 가질 수 없는 느낌을 보안하기에 적당하다고 제안하고 있다.

아티스트의 작품을 살 수 있는 것은 작품만이 아니다. 갤러리이기도 하지만 동시에 아트샵이기도 한 신더스에는 티셔츠, 수첩, 악세사리, 인형, 음반 등 아기자기한 소품들 또한 판매하고 있다.

켈리와 스토가 갤러리를 열기로 결심한데에는 주류의 큰 미술시장에서는 젊은 아티스트들이 다양하게 시도해 볼 수 없다는 생각을 가지고 있었는데, 그런 생각을 하고 있는 사람들을 많이 있다는 것을 알게 되었다고 한다. 아티스트들과 공감대를 형성, 자연스럽게 커뮤니티가 만들어지면서 스스로 자신의 작품을 선보일 기회를 가지게 되었다. 이들이 추구하는 갤러리는 딱딱하고 어려운 미술관이 아니다. 그들 스스로가 신나고 재미나게 작업을 하며, 이벤트, 파티, 퍼레이드 함께 즐기는 장이기도 한 신더스외 윌리엄스버그의 갤러리들과 젊은 아티스트들의 활발한 활동은 언론과 비평가들의 관심을 맨하탄에서 브룩클린으로 옮기게 하는데 성공했다.

지역 아티스트들은 윌리엄스버그를 학교(캠퍼스)라고 부른다고 한다. 마음에 맞는 동료들이 있고, 한편에서는 작가들이 커피 한 잔 시켜놓고 글을 쓰고 있고, 또 다른 쪽에서는 체스를 두고 있는 아저씨도 있는 동네 커피숍, 비영리 아트센터에서는 배울 수 있는 강좌가 열리고, 뮤지션들에게 필요한 레코드샵과 그 안에는 이야기 나눌 수 있는 소파까지 준비되어 있으니 이보다 더 좋을 수 있을까.

윌리엄스버그의 성장은 현재 진행중이다. 아티스트들을 물결은 조금씩 더 멀리 넓고 싼 공간을 확보하기 위해 엘 스탑을 따라 옆으로 퍼지고, 브룩클린 북쪽의 그린포인트까지도 확장되어 나가고 있다. 또 다시 시간이 흐른 뒤에는 윌리엄스버그를 바라보며 소호와 같이 변했다고 말할지도 모르는 일이다.