베를린 DMY 국제디자인페스티벌2008

유지원 베를린통신원 | 2008-07-01

“The Sky is not the limit.” DMY(Design May Youngsters) 베를린이 2008년 제6회 페스티벌을 맞이하며 내건 슬로건이다. 하늘조차 한계가 되지 않을 만큼 역동적으로 비상하는 젊은 디자이너들이 베를린에서 창의력을 마음껏 발산했다. 베를린을 근거지로 각국 디자이너들이 모여 국제적, 다문화적 대화의 장을 펼치도록 장려하는 이 DMY 국제디자인페스티벌의 영스터즈 전시는 지난 5월 21일부터 25일까지 펼쳐졌다.

취재ㅣ

DMY 국제디자인페스티벌은 DMY 영스터즈(Youngsters)전시, DMY 올스타즈(Allstars)전시, DMY 심포지엄(Symposium)과 DMY 클럽 이벤트(Klublabor)로 이루어진다. 동베를린에 위치한 대형 복합전시장 아레나에서는 젊은 디자이너들이 집결하여 영스터즈 전시를 갖고, 베를린 시내 곳곳에서 올스타즈라는 이름으로 그룹전 및 특별전이 펼쳐진다. 심포지엄은 강연, 좌담회 및 워크샵으로 구성되어 전시에 대한 진지한 이해와 참여를 돕는다. ‘예술은 진지한 유희’라 했던가, 진지함을 추구하느라 즐거움이 결핍될 수는 없을 터. 클럽 이벤트에서는 클럽 파티 등의 이벤트를 제공하며, 베를린의 밤을 즐기는 여흥의 자리를 마련한다.

이 모든 행사들 가운데 중심이 되는 무대는 ‘페스티벌의 고동치는 심장’ 영스터즈 전시이다. 올해에는 영스터즈 전시에만 150여 팀의 개인과 단체가 참가했다.

전시장 내부로 급히 입장하기 전에 베를린이라는 도시와 공간 자체로 이미 문화요소인 전시장을 향유하는 것 역시 페스티벌을 누리는 관람객의 권리가 아니겠는가. 그런 취지에서 일단 동베를린의 슈프레 강변에 위치한 전시장 아레나와 그 주변의 풍경을 여유있게 안내한다.

독일인들은 규칙에 대해서는 다소 앞뒤 꽉 막힌 구석이 있는 사람들이지만, 아이디어에 관해서는 의외로 여유로움과 융통성을 가지고 있다. 전시 관람자들은 비록 이곳의 베를린 시민들처럼 물속에 시원하게 뛰어들 준비가 되어있지는 않더라도, 인공 해안의 고운 모래사장에 앉아서 바깥 공기를 호흡하며 여유있는 한 때를 즐길 수 있다. 흔히 은폐의 장소로 여겨지는 샤워장을 가장 투명하고 열려있는 장소로 만들어놓은 역발상에서 독일인들의 대담한 디자인적 여유를 엿볼 수 있다. 보통 샤워장은 화장실 옆 공간에 위치해 있는데, 이 샤워부스는 슈프레강을 바라보는 탁 트인 장소에 당당하게 설치되었다. 샤워기는 가운데 골조 사이에 깔끔하게 감추어 두었고, 부스를 유리창으로 만들어 공간의 무게감과 답답함을 최소화했다. 하얗고 깨끗하며 쾌적한 샤워부스의 바닥 부분은 독일 공공장소에서 유지되는 청결함과 높은 시민의식을 자랑한다. 유리벽 너머로 시원스럽게 펼쳐진 대도시의 강을 바라보면서 몸을 씻으면, 그날 하루를 산뜻한 기분으로 마무리할 수 있을 것 같다.

전시장 왼쪽에는 저 멀리 동베를린의 상징인 TV 송신탑이 늘씬하게 솟아있고, TV 송신탑 앞으로는 동유럽적 정취가 흐르는 예쁜 오버바움 다리(Oberbaumbrücke)가 놓여져 있다. 귀여운 고깔을 쓴 두 탑은 비슷한 듯 보이지만 생김새에 약간의 차이가 있다. 자세히 보면, 왼쪽 고깔 위에는 독수리가, 오른쪽 고깔 위에는 베를린의 상징 곰이 올라서 있다.

아레나 본관은 본래 버스 종착지로 사용하기 위한 목적으로, 1927년에 건축되었다. 총 240여대의 버스를 수용할 수 있었던 이곳이 문화공간으로 사용되기 시작한 것은 동베를린과 서베를린이 합쳐진 이후인, 1995년 부터로, 특히 젊은 층의 감성에 호소하는 전시 및 TV쇼, 콘서트, 공연 등이 펼쳐지는 다목적 복합문화공간으로 거듭났다. 독일 도시들 가운데 뒤셀도르프가 청담동을 연상시킨다면, 동베를린은 홍대 앞 같은 분위기가 느껴진다. 베를린은 구석구석 잘 짜여지고 다듬어진 유럽의 다른 유서깊은 대도시들과 달리 도시에 빈틈이 많다. 그런데 그 빈틈이야말로 이 도시가 가진 젊음과 자유로움의 요인이 아닐까.

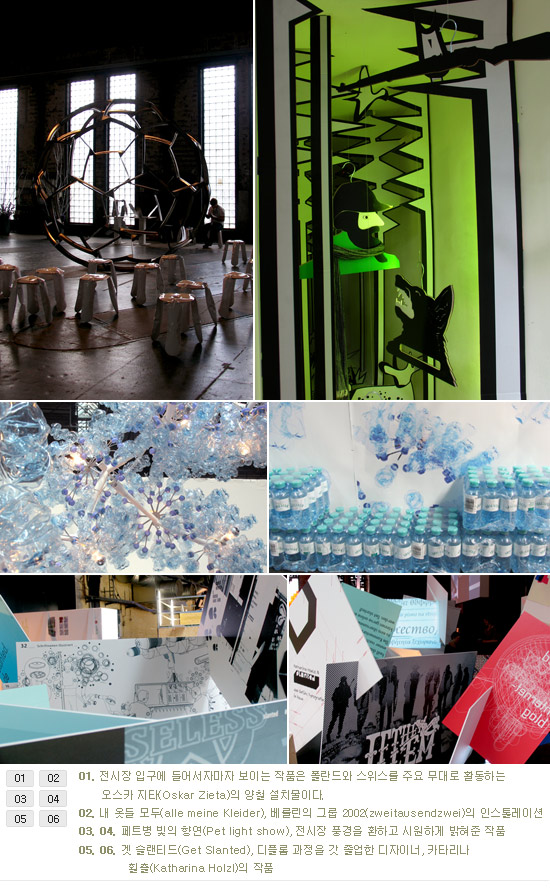

영스터즈 전시장에서는 다양한 설치작업들이 시선을 끌었다. 전시장 입구에 들어서자마자 폴란드와 스위스를 주요 무대로 활동하는 오스카 지타(Oskar Zieta)의 양철 설치물이 눈에 띈다. 베를린의 그룹 2002(zweitausendzwei)의 인스톨레이션 ‘내 옷들 모두(alle meine Kleider)’의 경우, 독일 동화 <빨간모자(Rotkaeppchen)>에 옷장 속 빼곡한 풍경이 비유되어 있다. 설치작업 뿐 아니라, 작가가 자신의 작품과 공생을 이루도록 공들여 꾸려낸 개별 전시 공간들도 많이 보였다. 참가 디자이너들은 작품에만 신경을 쏟은 후 그것을 전시에 단순히 나열하는 차원을 넘어서서, 역동적으로 구성된 전시 공간 자체를 작품의 핵심적 요소로 다루었다. 대표적인 예로 카타리나 횔츨(Katharina Hölzl)의 부스를 꼽을 수 있다. 그녀의 작품 ‘겟 슬랜티드(Get Slanted)’는 오스트리아 그라츠(Graz)에서 디플롬 졸업을 위해 진행한 것으로, 타이포그래피 잡지 <슬랜티드(Slanted)>의 편집면을 기울어진 3차원의 공간으로 구성하였다.

이외에도 다양한 타이포그래피 작품들을 만나볼 수 있었는데, 국제 전시회답게 라틴 알파벳 뿐 아니라 세계 주요 문자들인 아랍 문자와 한자를 다룬 작품들도 빠지지 않고 등장했다. 오스트리아 빈의 디자인 스튜디오 워킹 체어즈(Walking Chairs)의 부스는 전시의 하이라이트처럼 전시장 풍경을 환하고 시원하게 밝혀주었다. 불빛 찬란하게 설치된 이 작품의 이름은 ‘페트병 빛의 향연(Pet light show)’이다. 미네랄워터 푀스라우어(Vöslauer)사의 페트병을 엉뚱한 용도로 멋지게 재활용한 발상에서 빈 사람들 특유의 독특한 기지와 재치가 묻어 나온다.

마지막으로 이번 전시에 참여한 우리 디자이너들의 무대를 언급하지 않을 수 없다. 이번 베를린 DMY 국제디자인페스티벌에는 도시 단위의 주빈 협력파트너로서 서울디자인페스티벌 외에도, 밀라노국제가구박람회, 타이페이디자인엑스포, 프랑스 생떼띠엔느 디자인비엔날레, 비엔나디자인위크 등의 행사 단체들이 참가했다.

서울디자인페스티벌 부스에서 작가

베를린 아레나에서 열린 DMY 영스터즈 전시를 베니스비엔날레에 비유하자면, 국가관으로 구성된 자르디니 공원의 본전시보다는 아르셀날레의 특별전시와 성격이 보다 근접해 있다. 전시장의 성격뿐만 아니라 여러 작가들의 개별 공간이 커다란 전체 공간의 한 요소를 이루고 있는 전시 구성도 비슷하다. 그에 반해 자르디니의 국가관은 서로 독립된 건물들로 이루어져있고, 각각의 건물에서 전시하는 작가는 국가대표급 미술가로 신중하게 엄선된다. 몇 해 전 베니스비엔날레를 참관했을 때였다. 일본의 국가관은 단 한 명의 작가에 집중하여 깊은 각인을 남긴 한편, 한국의 국가관은 제한된 공간에 비해 너무 많은 작가들의 작품들이 전시되었다. 그러한 ‘종합선물셋트’ 같은 기획은 강한 인상을 주기 어렵다.

반면, DMY 영스터즈 대형 전시장 속 서울이라는 이름이 걸린 한 자리에, 한국의 여러 젊은 디자이너들을 소개한 이 서울디자인페스티벌 부스의 경우에는, 그들에게 세계와 소통하는 발판을 마련해준다는 취지에 적절하게 부합되었다. 독일의 디자인 수업에서 한국 젊은 디자이너들의 작품을 소개한 적이 있었다. 개개인은 저렇게 잘 하는데, 어째서 한국에는 독일인들에게 이름이 익숙한 디자이너가 드문가에 대한 질문을 받았다. 그런 상황에서 이렇게 여러 젊은 한국 디자이너들에게 세계와 소통하는 장이 적극적으로 마련된다는 것은 고무적이라 여겨진다.

이밖에 이번 DMY 국제디자인페스티벌에 참가한 한국인 작가들 가운데, 영스터즈 전시에서 조명 디자이너