디지털 감성미학, 디지털 이노베이터 INNO

2007-11-06

‘Design is loving others.’ 이노디자인에 들어서자 로비 하얀 대리석 벽면에 쓰여진 문구가 눈에 띈다. 이 단순한 문장이 의미하는 특별함은 무엇일까? 디지털 브랜드를 론칭한 이노디자인의 김영세 대표를 만나 그 특별한 이야기를 들었다.

취재 ㅣ 호수진 객원기자 (lakejin@hanmail.net)

자료제공ㅣ 이노디자인

디자인 이노베이터 이노에서 디자인계를 격앙시킬 만한 사건을 만들었다. 제 이름을 브랜드로 걸고 디지털 제품 시장 장악에 나선 것. 디지털 기기의 감성에 대한 기대가 점차 높아지던 차여서 이노디자인의 디지털 브랜드 론칭은 그만큼 반가운 소식이라 할 수 있다.

디지털 분야 아니, 제품 분야에서 디자이너 브랜드가 론칭을 한 것은 국내 최초가 아니냐며 다소 들뜬 목소리로 질문을 던지자 디자이너 김영세는 당연한 귀결이라는 듯 “본인 디자인의 브랜드화는 모든 디자이너들의 꿈이 아닐까요”라며 담담히 말한다. 사실 디지털 이노는 그에게 갑작스러운 일도 충동적인 사건도 아니다.

1986년 실리콘밸리에 회사를 만들기 5년 전부터 계획했던 것이 이제서야 현실화된 것일 뿐 그에겐 놀랄 일도 아니다. 그래서 사실 대중과 언론의 특별한 시선도 거북스럽단다. 그저 디자인이 좋아서 그 좋은 디자인을 사람들과 나누고 싶었을 뿐. ‘디자인이 제품의 시작’이라는 생각이 이노만의 경쟁력이라 할 수 있다.

브랜드 주권이 제조업체에서 디자이너로 넘어가는 상징적 사건이라는 호평도 있었지만 어떠한 과정을 거치든 어떠한 시각으로 보여지든 그들은 ‘디자인’을 사랑하는, ‘이노’를 사랑하는 이들을 위해 디자인을 하고 그 디자인을 공유한다. 이노의 제품이 다른 것들과 차별화되는 것은 무엇보다 사용자를 깊이 이해한다는 것이다. 디자인을 하는 사람이라면 누구나 사용자를 위한다지만, 이노의 디자인은 누구보다 소비자에게 한발 다가서 있다.

세상에 이런 기술이 가능할까 싶다. 휴대폰보다 작은 사이즈의 제품에서 쑥 뽑아져 나오는 이어폰은 디자인에 대한, 사용자에 대한 애정에서 접근하지 않았다면 불가능했을 것이다. 김영세는 오늘 불가능한 일은 내일 가능해지고, 올해 불가능한 일은 내년에 가능해진다는 생각을 갖고 있다.

“조금 늦으면 어떠한가. 사랑하는 이를 위해 준비한 선물인 것을.”

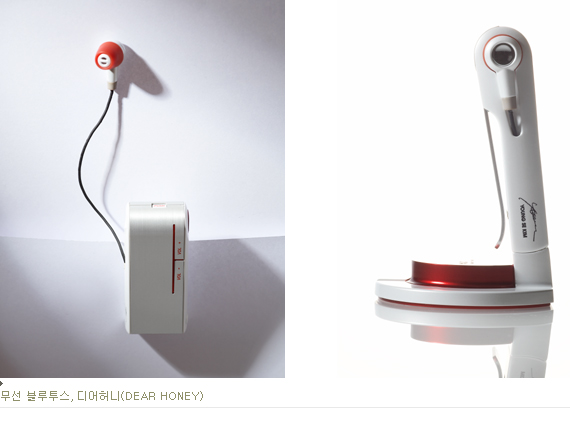

언제나 바쁜 아내를 위해 고안된 디어허니는 ‘디지털 펫’이라 해도 손색없을 만큼 사랑스러운 제품이다. 유무선 전화기 ‘쿨가이(COOL GUY)’와 세트 구성이 가능하다는데, 이름만큼이나 디자인도 ‘쿨’하다. 디자인의 메카인 남유럽의 강렬한 원색을 제품에 담았고, 디자인의 절제가 생명인 북유럽의 미니멀리즘으로 형태를 정리했다.

특별한 애국심은 아니지만 오랜 타향살이에 태극에 대한 끌림이 남달랐던 김영세는 디자인에 그것을 담아 티라인이라 불렀다. 태극 문양은 디자인적으로 훌륭할 뿐만 아니라, 기술적으로도 전혀 뒤지지 않다는 것을 증명이라도 하듯 이노 티라인은 6mm의 이어버드를 가지고 있다.

지금까지 우리가 알고 있는 가장 작은 이어버드 크기가 11mm이라는 사실을 감안해볼 때 놀라운 일이다. 이 작은 인체공학적 이어버드 덕분에 사용자는 티라인을 마치 본인 귀의 일부인 것처럼 편안하게 사용할 수 있다.

1980년대 중반에서 90년대 초반까지 토요일이면 어김없이 우리들을 찾아오던 맨손의 마법사 맥가이버를 기억하는가. 첩보 드라마임에도 불구하고 유혈사태 없이 상황을 종료시키는 인간미 넘치는 맥가이버. 그 향수를 자극하는 맥가이버가 컴퓨터 마우스로 부활했다.

굳이 책상 앞에 자리하지 않아도 컴퓨터와 소통할 수 있는 도구. 마우스 하나로 글자 입력까지 가능한 이것은 그 정체를 묻고 싶을 정도의 기능을 발휘한다. 블루투스 2.0을 내장하고 있어 최대 10m까지 무선으로 사용할 수 있으며 키보드 기능까지 갖춰 문자 입력도 가능하다.

뿐만 아니라, 레이저 포인터를 내장하고 있어 기존 프리젠터 역할이 가능하며 프레젠테이션을 하는 동안 커서 이동이나 문자 편집도 할 수 있다. 삼성의 천지인 개념과도 같은 ‘이노 한글’은 상상도 못할 편의를 제공한다.

진공 청소기로 청소를 해본 사람만이 느끼는 감성일 수 있겠으나, 청소를 마친 후 오른쪽 엄지발가락으로 한번 터치하면 휘리릭 감기는 전원 케이블 소리는 참으로 통쾌하다. 김영세는 날로 판매량이 증가하는 노트북에서 사용자들의 이동성에 대한 욕구를 보았고, 이처럼 디지털 노마드 족을 만족시켜주기 위해 ‘롱테일’은 탄생했다.

롱테일은 사용 후 마우스 꼬리가 안으로 감기게 고안되어 휘리릭 소리와 함께 하루의 일과를 시원하게 정리하게 된다. 마우스 버튼 사이에 위치한 스크롤은 터치 센싱을 적용하여 쉬운 스크롤이 가능한 동시에 매끈한 면이 아닌 질감을 가미하여 실제 스크롤을 하는 듯한 촉감을 살렸다. 사소한 것이지만 사용자를 위한 세심한 배려가 느껴진다.

20여 년 전 에디터는 LA에서 라스베가스로 향하는 끝없는 사막길에 데스밸리(Death Valley)국립공원을 방문한 적이 있다. 그저 황량하기만 한 사막 한가운데 다른 관광객은 보이지 않았고, 순간 엄습한 두려움에 어서 그곳을 떠나고 싶던 그때 눈앞에 펼쳐진 파스텔톤의 아름다운 경관. 그 옆에는 ‘아티스트 팔레트’라는 시적인 이름의 팻말이 서 있었다.

혹자는 이 감각적 이름에 뒤쳐지는 경관이라고 했지만, 나에게 그곳은 데스밸리를 다시 평가하게 만드는 터닝 포인트가 되었다. 이렇게 아름다운 색채가 자연에서 가능하구나. 자연의 힘과 아름다움을 새삼 느낀 순간이었다.

바로 그 아름다운 이름이 MP3로 연결되었다. 사막이라는 자연의 황량함에 아티스트 팔레트를 구성함으로써 신의 힘을 보여주었듯 일련번호, 인증마크, 제조일자 등이 무질서하게 새겨진 디지털 제품의 황량함에 따뜻한 생명을 불어넣었다. 태극무늬의 앞면도 물론 매력적이지만 점과 선으로 이루어진 시계모양의 디지털 패널의 뒷면이 더욱 마음을 끄는 제품이다.

디지털 제품은 기능이 무엇보다 중시되지만, 더 이상 기능만으로 승부할 수는 없다. 틀에 박힌 제품 개발은 소비자의 기대를 넘는 것을 만들어낼 수 없다. 디자인이 힘이 되고 경쟁력이 되는 시대에 이노의 브랜드화 선언은 우리 디자인의 위상을 한층 높인 일이며 디자인에 대한 일반인들의 생각도 변화시킬 것이다.

디자인을 위해 존재하는 회사 이노. 제품 디자인은 말할 것도 없고, 각 제품의 이름과 그 배경이 되는 이야기를 다 듣고 나니 그들의 디자인이 더 가까이 가슴에 와닿는다. ‘Design is loving others.’ 누구나 생각할 수 있을지 모르지만, 그것은 이노만이 할 수 있는 일이었다.