런더너, 밀라네제, 베를리너, 파리지앵

2010-03-11

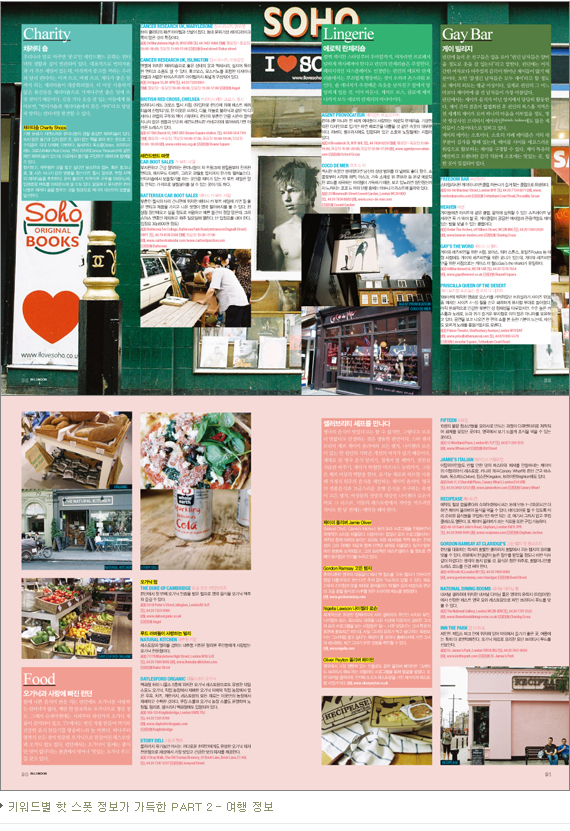

4명의 여자-최빈, 박미나, 민정화, 서꽃님은 런던, 밀라노, 베를린, 파리에서 살아가는 런더너, 밀라네제, 베를리너, 파리지앵이다. 그녀들이 모여서 만든 여행책 『잇 트래블』은 현지인만이 알 수 있는 유럽의 아름다운 장소가 사진과 에세이로 보기 좋게 엮어 있다. 자고로 여행 책은 페이지를 넘길 때마다 달력을 쳐다보게 하고, 여행가방을 힐끔거리게 만든다던데. 『잇 트래블』은 낮 기온 5도를 가리키는 3월에 여름휴가를 하염없이 기다리게 하는 여행 책이다.

에디터 | 이안나(anlee@jungle.co.kr), 자료제공 ㅣ Style조선

최빈은 런던에서 3년째, 박미나는 밀라노에서 5년째, 민정화는 베를린에서 4년째, 서꽃님은 파리에서 3년째 거주 중이다. 따라서 스쳐 지나가는 여행자의 눈이 아니라, 현지인의 감성으로 음식 문화부터 유흥 문화까지, 도시의 감각이 깃든 장소를 소개한다.

런던의 벼룩시장이라고 하면 여행객은 포토벨로 마켓과 브릭 레인의 빈티지 가게를 떠올리지만, 사실 빈티지 아이템을 찾는 런더너들은 ‘제2의 노팅힐’이라 불리는 ‘엔젤’을 찾는다. 밀라네제는 에스프레소를 설탕 없이 즐기고, 조각 피자를 즐겨 먹는다. 베를린에는 인디 아티스트들의 전시가 끊임없이 열리고, 베를리너가 즐겨 먹는 곡물 빵은 프랑스의 바게트 못지않게 맛있다. ‘클러빙(clubbing)’ 하면 런던이나 베를린을 꼽지만, 사실 음악과 패션을 아는 사람이라면 파리의 클러빙을 최고로 꼽는다. 하기야 테크토닉 댄스로 전세계에 신드롬을 일으킨 클럽의 중심지도 파리였다.

런던에 와서 내가 처음 살던 집은 2존과 3존의 경계에 위치한 빅토리아 스타일의 집이었다. 런던에 왔으니 미국식 플랏Flat보다는 영국 냄새가 물씬 풍기는 빅토리아 스타일의 하우스에서 살고 싶어서 그 집을 선택했다. 영국식 건축 스타일과 세월이 느껴지는 계단, 초인종과 우편함까지 예쁜 빅토리안 하우스는 어렸을 때부터 내 로망이었다. 빅토리안 하우스는 아름다웠지만 그곳에서의 삶은 내 판타지와 매우 달랐다. 지은 지 100년은 족히 넘었을 그 집은 밤에 천장에서 쥐가 돌아다니는 일이 다반사였고, 방음이 거의 되지 않아서 아래층에 사는 프랑스 커플이 싸우는 소리까지 가깝게 들렸다. 겨울엔 또 어찌나 추운지! 나무 창틀의 틈새로 황소바람이 들어와서 보일러를 틀어도, 니트를 몇 겹이고 껴입어도 너무 추웠다. 방 안에 있는데도 말을 할 때 입김이 나왔고, 아침이면 창문에 김이 서릴 정도였다. 여름에도 전기장판이 없이는 살 수 없는 그 집에서 1년여를 더 살다가 지금의 집으로 이사했다.

밀라노에 처음 왔을 때는 슈퍼마켓 쇼핑도 어려웠다. 슈퍼마켓을 구경하는 것은 좋아하지만, 음식에 대해 섣부른 모험을 즐기는 타입이 아니라서 슈퍼에 갈 때마다 빵과 잼, 쌀, 계란, 과일, 야채 정도만 샀다. 그런데 리비아의 가족과 함께 살기 시작하면서부터 쇼핑 목록이 달라졌다. 몇 년 동안 유학 생활을 하면서도 모르고 지냈던 이탈리아 음식을 제대로 경험할 기회가 늘어났던 것이다. 슈퍼에서 ‘이게 뭘까?’ 궁금해 하면서도 정체를 몰라서 사지 않았던 살라미나 가격이 비싸서 혼자서는 구입하지 못했던 식재료를 구입하게 되었다. 이것저것 새로운 식재료를 구입하고 맛을 알게 되자 맛있는 재료를 고르는 법까지 터득하게 되었다. 이탈리아 사람들과 함께 살면서 비로소 이탈리아의 음식을 제대로 이해하게 된 것이다.

방 안에 있는 것만으로도 내가 서울로부터 얼마나 먼 거리를 왔는지를 실감할 수 있다. 독일의 집은 대부분 얇고 하얀 커튼이 하루 종일 창을 가리고 있고, 천장은 높으며, 벽은 하얀 페인트로 칠해져 있다. 갈색 기와지붕과 자전거를 가득 매어놓은 안뜰, 나무 질감이 여실히 드러나는 마룻바닥에 노란색 동그란 백열등과 사이드 램프로 조명을 비춘 공간. 이것이 지금 내가 살고 있는 독일 집의 전형적인 모습이다.

되돌아보면 내가 혼자 살던 홍대 앞의 집과는 무척 다르다. 낮은 천장과 나무 무늬의 장판, 파란빛이 감도는 형광등, 욕조가 없는 샤워실, 두꺼운 철재 현관문, 옥상에 있는 빨랫줄과 옆에 놓인 주인아주머니의 장독들, 작은 화단에 심어져 있던 고추, 담벼락 창살에 거꾸로 널린 운동화, 은은한 무늬가 들어간 벽지, 날카로운 알루미늄 새시와 오톨도톨한 무늬가 있던 불투명한 유리창…. 이런 것들이 떠오른다. 아주 작고 사소한 차이가 전형적인 한국 집과 독일 집을 만든다.

에펠탑은 전 세계 여자들이 ‘프러포즈 받고 싶은 곳’ 1위로 꼽히는 곳이다. 한낮에 보면 철골의 모양이 훤히 보여 흉물 같지만, 밤만 되면 반짝반짝 빛나는 타워가 무척 아름답다. 단, 320m 높이의 에펠탑 앞에서는 그 아름다움을 제대로 감상하기 어렵다. 에펠탑의 아름다운 풍경을 제대로 감상하려면 센 강에서 유람선을 타고 지나가면서 보는 것도 좋은 방법이지만, 에펠탑 근처의 샹드마르Champ de Mars 공원의 잔디밭에 누워 와인을 마시면서 연인과 대화를 나눌 수 있다면, 이보다 더 로맨틱한 경험은 흔치 않을 것이다. 모파상이 자주 들렀다는 에펠탑 1층의 레스토랑 ‘쥘 베른Le Jules Verne’에서 파리의 야경을 즐길 수도 있다. 단, 파리의 야경은 좋지만, 가격 대비 맛은 한참 떨어지는 편. 그리고 모파상이 “에펠탑을 보지 않아도 되는 유일한 장소”라고 말했던 것처럼, 에펠탑의 야경은 볼 수 없다.