영화와 나 사이

2011-02-28

‘파인까페인(fine caffeine)’은 취향이 맞는 몇몇의 친구들이 좋은 영화를 공유하고자 하는 마음에서 만든 소규모의 프로젝트이자 ‘영화잡지’이다. 2010년 3월, 창간 준비 호인 00호를 시작으로 지금까지 총 5권이 모였다. ‘파인 까페인’은 딱 1년이 됐다. 필진은 매 호 주제에 따라 영화를 고르고 글을 쓴다. 이들은 흥행 기록이나 평단의 반응이 아닌 ‘영화와 나’ 사이의 개인적인 소통과 감정, 영화에 대한 솔직한 감상을 이야기한다. 한 호에는 8개의 글이 실린다. 가장 최근 발행된 04호의 주제는 ‘人生x映畵 - 내 인생의 영화’. 읽을 것 많은 이 잡지에 없는 것이 세 가지 있다. 광고와 가격, 군더더기가 그것이다.

글 | 정혜원 정글리포터

에디터 | 최유진(yjchoi@jungle.co.kr)

00호의 주제는 ‘배우의 얼굴’이었다. 어떤 이는 ‘사랑도 통역이 되나요? (Lost in Translation)’의 빌 머레이와 스칼렛 요한슨의 최고의 순간을 기록했고, 어떤 이는 ‘클로저 (Closer)’의 나탈리 포트만의 또렷한 얼굴을 묘사했다. 총 9명의 배우의 얼굴을 상상할 수 있었다. 찬찬히 글을 읽고 있으면 본 영화라도 다시 보고 싶어진다.

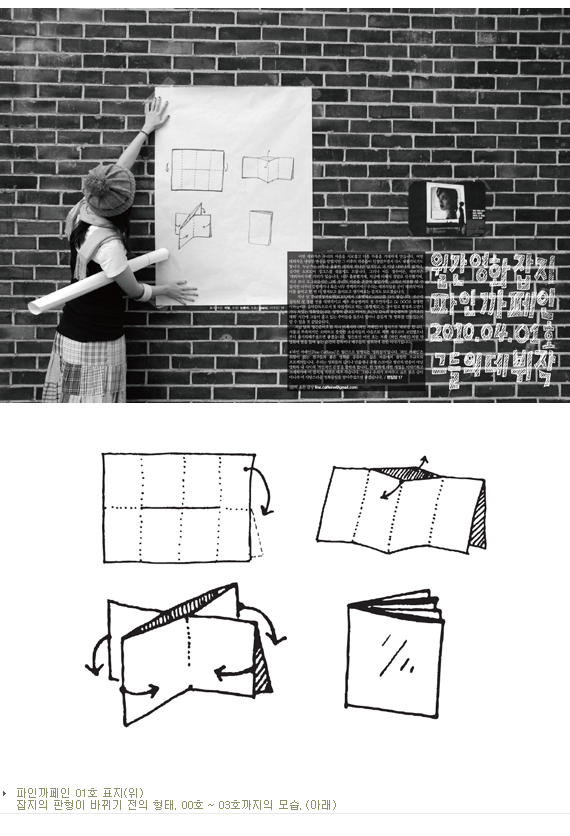

한 달이 지난 시점인 2010년 04월에 01호가 그 모습을 드러냈다. ‘창간 준비호’를 거치고 ‘파인까페인’이 정식으로 ‘데뷔’를 한 것이다. ‘시작’을 기념이라도 한듯 01호의 주제는 막 영화에 발을 들여 놓는 순간의 감독이나 배우들의 이야기, 즉 ‘그들의 데뷔작’에 관한 이야기였다. 배우 ‘유안 맥그리거’와 감독 ‘대니 보일’의 첫 만남, 1973년 일본 코미디 계에 등장하여 15년 동안 코미디언으로 활약하던 기타노 다케시의 영화 데뷔작 ‘그 남자, 흉폭하다 (その男、凶暴につき)’에서도 파인 까페인은 지극히 개인적인 감상을 말한다. 누구나 완벽하게 알고 있는 주제는 아니지만 글쓴이는 이 영화 한번 보라며 마음을 두드린다.

‘파인까페인’은 ‘월간 영화잡지’라고 붙인 이름과의 약속을 지키듯 01호를 공개한 지 한 달 후, 새로이 02호를 선보였다. 정확하게는 오월이 거의 다 지났을 때, ‘어쩐지 유월이 시작하기 전에 영화와 담배라는 주제를 이야기해야 할 것 같다’라는 편집장의 개인적인 경험을 담아 2010년 05월, 02호 ‘담배와 영화’를 만들었다. 짐 자무쉬의 영화 ‘커피와 담배(Coffee and Cigarettes)’에 관한 감상 속에서 커피, 영화, 담배라는 도저히 떼어낼 수 없는 관계를 이야기했고, 비흡연자인 글쓴이는 출연자 모두가 담배를 피운다는 영화 ‘밀레니엄 맘보 (千禧蔓波: Millennium Mambo)’에 대한 글을 쓰기도 했다. 첫 흡연의 기억이나 사랑하는 이에 관한 추억, 그리움을 살려 만들어낸 02호는 이전 호보다 가까워진 느낌이 들었다. 나한테만 해 주는 비밀 얘기를 듣고 있는 기분이랄까.

03호의 주제는 ‘THIS IS NOT A LOVE STORY; THIS IS A STORY ABOUT LOVE’였다. 뻔뻔하게 ‘월간’이라는 이름을 여전히 달고서, 시간도 계절도 지난 2010년 11월에 나왔다. 이번에는 또 어떤 영화를 갖고 사랑이야기를 할지 궁금해졌다. ‘옥희의 영화’를 데려와 ‘사랑을 생각하는 여자 옥희, 사랑이 뭐예요? 사랑하지 않을 수도 있나요?’라 묻는 남자친구, 또 다른 남자 송 교수를 보여줬다. 그리고 그런 이들을 그냥 바라보는 감독 홍상수의 시선을 알려줬다. ‘연애, 그 참을 수 없는 가벼움’을 가지고 ‘지랄발광브루스를 추는 것이 사랑’, ‘싱글맨(A Single Man)’을 가지고 ‘아름다운 사람들의 아름답지 않은 사랑’이라 말하는 파인까페인은 다소 늦게 찾아왔지만, 변함없이 영화에 관한 애정을 가지고 솔직한 이야기를 하고 있었다.

이후, ‘월간 영화잡지 파인까페인’은 월간이라는 말을 떼고, 대신에 조금 더 큰 지면과 분량으로 2011년 3월, 다섯 번째 이야기를 시작한다. (00호부터 시작했기 때문에, 04호이다.) 이번 호는 앞서 말했듯이 ‘내 인생의 영화’이다. ‘영화는 당신에게 어떤 의미인가요?’하고 묻는 편집자의 질문에 필자들은 무척 복잡한 주제를 가지고도 담담하게 본인들의 이야기를 또 들려준다.

파인 까페인 이름은 어떻게 정하게 되셨나요?

임자경 (이하 임) : 각자 좋아하는 단어를 대고 제비뽑기를 했어요. 저는 ‘파인’이었고, 혜림이가 ‘까페인’이었는데 붙여 놓고 보니 너무 좋은 거예요. 그래서 ‘이거야!’ 싶어서 바로 정했어요.

첫 시작은 어땠나요? 어떻게 모이게 된 것이죠?

황인성 (이하 황) : 저희가 모두 같은 영화 동아리 친구들이에요. 그중에서도 친한 사이이고요. 카페도 자주 가서 얘기하고, 영화도 보러 가고 그러는데, 저희끼리 잡지를 만들어보고 싶다는 얘기를 많이 했었어요. 그래서 동아리 사람들이 쓰는 글을 모아서 동아리 밖으로도 꺼내보면 어떨까 싶었어요. 따로 엄청난 기획이 있었던 건 아니었고, 취미생활 같은 느낌이었어요.

이혜림 (이하 이) : 본격적으로는 겨울방학 때쯤 이야기가 시작됐어요. 이름도 정해보고, 주제도 정하고, 그 정도로 이야기를 나눈 후에 바로 3월호 제작에 들어갔죠. 지금도 기획 같은 건 그리 길게 안 해요. 그때도 금방 기획해서‘이걸로 일단 내보자’하고 시작한 거였어요.

00호부터 시작했다는 것이 특이한데요?

이: 일단 제가 확신이 안 섰어요.‘아, 할 수 있을까’하는 느낌이요. 저희 중에 아무도 잡지 같은 것을 해 본 적이 없고, 참여하는 사람들 모으는 것도 힘들다 보니, ‘창간준비호’ 같은 걸 만들어 보는 게 안전할 것 같아서 그렇게 됐어요.

처음 00호가 나왔을 때 사람들의 반응은 어땠나요?

황 : 차가웠어요. 일단 저희가 신나서 기분은 좋았지만요. 처음에 100부 정도가 사라진 적이 있었어요. 학교 도서관 앞에 사람들이 가장 많이 지나다니다 보니 그 앞에 배부했었는데, 어느 날 밤사이 한꺼번에 사라져 버린 거예요. 왜 그런 건지는 모르겠어요. 00호뿐만 아니라 계속해서 없어졌어요. 저희가 온갖 가설을 다 세워봤는데, 학교 측에서도 그런 일이 없다 하셔서 저희가 어떻게 할 방법이 없었어요. 잡지의 형태를 바꾼 이유도 그 중 하나였어요. 누가 봐도 책으로 보이면 이렇게 함부로 다루진 않겠구나 하는 생각에서요.

판형을 바꾸신 데에는 그 이외에 의도가 있으셨을 텐데요.

이: 결정적인 계기가 하나 있었어요. 어디선가 친구의 친구로부터 저희 잡지에 관한 평을 전해들은 적이 있어요. 그 말 안에는 ‘글이 너무 짧아서 어떤 얘기를 하고 싶은지, 하려다 마는 것 같다’는 내용과 디자인에 관한 지적도 있었고요. 제가 평소에 ‘이렇게 했을 때 문제점이 뭘 거다’하고 생각했던 단점들이 다 그대로 보였다는 게 만든 사람으로서 너무 부끄러웠어요. 하지만 저희가 원래 고수했던 형태가 저희 잡지의 정체성 중의 하나라고 생각했었는데 이걸 포기해야 하나 싶었죠. 또 글 쓰는 사람들을 더 자유롭게 해주고 싶었어요.

제작할 때에는 가장 힘드신 점은 무엇인가요?

황: 일의 대부분은 편집장님(이혜림)이 하세요. 디자인부터 글을 거두고, 오타교정까지 혼자 다 하니까 언제나 미안해요. 가장 힘들 때는 글 참여율이 없을 때가 가장 힘들어요. 이익이 있는 것이 아니다 보니 글을 잘 안 쓰려 하는 것 같아요.

매호 새롭게 주제를 정할 때는 어떤 과정을 거치시나요?

황: 주제를 정할 때는 서로 모여서 의견 교환을 하기도 하고, 누군가가 "이거 하자!"하면 그걸로 결정하기도 해요. 보통의 기성 잡지 같은 경우라면, 평단의 반응이나, 시장조사 같은 걸 염두에 두어야 하잖아요. 저희는 그런 것에서 좀 자유로운 것 같아요. 어떻게 봐서는 잡지의 특성이자 장점이라고 해야 할까요? 또, 주제가 갈수록 커지는 것 같아요. 맨 처음, ‘배우의 얼굴’이라는 지엽적인 것부터 시작했잖아요. 처음엔 그런 작은 것들이 좋았어요. 아마추어들이 하는 거다 보니까 저희는 사소한 것을 매개로 이게 왜 좋은지 설명하기보다는 그냥 ‘좋다’고 말하고 싶었어요. 그것을 공감하는 사람 위주로 밀착되는듯한 그런 느낌이 잡지에 많이 들어갔으면 좋겠다는 생각을 했고요. 그게 저희 취향이고요. 취향을 논리적으로 말하기보다는 소통하려는 거요. 그런데, 이제 너무 사소한 것들로만 가면 아무래도 공감하기가 많이 어려울 수도 있을 것 같다는 생각이 들더라고요. 그래서 좀 큰 것들을 다뤄보기로 했어요. 하지만, 반대로 큰 주제만 갖고 얘기하다 보면 변별력을 잃는다고 해야 하나? 개성이 없어지잖아요. 그래서 앞으로는 두 개를 잘 섞어가면서 해 보려고 합니다.

디자인을 하는 입장에서 편집할 때 어려운 점은 없으신가요?

이: 어려운 점은 거의 없는데, 아무래도 디자인을 다 맡는다는 것이 힘들다면 힘든 점이죠. 저희 필진들은 다 정말 글‘만’ 써요. 그래서 제가 글을 보고 사진이 들어가면 좋겠다는 생각이 들면 말을 꺼내죠. 그런 것에 관해선 개인적으로 제게 요구를 하시면 저는 다 수용해 드리거든요. 그게 전 더 편해요. 그건 글 쓴 사람만의 권리라고 생각하거든요. 요구가 없을 경우에는 ‘사진이 들어가는 게 어떨까?’ 부터 시작해서 ‘그럼, 어디다 놓는 게 좋을까?’까지 이런 식으로 대화를 해 나가는 데 그 부분이 좀 힘들어요.

글씨체에 관해서도 얘기를 많이 나누세요?

임: 지금까지는 다 명조로하다가 이번에는 글도 많아지다 보니 글마다 다르게 어떤 글은 고딕으로, 어떤 글은 명조체로 했거든요. 근데, 저는 제 글에 따뜻한 소설 같은 느낌을 주고 싶어서 명조체를 원했는데, 혜림이 입장에서는 딱딱 떨어지게 보이고 싶었던 거죠. (갖고 있던 소설을 펼치며) 보시면, 소설은 다 명조체를 쓰고 있잖아요. 이번에 그거 갖고 고민을 많이 했어요. 그게 참 단순한 건데, 보는 시각이 다르다 보니 결정하기가 힘들더라고요.

잡지에 가격을 매겨보고 싶단 생각은 안 해보셨나요?

이: 그런 얘기가 많이 나왔었어요. 요즘 저희 같은 소규모 잡지도 많이 나오고 있고, 저는 이런 작은 잡지 사는 것을 좋아해서 이런 거에 사오천 원 들이는 걸 아깝다고 생각하지 않는 편이에요. 근데, 아직은 저희 잡지에 취향이 맞는 사람이 많을 거라는 확신도 없고. 한 가지 재미있는 것은 영화를 자주 보는 편이 아닌 제 동생한테 "너 이거 살 거면, 얼마 주고 살래?" 하고 물어보니, 신기하게도 원가의 딱 두 배를 부르더라고요. 원가를 알려준 것도 아닌데 말이에요. 문제는 원가도 싸고, 그 불러준 값도 싸요. 전 그런 일반적인 시선이 늘 궁금하기도 하고 또 제일 무섭기도 해요. 저는 사실 스스로 만드는 것에 의심이 많아서 ‘아직은’ 이라고 생각해요. 물론 저도 하고 싶어요. 요새 ‘유어 마인드’나 통의동에 있는 ‘가가린’ 같은 곳에선 이런 소규모 출판물이 워낙 많으니까 저희도 그 대열에 서 보는 거요. 그런데 역시 ‘아직까지는’ 이라는 생각이에요. 글을 쓰는 사람, 잡지를 만드는 사람이 아니라 ‘물건’ 자체를 만드는 사람 입장에서요.

임 : ‘포스트 포에틱스’에도 정말 신선한 잡지들이 많더라고요. 근데 보니까 너무 잘하는 거예요. 아무리 독립 잡지라도. 우리처럼 취향으로 시작했지만 나름의 철학이 있어요. 그렇게 둘 다 들어맞는 것을 보면서 ‘진짜 좋은 작업 하는 사람들이 많구나’ 하고 느꼈어요.

파인까페인에 거는 기대는 어떤 것인가요?

임: 무엇보다 저는 오래가는 걸 가장 큰 목표로 삼아요. 어디에서 지원을 받지 않고도 오래 살아남는 것.

황: 이번 호부터는 학교의 ‘언론 학회’라는 곳에서 어느 정도 지원을 받기 시작했어요. 그래서 이것저것 궁리해 보려고 합니다.

이: 인쇄돼서 나오는 모든 것들에는 적어도 인쇄될 만한 정도의 가치는 함유하고 있어야 한다고 항상 생각해요. 처음에 연습 삼아 이것을 시작했어요. 우리들은 다 영화를 봐야 하고, 좋아해야 하고, 더 개인적으로는 이런 걸 많이 해 보고 싶었어요. 이렇게 만들고, 인쇄하는 과정을 알고 싶었어요. 특히 우리나라에서 디자인을 배우는 학생들은 갑과 을 중에서도 늘 을 같아요. 할 수 있는 게 너무 없어요. 그래서 저는 제가 하고 싶은 매체로 하고 싶은 것을 해 본 거예요. 사실 그렇게 만드는 모양새만 생각하면, 자잘하고 깊은 과정들은 다 고려하지 않고 그냥 쭉 인쇄해 버리면 되는 거잖아요? 그런데 저는 디자인을 배우는 학생이기에 앞서서 인쇄물을 만드는 사람으로서 책임을 지고 싶어요. 특히 책, 종이로 만들어지는 것에 관해선요. 파인까페인도 이름에 더 맞는 잡지가 되었으면 좋겠어요. 더 파인(Fine)한.

그들도 극장보다 낮잠이나 칼국수를 택한 적도 많았고, 집에 있는 VCR에 곰팡이가 피지 않을 정도로만 비디오를 빌려 봤었고, 영화에 대해 진지한 고민 같은 건 해 본 적 없다. 영화를 좀 좋아한다고 말할 수 있는 사람과 별반 다르지 않다. 그래서 더욱 그들이, 그들이 하는 얘기가 가깝게 느껴질지도 모른다. 담배를 얘기하든, 사랑을 얘기하든, 인생을 논하든 다 결국엔 사람 사는 얘기를 하고 있으니 말이다. 그런데 그 ‘사람 사는 이야기’를 한다는 것을 그들은 영화 한 편을 데려와 요모조모 접목하여 가볍게 말한다. 공감되고, 위로가 되고, ‘너도 나와 같은 청춘이구나’ 느끼게 해 주는 그들의 글이 힘이 된다. 파인카페인은 ‘취향’과 ‘재미’에 대한 ‘책임감’을 지녔다. 식후 한 잔의 적당한 카페인 섭취는 몸에도 좋다고 하지 않던가. 이 순간, 우연히 파인까페인을 만난다면 한번 경험해보는 것은 어떨까.