읽어야 하나? 감상해야 하나?

2003-06-22

얼마 전 ‘종로서적’이 부도가 났습니다. 백년 가까이, 책을 사랑하는 이들의 휴식처가 되어주었고, 때로는 약속 장소로, 때로는 도서관으로, 종로의 오랜 명물이 되어 주던 종로서적이 결국은 급변하는 시대 조류에 대응하지 못하고 사라지게 되었습니다.

정보기술의 발전이라는 세찬 바람이 불어 닥치고, 모니터만 켜면 살아 숨쉬는 정보가 득실거리는 이 시대에 – 종이에 인쇄된 책을 읽는다는 것 자체가 구시대의 산물인 것만 같습니다. 거기다 눈 돌아가는 스피드와 얼얼할 정도의 자극에 익숙한 요즘 젊은 친구들은 책을 사서 한장한장 넘기는 일이 고역스럽기도 할 겁니다. 이런 와중에, 과연 지금까지의

<책>

이 이 형태 그대로 언제까지 살아 남을 수 있을까요?

올 봄, 인사동 한 전시실에서 책 전시를 봤습니다. 아, 책이 이렇게까진 진화 할 수 있구나 하고 깜짝 놀랐습니다. 책인지 메모장 인지 구분도 되지 않는, 쌍방 커뮤니케이션이 가능한 책 – 장난감인지 책인지 헷갈리고, 때로는 예술작품으로까지 보이는 책 - 책이라고 부르기엔 혼란스러운 것들 뿐이었습니다. 재료도 다양했죠. 종이의 한계를 넘어 사기, 금속에 천까지- 동원 가능한 각종 재질이 다 동원되었습니다.

이런 ‘책답지 못한 책’이 과연 책의 대안이 될 수 있을까 고민도 했습니다만, 지금까지 보지 못했던 전혀 다른 형태의 시도와 도전들이 부정적이기 보다는 긍정적인 느낌, 새로운 느낌으로 다가오더군요. 마치 구체적 형태 없이도 감동을 줄 수 있는 비구상작품처럼…

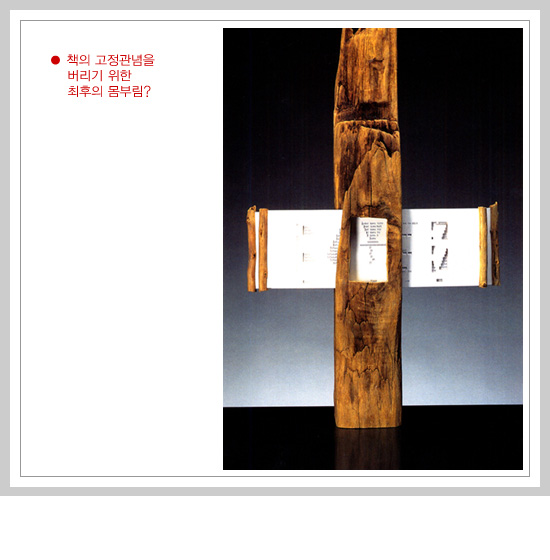

어쨌든… 제가 그날 보았던 것들은 아니지만, 외국에서도 이런 실험들이 심심치 않게 이루어지고 있는 것 같습니다. 오늘 소개하려는 것도 바로 그런 실험의 결과물들입니다. 책을 빙자(?)한 예술에 가까운 책들 - 책이라는 고정관념(?)을 버리고, 한번 감상해 보시지요.

“What is a book?”에서 출발하여 제작한 독일 Esther Schuivens의 “WHAT IS A BOOK?”이라는 책,

누에 고치를 넣어 제작한 독일 Friedemann Schaber와 한국 백인옥의 작품인 ‘COCOON’이라는 책,

프랑스 Jean-Jacques Tachdjian의 ‘ARIANE’S THREAD’라는 알파벳을 주제로 컴퓨터의 도움 없이 제작한 책,

독일 Rosi Bach, Hano Bormann, Markus Schroll 3인의 ‘KOMPOSITA’라는 책,

‘reading’이란 무엇인가에서 출발한 독일 Frauke Larsen, Silke Fuss, Dirk Heinemann의 ‘LAUT UNT LUISE’라는 책 –

늘 보던 것들을 다르게 보고, 새롭게 해석하려는 크리에이터의 고뇌가 느껴지는 책, 아니 작품들입니다. 지금 당장은 아니더라도 이처럼 끊임없이 ‘비틀어 보려는’ 크리에이터들이 존재하는 한, 이런 책들이 책의 주류로 발전하는 것도 그리 오랜 시간이 걸릴 것 같진 않습니다.

아시다시피 우리는 어떤 사물에 대한 고정 관념을 가지고 있습니다. 이를테면, 나무는 어떤 형태이고, 사과는 무엇이고, 책은 무엇인가 하는… 기존의 교육된 혹은 경험상 축척된 사물의 이미지를 바꾼다는 것은 쉽지도 않고, 새로움에 대한 거부감도 큽니다. 하지만 디자이너인 이상 이런 고정관념을 깨는 작업들은 포기해서도, 멈춰서도 안되지 않을까요? 끊임없이 시도하는 크리에이터들의 노력이 없었다면 인류는 아직도 돌도끼를 들고 숲속을 뛰고 있을지도 모르는 일이니까요.

하여간… 책이라는 건 역시 참 많은 생각을 하게 합니다. ^^