바디 카피는 어디로 갔을까

2005-12-09

“카피 캡슐(Copy Capsule)”

“어느 광고인의 고백(Confessions of An Advertising Man)"

“효과가 입증된 광고 기법(Tested Advertising Methods)”

“오길비의 광고(Ogilvy on Advertising)”

“광고를 어떻게 할 것인가(How To Advertise)”

광고 일을 막 시작했을 무렵, 밤을 지새워 가며 읽었던 고전들입니다. 이 책들에는 헤드라인이나 바디 카피를 어떻게 써야 효과적이라는 선배들의 말씀이 가득 담겨 있습니다. 헤드라인에 소비자 혜택을 꼭 담으라든지, 상품명을 넣으라든지, 바디 카피는 어떻게 써야 잘 읽힌다는 등의 조언이 넘칩니다. 그것도 그냥 경험을 적어 놓은 것이 아니라 철저한 조사를 거쳐 입증된 사실이라고 하는 바람에 반항도 못 하고 그런가 보다 하고 인정했지요.

그러나 시대가 많이 바뀌었습니다. 이제는 이전처럼 헤드라인과 바디카피 사이의 구분이 뚜렷하지 않은 것 같습니다. 카피의 이름을 구분해 가며 광고를 보는 사람은 없을 테니까요. 이름과 상관없이 2초 안에 독자의 눈을 끌기만 하면 됩니다. 이 자극 많은 세상에 광고를 자발적으로 보려는 사람은 없기 때문에(하워드 고시지), 순간적으로 주의를 집중시키는 데 모든 노력을 기울이는 것이지요.

아울러 비주얼, 헤드라인, 바디카피, 슬로건, 로고 등의 구성 요소들 중 하나씩 빼면 뺄수록 힘이 더 강해진다는 고수들의 가르침을 실천하는 광고가 많아지고 있습니다. 해외광고 영화제 수상작 중 바디카피는 고사하고 카피 한 단어 없이 비주얼 한 장으로 승부를 거는 광고는 또 얼마나 많은가요? 하기는 색깔이 희든 검든, 고양이는 쥐만 잘 잡으면 된다고 했지요.

하지만 그 이름이 무엇이든 간에 생각이나 사상은 말이나 글로 전해야 그 의미가 비교적 오류 없이 제대로 전달되는 법입니다. 그림과 어우러져 서로 상승효과를 내면 더욱 좋고요.

이번 달에도 카피로 승부를 건 광고들을 소개해 드립니다.

글ㅣ정상수(오길비앤매더 상무)

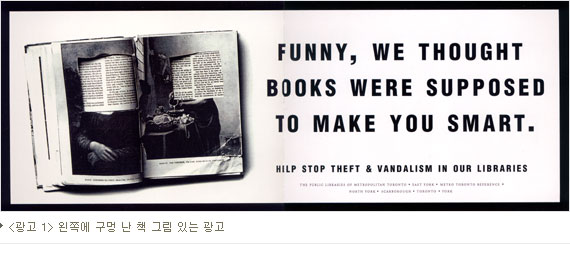

화면 왼쪽에 네모난 구멍이 생긴 책을 보고, 시선이 오른쪽으로 가면 커다란 글씨의 카피를 읽게 됩니다. “우습군요, 책은 원래 당신을 똑똑하게 만들어 주는 것이라고 생각했는데.” 그리고는 이어지는 작은 글씨의 카피로 눈이 갑니다. “우리 모두의 도서관에서 도둑질과 야만적인 행동을 하지 못하게 도와주세요. 메트로폴리턴 토론토 공공 도서관”. 복사기와 스캐너가 많지 않았던 시절에 이런 일이 많이 벌어졌지요. 요즘은 많이 나아졌을 줄 알았는데 도구만 변했더군요.

얼마 전 어느 대형 서점의 구석에서 본 대학생들은 책장을 열심히 넘겨 가며 디지털 카메라로 찍고 있었습니다. 그 표정이 얼마나 진지하던지요. 어쨌든 광고는 책을 오려간 장면을 보여 주며 똑똑해야 할 사람이 왜 그러냐고 돌려 말하며 야단치고 있습니다. 똑똑해지려고 가져 간 건가요? 재주 부리지 않고 한 방 멋지게 먹이는 기술이 돋보입니다.

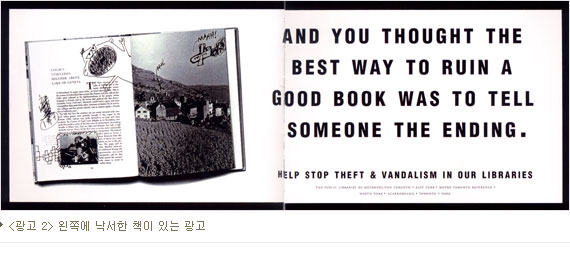

“좋은 책을 망치는 가장 좋은 방법은 다른 사람들에게 결말을 얘기해 주는 것이라고 생각하셨군요- 우리 모두의 도서관에서 도둑질과 야만적인 행동을 하지 못하게 도와주세요. 메트로폴리탄 토론토 공공 도서관” 대출한 책을 읽다가 여기저기 밑줄 그은 것을 발견하면 황당한데, 여기에는 그림까지 그려 놓았습니다. 게다가 수식의 계산도 있네요. 가끔 지폐 위에 이름을 쓰거나 계산한 것을 적는 사람들도 있으니 이건 애교에 속한다고 할 수도 있겠지요. 요즘 새로 개봉하는 미스터리 영화의 결말을 잘 난 척 하며 미리 알려 주는 친구들이 비난 받습니다. “스포일러(spoiler)”라고 하던가요?

심지어 영화관 안에서 영화 보는 와중에 그러는 사람도 있지요. 그런 대책 없는 사람들에게 보기 좋게 한 방 쾅! 단, 카피는 세지만, 광고의 비주얼에서 약간 아쉬운 것은 낙서가 결말을 미리 드러내는 것인지 알기 어렵다는 점입니다. 대세에는 지장 없지만.

어느 젊은이가 입은 빨간색 티셔츠에 하얀 글씨가 보입니다. 내용은 다음과 같습니다. “우리 아버지는

<이코노미스트>

지를 구독하셨습니다. 그래서 내가 가진 거라곤 이 싸구려 티셔츠 한 장과, 뉴욕에 있는 펜트하우스 아파트 한 채, 페라리 두 대, 80피트짜리 요트 한 척, 개인 제트기, 카리브 해 제도에 별장 한 채뿐이랍니다.”

부자 집 아들이 어른들의 지시로 가정환경 조사서에 “우리 집은 가난합니다. 기사 아저씨 세 분도 다 가난합니다. 가정부 아줌마도 가난합니다...”라고 썼다고 하던 어린 시절 우스개 소리가 생각 납니다. 아시다시피, 원래

<이코노미스트>

지의 광고는 이렇게 빨간 색 배경에 흰 글씨를 쓰기로 유명하지요. 여기서도 같은 방법을 써서 통일성을 유지하고 있습니다.

싱가폴에서 개발한 이 캠페인은 전통적인 인쇄광고가 아닌 실제 티셔츠를 매체로 썼다는 점이 더 흥미롭습니다. 다른 아이디어도 있습니다. 역시 빨간 티셔츠에 흰 글씨로 “나도

<이코노미스트>

지를 읽을 수 있었으면 좋았을 텐데…”라고 써서 인력거 아저씨에게 입힌 겁니다. 약간 잔인하지요?

비주얼이라고는 찾아 볼 수 없이 문자만으로 만든 이 광고의 카피는 이렇습니다. “라다는 신호등 옆에서 구걸을 하는 어린 소녀입니다. - 신호등이 빨간색으로 바뀌자마자 그녀는 일을 시작합니다. 자동차 유리창을 두드리며 차 주인의 눈길을 끌려고 애를 씁니다. 대부분의 사람들은 준엄한 표정으로 앞만 바라봅니다. 때로, 아주 가끔 차창이 내려오고 그녀의 손바닥에 동전 한 개가 던져집니다. 길 건너에는 그녀의 작은 친구 시마가 다른 신호등 옆에서 일합니다.

그런데 그녀는 한 팔이 없습니다. 그래서 운전자들은 그녀를 더 동정합니다. 그녀는 돈을 훨씬 더 많이 법니다. 실은 그녀의 아버지가 돌아가시기 전에 그녀의 팔 하나를 칼로 잘라 버렸습니다. 덕분에 그녀는 먹고 사는 데 전혀 어려움이 없습니다. 라다는 ‘재네 아빠는 정말로 재를 사랑하셨던 게 틀림없어.’라고 부러워하며 한숨을 쉽니다. ? 인디아를 위하는 재단에는 빈곤한 아이들을 구하기 위한 많은 프로젝트들이 있습니다. 돕는 방법이 궁금하시면 011-26224482로 전화 하십시오.”

사진 한 장이 수 천 개의 이야기를 말해 준다고 하지만, 사실 이렇게 잘 쓴 글 한 편이면 일체의 그림이 사족이지요. 너무 지루할까 봐 “라다”란 이름의 R자만 약간 장식적인 서체를 써서 표현했군요. 공감 가는 좋은 이야기만 있다면 길이와 상관없이 글로만 써서 광고를 한 번 만들어 볼 일입니다. 글로 다 설명했는데, 굳이 글과 같은 내용의 그림은 넣을 이유가 없지요.

“어떤 게 진짜 아름다움이냐?”는 주제 하에 90세의 여성을 광고에 출연시켜 화제를 모았던 도브의 “진짜 아름다움(real beauty)” 캠페인의 일환입니다. 왼쪽에 아름다움에 대한 광고 이미지와 기사가 소개되고, 오른쪽에는 짧은 문장이 두 개 있습니다. 살펴볼까요?

사실: 나의 가장 예쁜 부분은 ---이다. 왜냐 하면 ---하기 때문이다. 만일 내가 (수술을 통해) 어딘가를 변화시킬 수 있다면, 당연히 ---다. 왜냐하면 ---하기 때문이다.

실제로 잡지를 보다가 이런 문장을 만나면 빈 칸을 채우라는 제안입니다. 그런 후 이를 아름다움을 위한 자기의 목표나 비전으로 삼으라는 것입니다. 이른바 ‘인터랙티브 잡지광고’인 셈이지요.