세상에서 가장 작은 영화제

2010-12-03

무릇 영화제라고 하면 쉽게 떠오르는 것들이 있다. 화려한 레드카펫 위를 뽐내듯이 걸어가는 스타들, 게스트 목걸이를 걸고 관객들의 질문에 답하는 감독들, 똑같은 티셔츠를 입고 분주하게 뛰어다니는 도우미들... 그리고 영화제를 통해 자사의 제품을 알리려는 광고 및 각종 프로모션 행사까지... 이들 모두는 영화제가 단순히 영화를 관람하는 차원의 것이 아닌 하나의 거대한 축제의 장임을 말해주고 있다. 하지만 어떻게 생각해보면 너무 군더더기가 많다는 느낌을 지울 수가 없다. 작가는 엄청난 경쟁률의 담을 쌓고 있는 영화제에 출품하기 위해 자신의 작품 세계를 희석시키기 일쑤이고, 그나마 여러 영화제에서 외면 받고 나면 영화에 대한 열정마저 작품과 함께 사라지고 만다. 관객은 집에서 멀리 떨어져 있는 영화제까지 찾아가, 원하지 않는 작품도 간간히 껴 있는 단편 모음을 보기 위해 열심히 표를 찾아 분주하게 뛰어다녀야 한다. 하지만 영화를 보여주고 영화를 보는데 있어 이렇게 복잡할 필요가 있을까?

글 | 박재옥 애니메이션 감독(okyi98@naver.com)

에디터 | 이은정(ejlee@jungle.co.kr)

얼마 전 인사동에서 제 2회를 맞은 텐트영화제가 개최되었다. 감독, 프로그래머, 극장주, 도우미, 홍보 등의 역할을 단 두 명의 작가 김영근, 김예영 감독에 의해 진행된 이 영화제는 말 그대로 텐트 안에서 영화를 보는 텐트 영화제이다.

텐트에서 영화를 본다는 것은 생소한 일일지 모르지만 그 원류를 거슬러 올라가다 보면 아주 오래 전부터 이러한 문화의 흔적이 남아있음을 발견할 수 있다. 영화 시네마천국에 관객들이 영화를 보는 장면이 많이 나오는데 주인공 토토가 성장함에 따라 영화를 보는 환경이 바뀌는 것을 볼 수가 있다. 천막에서 시작해 잘 지어진 극장으로 변해간다. 관람 문화도 사뭇 다르다. 천막 안에서는 사람들이 왁자지껄 떠들며 먹거리를 먹어가며 자유분방하게 관람하는 한편 극장 안에서는 경직된 자세로 조용히 관람하는 것이 예의로 여겨진다.

천막이라는 공간이 극장에 비해 가지는 장점은 이동이 가능하다는 점이다. 무성영화시대, 필름 하나 구하기가 힘든 시절에는 이 지역 저 지역으로 떠돌아다니며 같은 영화를 재탕하는 것이 그 시대 영화관의 생존법이었을 것이다. 물론 이동하는 천막 속에서 스토리를 전파하는 문화는 훨씬 오랜 역사를 자랑하고 있다. 아니 오히려 인류의 스토리텔링 역사는 천막과 함께 성장해왔다고 해도 과언이 아니다. 연극, 서커스, 인형극, 영화 등 어느 하나 천막을 거쳐 가지 않은 것이 없다. 하지만 텔레비전의 등장으로 스토리텔링의 역사는 집 안으로 들어가기 시작했으며 스마트폰이 등장하면서 부터는 손 안으로 들어가기 시작했다.

화질도 좋지 않고, 춥고, 의자도 불편하며, 땀냄새와 시끄러운 소리 때문에 도저히 영화에 집중할 수 없는 천막이라는 환경은 자연히 역사속으로 사라져 버릴 수밖에 없었다. 하지만 이러한 천막에서 영화를 본다는 것이 향수로 이야기하기엔 너무나 먼 옛날이야기가 되어버린 지금, 그것은 이제 서서히 새로움으로 다가오고 있다. 그것도 창작자과 관객이 직접 만난다는 매력적인 하나의 장으로서 말이다. 제 2회 텐트 영화제는 밤하늘의 별들을 올려다 볼 수 있는 인사동 쌈지길 건물 옥상에서 개최되었다. 오늘 하루 도우미의 역할을 더불어 수행하고 있는 김영근, 김예영 감독은 우리 일행을 반갑게 맞아 주었다.

첫 번째 작품 ‘산책가’의 엽서를 선물로 받은 우리는 텐트 안으로 들어갔다. 영사기사 김영근 감독이 소형 프로젝터를 만지작거리더니 곧 이어 영화가 시작되었다. 텐트 안은 3-4명 정도가 들어가 영화를 보기 적당한 크기였고 양쪽에 영화에 대한 소개와 엽서 등이 붙여져 있었다.

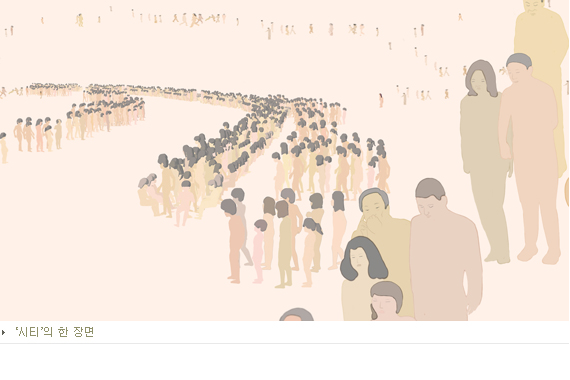

단편 애니메이션 ‘산책가’를 통해 국내외 여러 영화제에 초청되며 많은 상을 수상한 바 있는 김영근, 김예영 감독은 이번에 신작 ‘시티’를 텐트 영화제를 통해 처음 선보였다.

‘시티’는 서울 국제 만화 애니메이션 페스티벌(Sicaf)의 지원을 받아 만들어진 작품으로 도시에서 사는 사람들의 모습을 여과 없이 보여주는 작품이었다. 나와 우리, 그리고 이 도시의 모습은 어떤 걸까? 작은 이야기 속에서 많은 것을 느낄 수 있는 영화였다. 물론 영화 못지않게 흥미로웠던 것은 역시 ‘텐트 속에서 영화를 본다.’라는 점이었다. 텐트 한쪽에 영사된 화면이 텐트천에서 일렁이기도 하고 반대쪽에 매달려 있는 소형 프로젝터의 움직임에 따라 살짝 흔들리기도 하면서 옛스러운 영상미를 느끼게 해준다. 좁은 공간 속에서 옆 사람의 감탄사가 즉각적으로 들리고 사람들의 움직이는 그림자가 텐트 속을 가득 채운 그 공간은 정말로 ‘같이 본다’라는 것이 어떤 것인지를 느끼게 해 줄만한 색다른 체험이었다.

어느덧 영화가 끝나고 김영근, 김예영 감독까지 텐트 속으로 들어와 우린 꽉 찬 텐트 속에서 GV시간을 가질 수 있었다. 지산 락 페스티벌에서 시작됐던 텐트영화제가 사람들의 호응에 힘입어 여기까지 오게 되었다고. 두 감독의 꿈은 텐트를 메고 세계 각지를 다니며 텐트 영화제를 개최하는 것이라고 한다. 이 얼마나 멋있는 꿈인가?!!! 또한 여러 명의 감독들이 자신의 영화와 자신의 텐트를 들고 한 곳에 모여 상영하는 연합 영화제에 대한 제안도 매우 흥미로웠다. 텐트촌 영화제라고 이름을 붙여야 할까?

멋진 상상 속에서도 그들이 그 자리에 텐트를 치고 영화를 상영하기까지 쉽지 않았음을 미루어 짐작할 수 있다. 빛이 들어오지 않게 하기 위해 텐트 위를 둘둘 말고 있는 담요와 그위를 수놓고 있는 트리용 전구까지... 그들의 땀방울과 열정을 그대로 느낄 수 있는 세상에서 가장 멋진 텐트였던 것이다. 그들은 영화를 만드는 작가이자 동시에 영화를 관람하는 문화마저 만들어내고 있었다. 세상에서 가장 작은 영화제이지만 그 어떤 영화제보다 큰 꿈을 가지고 있는 영화제... 그 속에서 영화를 만들고 보여준다는 것이 어떤 의미가 있는지 다시 생각해볼 수 있지 않을까?

스튜디오 요그 홈페이지