무(無)의 디자인, 보이드(void)

2013-07-02

건축가는 공간을 디자인하는 전문가다. 이들은 한 공간 안에 벽을 세우고 계단을 만들며, 창을 뚫거나 문을 만들기도 한다. 그렇다고 건축가들이 항상 무언가를 짓는다고 생각한다면 오산이다. 때때로, 아니 생각보다 자주, 건축가들은 빈 공간을 만든다. 이는 자연스럽게 버려진 것이 아니라, 정교하게 설계한 결과물이다. 이곳을 건축계에서는 보이드(void)라고 한다. 건축설계는 물리적인 장치를 만들어내는 데에서 그치지 않고, 사용자들의 움직임과 활동을 디자인하는 과정이다. 때문에 의도적으로 생긴 '빈'공간 또한 무궁무진한 역할을 해내고 있다.

글│이소애 객원기자( am.ssssoae@gmail.com)

건축가에게는 건물을 짓는 것뿐만이 아니라, 공간을 채우지 않는 것도 하나의 디자인이다. 이로인해 탄생한 보이드(void)는 수평적이고 수직적인 장애물로 둘러싸여 있지 않은 탁 트인 오픈 스페이스를 일컫는다. 이 공간은 구심성을 이루며 동선이 집중되는 곳에 주로 설치된다. 건물 안에서 중정의 형태로 나타나기도 하고, 관공서나 미술관의 로비 혹은 주택의 거실에서 1층과 2층을 뚫어 한 공간으로 만든 형태로도 찾을 수 있다. 도시의 관점에서 본다면, 광장과 공원 또한 보이드다.

공간의 입장에서 생각해보면, 보이드는 꽤 현명한 역할을 해낸다. 완전히 다른 성격의 공간 사이를 매개해주는 데에 보이드만큼 효과적인 장치가 없기 때문이다. 이 빈 공간은, 각자의 색을 띈 공간들이 서로 만나 자연스레 교집합을 이룰 수 있는 장소인 셈이다. 미술관에서 각각의 전시실이 만나는 로비가 그러하고, 다양한 시설들이 가운데인 광장이 그러하다. 보색인 빨강과 초록 사이 어떤 색을 넣을지 아무리 고민해봐도 흰색만큼 그 두 색을 잘 조화시키는 색이 없는 것과 같은 이치랄까.

공간을 사용하는 입장에서도 보이드는 필수불가결한 장소이다. 일반적으로 뻥 뚫린 공간은 사용자에게 ‘내가 어느 중요한 지점에 있구나’ 라는 느낌을 준다고 한다. 그래서 주로 큰 건물의 로비는 보이드인 것이다. 앞서 말했듯 이곳은 동선이 집중되는 곳이므로, 공간 사용자의 선택의 폭이 넓다. 목적지를 찾아 들어갈 수도, 다른 편의 복도를 걸어 내려가거나, 계단을 오를 수도 있다. 건물에 들어와 처음으로 맞닥뜨리는 이 공간은 심리적으로도 크게 작용한다. 사람들은 이곳에서 한숨을 들이키고, 위아래를 훑어보며 목운동도 살짝 하면서 어느 길을 택할지 혹은 이 공간에서 조금 더 머무를지 선택을 한다. 보이드는 사용자에게 제공되는 ‘쉼’이다. 빡빡한 솔리드 사이에서 한 템포 쉬어갈 수 있는 쉼표의 공간이다.

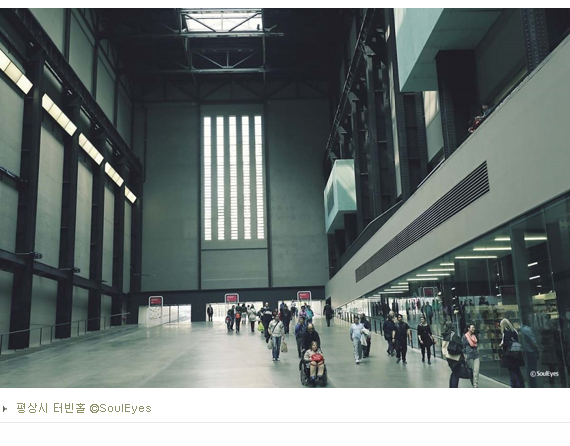

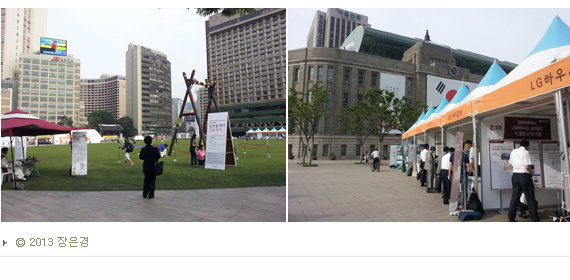

우리가 알고 있는 공간들은 왜 보이드를 품고 있을까. 오히려 빈 공간에 기능을 부여하는 게 더욱 효율적이지 않을까, 생각할 수 있다. 비어있는 듯 보일지 몰라도, 사실 무궁무진한 것들이 일어날 가능성을 품고 있는 곳이 보이드다. 실제로 ‘구멍을 보면 무언가로 채우고 싶어 하는 것이 인간의 본능’이라는 야릇한(?) 표현과 같이 사람들은 보이드를 가만히 내버려두지 않는 것이다. 런던 테이트 모던 갤러리(London Tate Modern Gallery)의 터빈홀(Turbine Hall)은 그 대표적인 예이다. 이 공간에서는 다양한 설치미술작품이 전시되며, 미술관 내 주요행사의 장소로 쓰이기도 한다. 심지어 아무런 전시나 행사가 없을 때에도 관람자들이 걸어 다니고, 앉아서 커피를 마시고, 만남의 장소가 되기도 하는 등 여러 가지 활동이 이루어진다. 또한 서울시청광장 역시 정치적 활동, 문화 행사, 휴식 공간 등의 넓은 의미로 이용된다.

보이드는 이렇듯 건축가가 아무것도 하지 않고 버려둔 것이 아니라, 사용자가 새로운 가능성과 상상력을 디자인할 수 있도록 한 공간이다. 이러한 건축적 상상력을 가진 공간을 더욱 많이 만날 수 있었으면 한다.