예술가들의 ‘소울 푸드’ 백서

매리 앤 코즈(Marry Ann Caws) | 2015-05-06

‘식도락(食道樂)’이야말로 근래 가장 ‘핫’한 콘텐츠가 아닐까. 맛있는 한 끼를 위해 ‘맛집’ 검색을 마다치 않고, 밥만 야무지게 먹어도 ‘먹방’으로 이름을 날릴 수 있다. <삼시세끼>부터 <오늘 뭐 먹지>, <냉장고를 부탁해> 까지, 푸드 관련 프로그램들은 생겨나는 족족 히트를 친다. 골목골목 느낌 있는 레스토랑이 즐비하고, 깜찍한 디저트가 눈과 혀를 즐겁게 하는 시대. ‘먹는 낙’이야말로 현시점 우리가 가진 최대의 공통 관심사라 할 만하다. 스타 쉐프나 파워 블로거도 좋지만, 이제는 극단의 미감을 지닌 예술가들의 입속 사정을 엿보고 싶다.

에디터 | 나태양(tyna@jungle.co.kr)

자료제공 | 디자인하우스

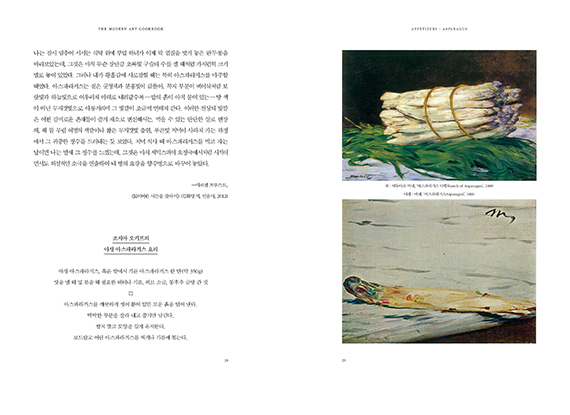

예술과 음식에 관해서라면 익히 알려진 이야기들이 있다. 소설 <잃어버린 시간을 찾아서> 도입부를 장식하는 마르셀 프루스트의 마들렌 에피소드는 누구나 한번은 들어봤을 법하다. 까마득한 어린 시절의 기억을 되살리는 맛, ‘프루스트의 마들렌’은 시간이 지나도 빛나는 레퍼런스로 활용된다. 회화 작품 <아스파라거스 다발>은 컬렉터 에프뤼시와 에두아르 마네의 일화로 유명하다. 마네에게 아스파라거스 그림을 의뢰했던 에프뤼시가 약속보다 그림값을 더 쳐주자, 이에 아스파라거스 한 줄기를 추가로 그려 보낸 마네의 화답에는 위트가 깃들어 있다.

이처럼 아트와 푸드는 구미를 돋우는 조합이지만, 산발적으로 흩어져있는 정보들을 한눈에 훑어보기란 쉽지 않다. <모던 아트 쿡북>은 시기적절하게도 ‘예술가들의 식탁’을 집대성한 신개념 쿡북이다. 저자 메리 앤 코즈는 장르의 경계를 뛰어넘으며 예술가들의 미식 취향을 꼼꼼하게 그러모았다. 조이스, 프루스트, 체호프 등 문학 거장의 묘사를 실어 나르고, 고흐부터 리히텐슈타인에 이르는 근현대 미술가의 캔버스를 아우른다. 장 르누아르 감독의 <게임의 규칙>에서 영상으로 보았던 감자 샐러드까지 등장한다. 하지만 예술작품으로만 이루어진 책을 쿡북이라 부르지는 못할 일이다. 독자들이 따라 할 수 있는 레시피, 그중에서도 실제 예술가들이 즐겨 먹었던 요리 레시피는 <모던 아트 쿡북>을 ‘진짜 쿡북’으로 만든다.

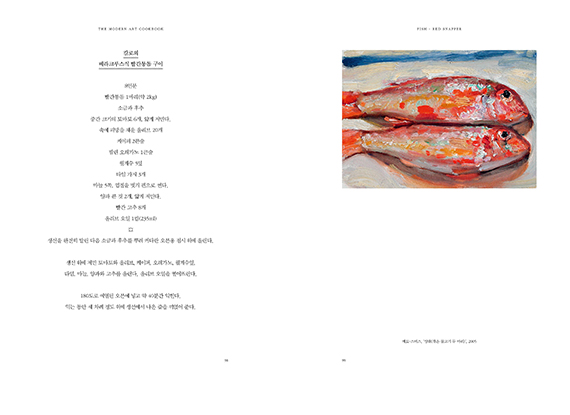

<모던 아트 쿡북>의 구성은 에피소드와 도판, 인용 및 레시피가 뒤섞여 형식에 얽매이지 않는 자유분방함을 뽐낸다. 단, 서양식 식사의 격식에 충실한 목차만큼은 눈여겨볼 만하다. 애피타이저로 시작해서 수프-달걀-생선-육류-야채-사이드-디저트-음료 순서로 차근차근 이어지는 각 챕터는 예술가들이 사랑했던 맛을 풀 코스로 서빙한다. 코스라고 해서 지레 화려하고 고급스러운 퀴진을 상상할 필요는 없다. <모던 아트 쿡북>에 실린 요리들은 대다수가 소박한 가정식, 예술가들의 영혼을 데우고 영감을 살찌운 ‘소울 푸드’이기 때문이다.

“새삼스러운 이야기지만, 가장 사소해 보이는 것이 가장 중요한 경우가 종종 있다. 음식에 올리브 몇 개를 넣어야 하는가가 아니라, 당신이 지금 누구를 위해 그 요리를 하고 있는지가 더 중요하듯이 말이다. 또한, 어떤 그림이나 사진, 이미지를 보고 있는지도 식사에서 그 못지않게 중요할 수 있다. …… (중략) …… 음식을 둘러싼 이 모든 것들이 형성되는 방식이 어떻게 보면 삶의 핵심이고, 그것은 자연히 모든 독자와 요리사, 화가와 시인 저마다에게 다르게 각인될 것이다.”

예술가와 미식, 참으로 잘 어울리는 한 쌍이다. 한 자밤 소금에도 조미가 달라지는 요리야말로 예술만큼이나 예민한 감각을 요구하는 작업이 아니던가. <모던 아트 쿡북>에서는 평범한 정물화도 예술가들의 삶 이야기에 힘입어 아우라를 얻는다. 뮤즈를 섬기듯 맛을 찬미하는 대가들의 ‘식’ 예찬론은 성스럽기까지 하다. 예술가들의 개성이 고스란히 드러나는 레시피는 어떨까? 숭덩숭덩 만드는 ‘마리네티의 초록색 쌀 요리’는 단 두 줄이 레시피의 전부인가 하면, 29조각으로 자른 반죽을 가로 3센티, 세로 7.5센티로 말아야 하는 ‘모네의 장-프랑수아 밀레의 롤빵’ 레시피에서는 괴팍함마저 느껴진다.

예술가들이 무엇을, 어떻게 먹고 살았는지 궁금하다면 <모던 아트 쿡북>을 펼쳐보자. 예술가들의 소울 푸드 ‘백서’라 해도 손색없을 <모던 아트 쿡북>은 더없이 좋은 참고 자료다. 예술가들의 정겹고도 근사한 접시를 코스 별로 따라가다 보면 깊은 풍미가 전해질 것이다. 그 맛과 미의 향연에서 오는 포만감은 덤이다.