미래의 기억_올브리히 컬렉션

2012-02-29

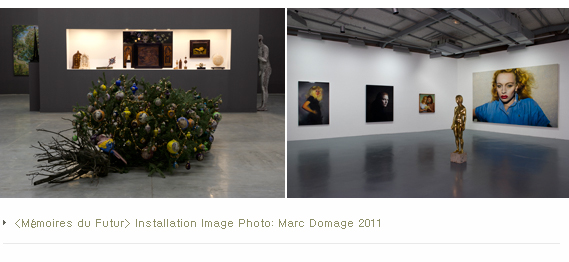

파리 바스티유 광장 근처에 위치한 메종 루즈(La Maison Rouge)는 전직 사업가였던 앙투안 드 걀베르(Antoin de Galbert)에 의해 2000년도에 설립된 후, 지금까지 독창적이고 색깔이 뚜렷한 현대 미술 전시를 선보여 왔다. 자체 기획 전시 외에도 매년 한 차례씩 국내외 개인 컬렉션을 유치하여 소개해 온 메종 루즈에서 이번 겨울에는 독일의 의사이자 미술품 소장가인 토마스 올브리히(Thomas Olbrich) 컬렉션을 소개한다.

글 | 이혜정 프랑스통신원

토마스 올브리히는 16세기 르네상스 시대의 예술품으로부터 현대 미술 작품을 비롯해 남미와 아프리카로부터 수집한 자연 채집물들을 포함한 총 2,500여 점의 소장품들을 보유하고 있다. 2009년에는 이들 소장품을 한데 모아 마치 르네상스 시대 캐비넷(Cabinet de curiosit, Wunderkammer)을 연상시키는 ‘Me Collectors Room’ 전시관을 베를린에 설립하였다. 올브리히의 소장품들은 제작된 시대를 불문하고 저마다 공통된 주제를 가지고 있는데 그것은 바로 덧없음과 육체의 유한함, 혹은 기이한 상상력 등이다. 본 전시는 ‘미래의 기억(Mémoires du futur)’이라는 독특한 제목 아래, 그의 소장품들 중 대표적 작품들을 선별하여 소개하고 있다.

기억은 두뇌 속에 남아있는 지나간 시간의 잔상과도 같다. 그러므로 올브리히의 소장품 중 하나인 프랑스 작가 로랑 그라소(Laurent Grasso)의 설치 작품 제목이자, 이번 전시의 제목인 ‘미래의 기억’이라는 표현은 상당히 역설적이라 할 수 있다. 아직 도래하지 않은 시간에 대한 기억이라. 하지만 달리 생각해보면, 지금의 이 순간과 미래 역시 멈출 수 없는 시간과 함께 언젠가는 필연적으로 지나가고, 과거가 되어 다만 몇 가지 물리적 흔적들과 기억만을 남길 것이다. 역설적으로 느껴지는 이 전시 제목은 사실 관객들로 하여금 시간의 숙명적인 속성에 대해 생각하게끔 하는 계기가 되고 있다. 결국 누구에게나, 무엇에게나, 끝이 다가오고야 말 것이라는 지극히 평범한 진리와 함께 말이다.

전시는 16세기에 제작된 알브레히트 뒤러(Albrecht Dürer)의 판화 작품 및 동시대의 회화와 공예품들로 시작된다. 이 작품들 속에는 죽음을 형상화한 해골과 악마뿐 아니라 모래시계와 달팽이처럼 시간의 흐름과 생명의 유한함을 은유하는 사물 및 동물들이 등장한다. 흐르는 시간 속에서 눈에 보이는 가장 큰 변화를 겪는 것은 바로 인간을 포함한 자연 속 생명이 아닐까. 전시는 그런 의미에서 ‘몸’에 초점을 맞춘다. 죽음을 맞이하는 순간의 인간과 생명을 잃고 박제화된 신체, 본래의 가치를 잃어버린 채 수십 마리 벌레들에게 먹혀버리고 백골만 남은 모습 등이 판화, 조각, 설치, 회화 등 갖가지 기법들을 통해 묘사되어 있다. 전시장 한편에 전시된 거북의 등껍질들과 남아메리카의 대형 딱정벌레 표본들 역시 원래의 숨결과 따뜻함을 잃고 하나의 차가운 사물로 남은 모습을 보여준다.

전시장을 거닐다 보면 이곳에 소개된 올브리히의 소장품들이 풍기는 기괴한 혹은 기이한 분위기를 강하게 느낄 수 있다. 일부 관객들이 키치(kitsch)적인 전시라며 고개를 내젓는 모습도 간혹 보였다. 이곳에서 인간의 몸은 영혼을 잃어버린, 고깃덩어리에 불과한 존재로 표현되어 있다. 혹은 수만 개의 다른 시간이 교차하는 속에서 아주 잠시 포착된, 전시장 한 편에 걸린 게르하르트 리히터(Gerhart Richter)의 회화 작품처럼 신뢰할 수 없는 아스라한 이미지로 순간 머물다가 사라지는 존재처럼 묘사되고 있다. 외적 아름다움이나 젊음처럼 인간의 육체가 잠시 동안 지니게 되는 선물 또한, 다만 인간의 덧없는 허영심에 불과한 것으로 그려져 있다. 이곳에 전시된 신디 셔먼(Cindy Sherman)의 사진이나 프란츠 게르츠 (Franz Gertsch)의 대형 초상화를 비롯한 갖가지 사진과 회화 작품들은 그렇게 저마다의 방식으로 치장된 인간의 초상을 보여주고 있다.

모성애나 인정, 유대감과 같은 인간 세계의 전통적 덕목이나 종교적 성스러움 또한 이곳에서는 인간의 상상력이 만들어낸 추상적 개념에 불과하다. 어차피 백 년도 미처 영유하지 못하고, 죽어서는 바로 부패될 지극히 물질적인 인간이라는 존재의 몸 어딘가에 과연 위에 언급한 것과 같은 감정들이 존재하기는 하는 것일까. 데이비드 라샤펠(David Lachapelle)의 예수 그리스도 최후의 만찬을 소재로 한 패러디 사진을 비롯하여 켄델 기어스(Kendell Geers)의 네온 십자가 역시 위와 비슷한 방식으로, 인간이 그동안 믿어온 믿음들이 사실은 고정적으로 반복되어 온 미적 표현의 형식 그 이상도, 이하도 아닌 것으로 묘사하고 있다.

하지만 ‘미래의 기억’ 전시는 결코 부정적인 현실관을 보여주지도, 유한한 인간 존재에 대한 한탄을 드러내지도 않는다. 작품들이 던지는 육체의 덧없음에 대한 철학적 질문들은 전시의 분위기를 진지하고 엄숙하게 만들기는커녕, 되려 저마다의 작품들이 지닌 독특하고 강렬한 유머 감각에 의해 일종의 장난기 어린 합창이나 구호처럼 울려 퍼지고 있다. 집요하고 일관적인 취향으로 작품들을 수집한 올브리히만큼이나 이곳에 모인 작가들 역시 각각 상상력과 재치를 발휘하는 까닭일 것이다. 한편으로 그들 모두, 인간 존재를 희화화하면서, 혹은 죽음을 상상하고 재현하는 과정을 통해 그 자신의 존재적 한계와 죽음이라는 알 수 없는 대상에 대한 막연한 두려움을 극복하는 일종의 주술적 과정을 거친 것은 아니었을까. 본 전시가 관객들에게 보여준 것은 그같이 시대를 넘어 인류 모두가 함께하는 일종의 ‘굿판’과 같은 것이 아니었을지. ‘미래의 기억’ 전시는 지난 1월 15일까지 열렸다.