여성적 숭고미의 극치, 자연스럽지 않은 자연의 구조

2013-01-25

이탈리아 마피아들이 근거지로 삼았던 우범 지대를 예술가들이 문화지역으로 바꿨단 일화는 뉴욕에선 흔한 얘기라 더 이상 신선하지 않다. 그래도 공장을 고급맨션으로 바꾸려는 건물주인들 대신 예술가의 편을 들어준 지역 정부의 선택은 여전히 거론할 가치가 있다. 브루클린 정부 덕에 레드 훅과 캐롤 가든 지역은 유명 작가들과 디자이너들의 작업실로 채워졌다. 다나 슈츠, 줄리앙 슈나벨, 리사 유스카비지 등이 캐롤 가든 한 구석에서 아름다운 작품들을 만들어 내고 있다. 그리고 캐롤 가든보다 서남쪽으로 치우쳐 있는 레드 훅은 좀 더 넓은 작업장이 필요한 조각가들에게 환영받는다. 초대형 태풍 샌디가 몰고 온 폭우로 자연에 대한 경이를 눈부신 조형물로 탈바꿈시키는 엘리슨 쇼츠의 작업실도 속수무책 피해를 입었다. 전속 갤러리의 지하 수장고가 물에 잠기는 바람에 조각품 일곱 점이 파괴되기도 한 그와의 인터뷰는 전기와 수도가 끊긴 추운 작업실 대신 캐롤 가든의 작고 정겨운 레스토랑에서 이루어졌다.

글│이나연 미국 통신원

기사 제공│퍼블릭아트

강변이라 한결 차가운 겨울의 저녁에 쇼츠는 자전거 헬멧을 손에 든 채 등장했다. 장갑이며 모자 등 주행을 위한 방한 용품을 분주하게 걷어내곤 채식 메뉴를 요청한 엘리슨 쇼츠. 이쯤되면 짐작하겠지만 그는 환경을 생각하는, 그것을 넘어 실천하는 단계에 이른 행동가다. 태풍에 피해를 입은 작품들이 안타깝다고 유감을 표하자 초연한 표정으로 말했다. “목숨을 잃은 사람도 있고, 집 전체를 잃어버린 사람도 있어요. 순간순간 기분이 오르락내리락 하지만, 어쩌겠어요? 받아들이려고 노력하는 중이예요.” 작가는 지금 지인의 지하실을 빌려 작업을 이어나가는 중이다.

작업 초창기인 90년대만 해도 쇼츠는 자연과 인간을 분리해 과학자적인 시각으로 자연을 분석하려 들었다. 하지만 이젠 자연도 인간도 우주도 모두 연결돼 있다는 것을 느낀다. 그렇게 자신을 둘러싼 환경을 이해하고 받아들이면서 무소불위의 자연 앞에서 작아지는 법을 일찍이 터득했다. 유년기를 미시시피 강변에서 보내면서 미국 서부의 지질학적인 기적들을 눈으로 보고 몸에 배게 한 까닭이다. 자연이 보여주는 신비로운 현상들은 여전히 그의 영감의 주된 원천이다. “물리적인 세계가 아직도 우리에게 가르침을 주고 있다”고 강하게 믿고 있다. 작품을 위한 재료들 대하노라면, 이미 재료 자체가 중력, 공간, 힘에 대해 가르쳐준다. 쇼츠는 학부 때는 지질학을 전공했었고, 천문학 수업을 듣길 즐겨했던 과학자 지망생이었다. 작가가 될 거라는 생각은 전혀 해보지도 못한 시간이었다고 한다. 자전거와 태풍으로 시작해 환경에 대한 염려로 이어진 이야기는 그렇게 작품으로 자연스레 흘러갔다. 대부분의 성공한 작가들이 그렇듯이, 그 역시, 사상, 행동 방식, 성격 등의 모든 요소가 작품을 이해하는 데 직접적으로 연결된다.

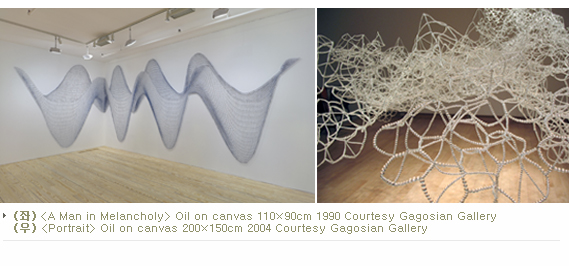

소위 자연에서 만들어진 것이라는 게 엉망진창 제멋대로 생겨먹은 것 같지만, 나름의 룰과 구조를 얼마나 탄탄히 가지고 있는지 떠올리면 아득해진다. 자연스럽지 않은 자연의 구조. 이것이 바로 쇼츠의 작업을 관통하는 키워드다. 한 과학도가 예술가로 변신하지 않았더라면 빙하의 구조나 빛의 파장이 조각품이나 드로잉 같은 시각이미지로 구현되면 얼마나 가슴 찢어지도록 아름다워지는지 상상하기 어려웠을지도 모른다. 그렇게 쇼츠가 추구하는 미의 목표는 “숭고(Sublime)”다. 리차드 세라나 마크 로스코가 보여준 숭고미와 전혀 다른 감각의 여성적 숭고미다. 예술을 감상하는 데 성별 구분은 무의미하나, 반짝이는 다이아몬드나 스왈로브스키의 크리스탈에서 시선을 떼지 못하는 건 대부분 여성이라는 건 또 거부할 수 없는 사실. 그래서 감히 쇼츠의 숭고는 여성적이다.

작가는 말했다. “인식을 바꾸는 건 예술가로서 중요한 목표 중 하나죠. 저 자신도 놀라게 하는 작품을 만들어 냈을 때 행복해요.” 최근 도쿄의 루이비통 매장에서 가진 개인전 형식의 설치

<빛의 기하학>

에선 본인이 생각한 이상의 경이로움을 작품들이 보여주기도 했다. 자연 빛이 들어오는 천고 높은 타워 형식의 매장에서 쇼츠의 작품은 문자 그대로 빛을 발했다. 1800개의 프레즈넬 렌즈(우묵하게 경사진 동심원을 연속적으로 등고선 모양으로 배열하여 광선을 평행 광선으로 모아 직접 방출하도록 만들어진 렌즈)를 사용해 빛의 파동과 입자들이 움직이는 것처럼 연출했다. 쇼츠는 일상생활에서 만날 수 있는 과학적 현상을 시각적으로 아름답게 표현해 내는 데 능하다. 작가의 말에 따르면 “물리의 세계는 조각에 내재된 부분”인데, 왜냐하면 “조각품은 물리적인 세상을 다루기 때문”이다. 산과 눈, 빙하를 사랑하는 작가의 자연과학에 대한 애정 어린 시선을 그대로 작품으로 옮겼다고 생각하면 이해가 쉬울 것이다.

쇼츠의 초창기 작업

<반사하는 의태 (reflective mimicry)>

(1996)는 아나 멘디에타의

<실루에타>

시리즈와 닮았다. 온 몸에 거울을 부착해 숲속을 걷는 퍼포먼스 형식의 비디오 작업으로, 거울이라는 반사물로 자연과 사물의 경계가 허물어지는 지점을 시각화했다. 작가가 조각품을 이용해 자연의 일부로 융화돼 간다는 컨셉은 9년 뒤의 작업인

<거울펜스>

(2003)에 다시 적용됐다. 고맙게도

<거울펜스>

는 쇼츠가 조각가로서 도약하는 계기를 마련해 줬다. 최초로 후원을 받아 제작한 대형 조각이자, 작가로서 인지도를 얻게 해준 작업이었던 것이다. 환경 속의 미술을 생각하거나, 자연에서 영감을 얻어 조형물을 만들어 낸다는 점에서 로버트 스미슨과의 연관관계도 찾을 수 있었다. 거기에 기존 미술 문법에서 찾기 어려운 새로운 재료를 이용해 여성적이고 부드러운 조각을 선보인다는 점에서는 에바 헤세도 떠올랐다. 이렇게 연관되는 작가들에 대한 대화를 하다가 찾은 세 작가의 공통점은 얄궂게도 비극적 운명이었다. 쿠바의 정치적 탄압을 피해 어린 시절 이주한 뒤, 남편인 칼 안드레와 다투다 창문 밖으로 몸은 던져 자살한 (의혹은 남아있다) 37세의 멘디에타, 작품구상을 위해 장소를 물색하러 비행기를 탔다가 추락사한 36세의 스미슨, 이혼 후 갓 작가로서 이름을 알리려던 34살에 뇌종양으로 사망한 헤세. 물론 30대 중후반에 유명을 달리하며 "요절한 천재작가"로 등극한 나열된 작가들과 이제 50대를 바라보는 쇼츠와 어떤 운명적인 연결고리를 찾는 건 실례다. 그들의 인생을 한참 이야기 하다가 작품에 작가의 사적인 스토리를 덧입히며 의미부여를 하는 풍토에 쇼츠는 반감을 갖는다고 고백하기도 했다.

그러다가 떠올려낸 작가가 바로 리지아 클락(Ligia Clark)이다. 상호관계, 시간과 움직임에 대한 클락의 관심은 쇼츠의 것과 매우 닮았다. 최근 쇼츠의 작업은 세라믹을 이용한 종이접기(오리가미)다. 멘디에타나 헤세, 스미슨보다 클락을 떠올리기가 쉬워진 작업들로 옮겨져 가는 중이다. 하지만 쇼츠의 작업은 언제 어디로든지 확장되도록 열려있다. 1996년 작업의 아이디어를 2003년에 확장해

<거울 펜스>

를 만들어 냈던 것처럼 말이다. 마치 자연이 소리없이 꾸준히 변화해 가는 것처럼 쇼츠의 작업도 끝없이 변화와 변태를 거듭한다. 이미 만들어진 작품 안에서도 빛과 재료의 만남으로 작품은 수시로 변화한다. 변화는 쇼츠가 가장 중시하는 작품의 가치 중 하나이기도 하다.

이십년간이나 바퀴와 안장을 교체해가면서 탄 자전거를 끌고 지하철역까지 같이 걸으며 그가 말했다. “채식주의를 실천하고 자전거를 타니까 전 할 수 있는 최선을 (환경에) 다한다고 생각했어요. 그런데 어느 날 비행기를 너무 많이 타는 걸 발견한 거죠. 기분이 좋지 않았지만, 다른 방법을 찾을 수 없으니까요.” 작가가 비행기를 많이 탄다는 건 그의 작품을 찾는 곳이 많다는 얘기다. 아버지가 파일럿 출신이라 어린 시절부터 비행기는 그와 긴밀한 교통수단이었다. 영구 설치물은 기업보다는 대학에 가 있길 원하는 작가는 지금도 스탠포드 대학에 설치될 대형 작품을 진행하느라 분주하다. 작가는 이 거대한 조형물과 다시 한 번 비행기를 타야 할 것이다. 지구와 인류에 미안한 마음을 품고 곧 다시 한 번 하늘로 떠오른다.