사진이 말을 걸어오다

2013-11-11

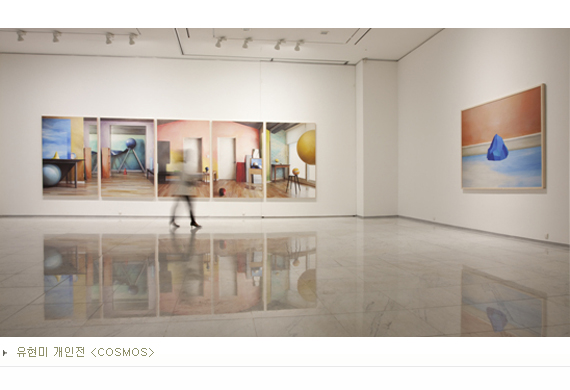

유현미의 작품은 전시장에서 더욱 생생해진다. 지상(紙上)과 가상(Virtual)갤러리보다 실재의 작품을 마주할 때, 본다는 것의 즐거움에 빠져들게 한다. 가끔은 작품이 말을 걸어오기도 한다. 작품과의 대화가 시작되는 것이다.

기사제공 ㅣ 월간사진

우리는 우리를 보는 것만 보거나, 내가 보는 것만 계속 바라보게 되거나, 혹은 작품이 내게 말을 걸어오기 때문에 보게 되는 경우가 있다. 작품이 말을 걸어오는 것은, 내(주체)가 본다는 행위에 앞서 작품(객체)이 나를 발견하게 되면서 관람의 순간이 작은 사건으로 발생되는 경우이다. 여러 미디엄이 하나의 프레임에 농축되어 있는 유현미의 작품 앞에서, 작가의 작업행위로서의 시간과 관람자의 현재의 시간은 전시장이라는 공간에서 부딪히며 특별한 시각체험을 하게 한다. 조각과 건축, 회화와 사진, 사진 같고 회화 같은 유현미의 영상작업은 작업 행위로서의 완성도에 거칠게 붓질로 마감한 페인팅의 흔적이 오버랩 되며 작품 그 자체로 생생하게 살아난다.

그림자까지 그려 넣는 긴 작업시간

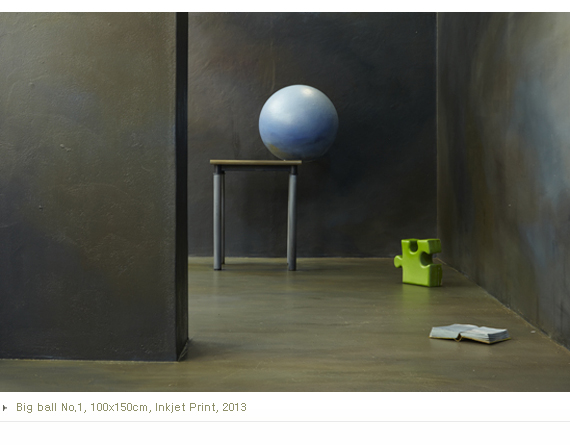

유현미의 작업은 사진과 회화 즉, 사진적 사실과 회화적 사실 간에 놓인 실체의 사물을 찾아가게 한다. 2차원의 화면에 배치된 사물들을 3차원으로 읽게 하면서 사물의 세계(질서, Cosmos)를 탐색하게 하는 것이다. 바탕(Ground)에서 떠오르는 물체, 무한한 깊이의 공간을 유영하는 꽉 찬, 한낱 비닐 등 예상치 않은 곳에서 실체를 발견하게 하는 시각경험은 전시장에서 더욱 공명(共鳴)하게 된다. 그 공명은 긴 작업과정에서 축적된 힘의 일부이기도 하다. 작품의 제작과정을 따라가 보면, 먼저 작업을 위한 아이디어 스케치로부터 시작해 촬영을 위한 세트를 구축한다. 그런 후 작품에 캐스팅 될 오브제와 그 오브제가 놓일 공간에 페인팅을 하고 그림자를 그려 넣는다. 촬영 시, ‘그려 넣은 그림자’ 외에 다른 그림자가 생기지 않도록 조명을 세팅하고 촬영하면 작품이 완성된다.(이 과정을 수없이 반복해야 겨우 작품이 나온다고 한다. 작품 제작과정이 짧게는 1~2개월, 길게는 8개월이 소요되기도 한다고) 내친김에 작품이 만들어지는 과정을 알아보기 위해 작가의 작업실을 방문했다.

신비로운 색채와 형체 가진 신화의 공간

유현미의 사진은 ‘한장의 사진으로 찍히자마자’ ‘이전에 구축된 공간’과 어떻게 관계될 수 있을까. 작가의 작업실은 온통 새롭게 덧칠해지는 ‘팔림프세스트’(Palimpsest)의 공간이었다. 그 옛날 양피지에 글씨를 쓰고, 지우고, 쓰고 지우면서 글쓰기를 하듯 사물의 기억과 작가의 기억이 만나, 새로운 기억들이 자꾸자꾸 파생되어 나오는 신화적인 공간이었다. 시니피앙의 연쇄고리들 사이에서 드러나는 새로운 의미들은 이미지로 만들어낸 언어의 공간처럼 구조화되어 있었는데, 나로서는 이 부분에 특별한 주의를 기울일 수밖에 없다. 한장의 사진을 만들기 위해 사진 찍는 시간보다 행위로서의 작업과정이 8할은 차지할 것이고, 겹겹이 쌓인 행위의 자국들은 두터운 레이어를 형성하며 가볍게 인화지 위로 안착할 것이다. 미끈한 인화지 위에서 다시 올라오는 새로운 이미지는 조형적으로 아름답고 신비로운 색채와 형체의 ‘팔림프세스트’가 된다. 먼 곳을 바라보게 하는 시각과 가까운 곳에서 머물게 하는 흔적으로 두 가지 다른 보기를 왕래하며 인간존재를 에워싸고 있는 하늘과 땅에 대한 사유의 확장으로 이어지는 관람의 시간.

이미지가 곧 대상 자체인 마술의 세계

유현미의 사진은 회화적 사실의 공간을 그대로 옮겨 온 ‘도상’이자, 분명 존재했던 사물과 물리적으로 인접해 있으니 ‘인덱스’이고, 이미지 해석차원에서 ‘상징’이다. 작가는 과거의 흔적을 지우지 않기 위해 거친 붓질자국을 화면의 어느 한곳에는 남겨둔다. 아니, 그것은 처음부터 지워지지 않기에, ‘흔적’으로 있었다. ‘눈에 보이지 않는 것’을 가시화하는 힘은 시각보다 청각이 우세하다. 사진을 잘 찍기 위해 먼저 ‘눈을 감는다’고, 야누흐(Janouch)에게 카프카가 말한 이유도 이러한 공감각의 차원일 것이다. 오브제를 만지고 조각하고, 벗겨내고 칠하는 과정을 수없이 반복하며 탄생한 유현미의 사진이 말을 걸어올 때, 그것은 작가의 기억과 사물의 기억이 만나 관객의 기억으로 이어지는 공감각의 순간이다. 사진 속에 있는 모든 사물들, 그들의 다양한 개별 감각들이 생생하게 살아 움직이니 그들의 소리에, 색채에, 움직임에 귀와 눈과 손을 접촉해가며 볼 수밖에. 들뢰즈가 말한 이미지가 곧 대상 자체 혹은 존재 자체인 ‘이미지의 비대상성’이 이러한 것일까. 즉 이 세상은 이미지라는 것이다. 그리고 그 이미지가 그 자체로 서사도 없이 충만한 상태를 ‘내재성의 평면’이라고 할 수 있을 것이다. 모든 사물이 마법의 지팡이를 만난 듯 귀를 열고, 춤을 추고 있는 것이다. 우리의 선형적인 시공간과는 다른, 사진에 존재하는 이러한 시공간이 플루서(Vilem Flusser)의 말처럼 ‘마술의 세계’이지 않겠는가. 유현미의 작품, ‘깨어진 거울’ 속의 사진이 우리를 바라본다.